自力歩行へ Feb.14 ’24~(リハビリ_11)

リハビリのモットー「私の仕事はリハビリです」「ナニクソ!」「歩くと歩けるようになる!」

<Index> 2/15 音楽の勉強 2/18 友人と 2/20 Santa Lucia♪ 2/22 誕生日! 2/24 土曜日の介護help 2/26 杖なし歩行&「普通歩き」? 2/29 音楽の勉強2 3/3 3月だ! 3/7 宮芳平の本:「野の花として生くる」 3/8 Komorebi, long”Short Stay“ 3/12 左足の痛み 3/21 Extended Family and Friend 3/23 「国際派」友人たち 3/24 「正しい」ヘルパーさん利用 3/25 若草夜間休日往診開始 4/1 腿上げ歩行で(平潟湾周辺Drive)! 4/1 Haruちゃんの旅立ち

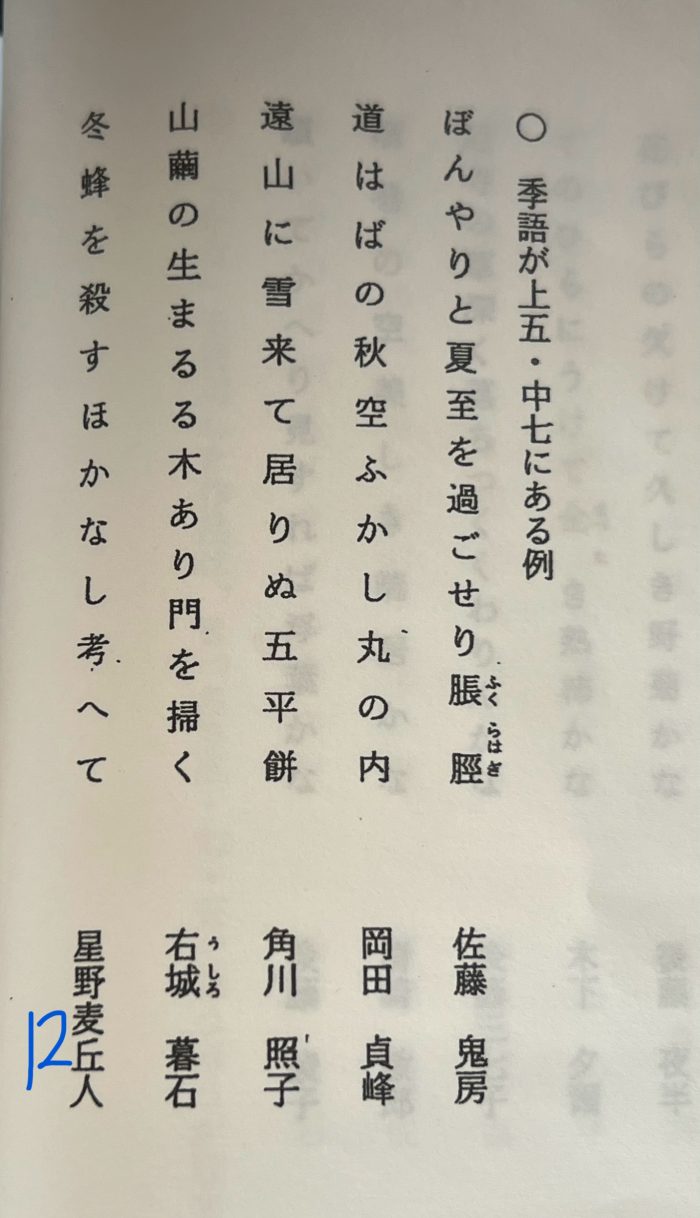

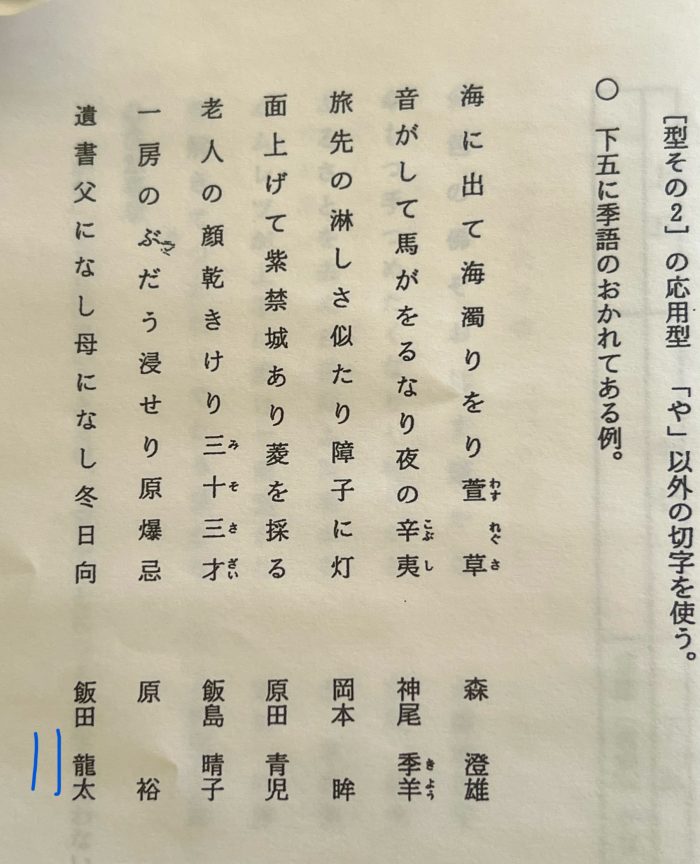

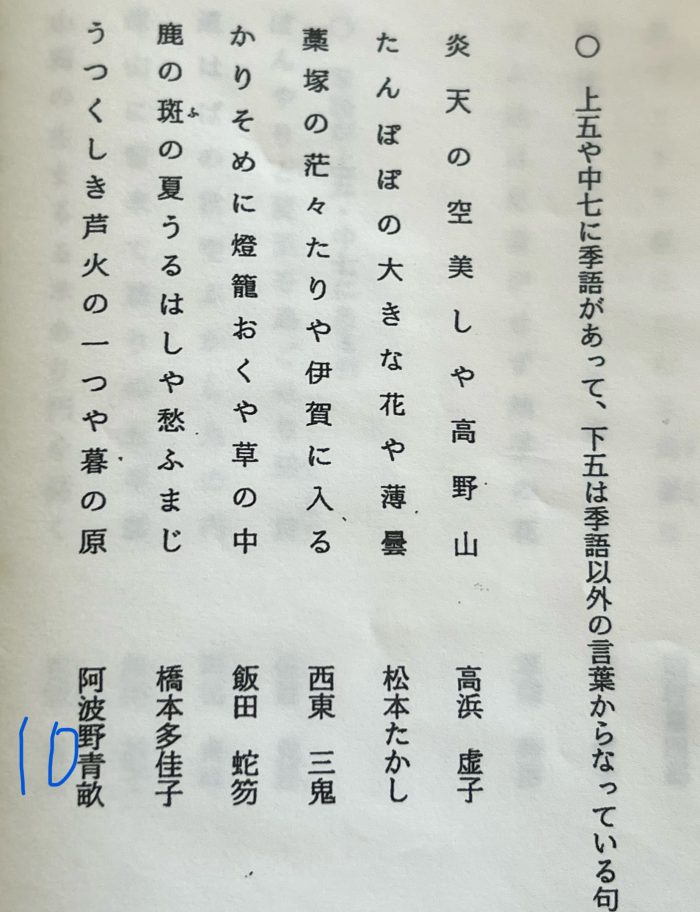

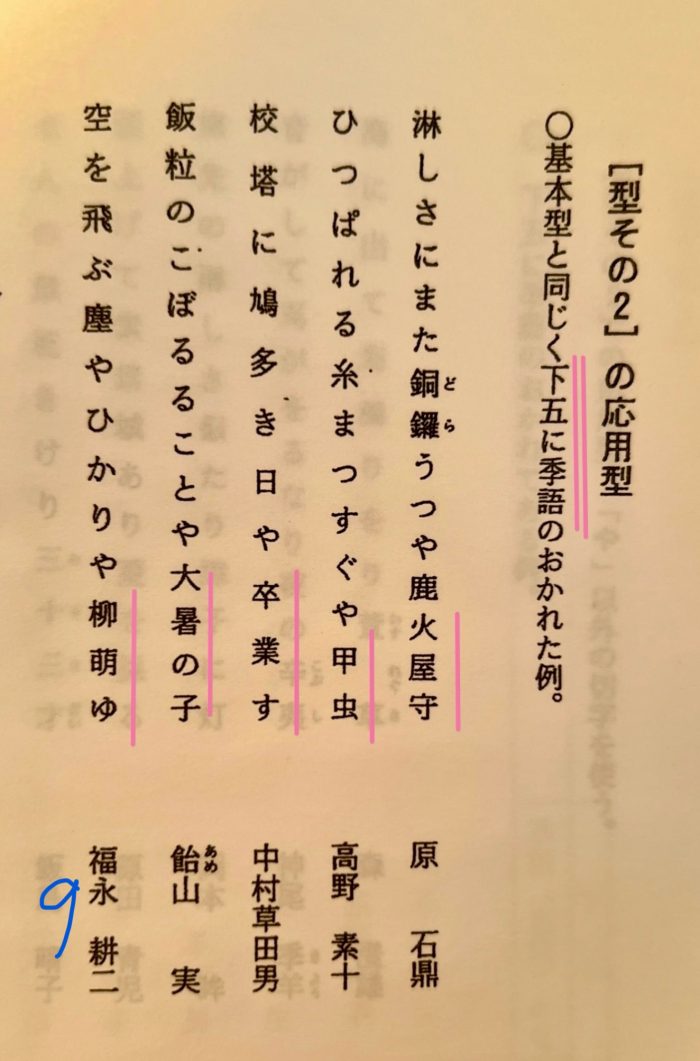

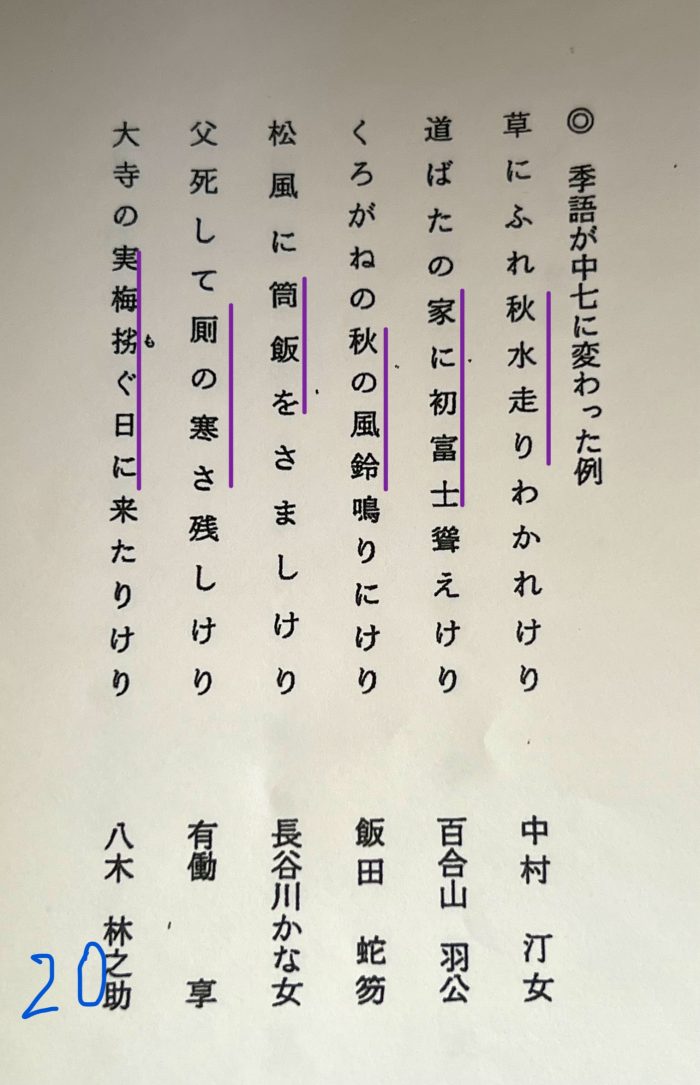

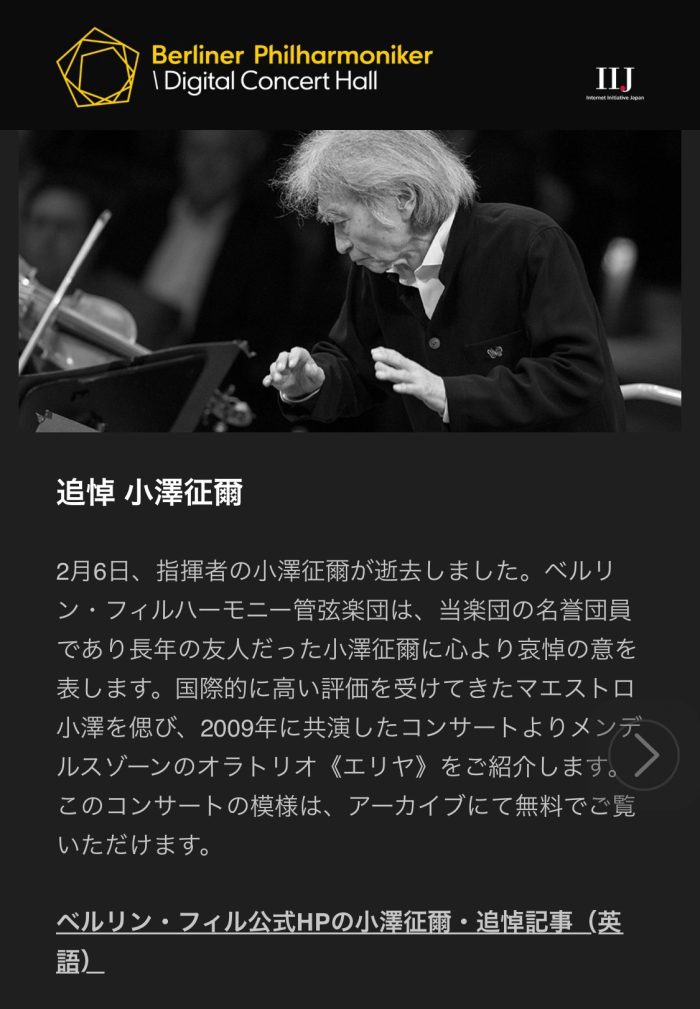

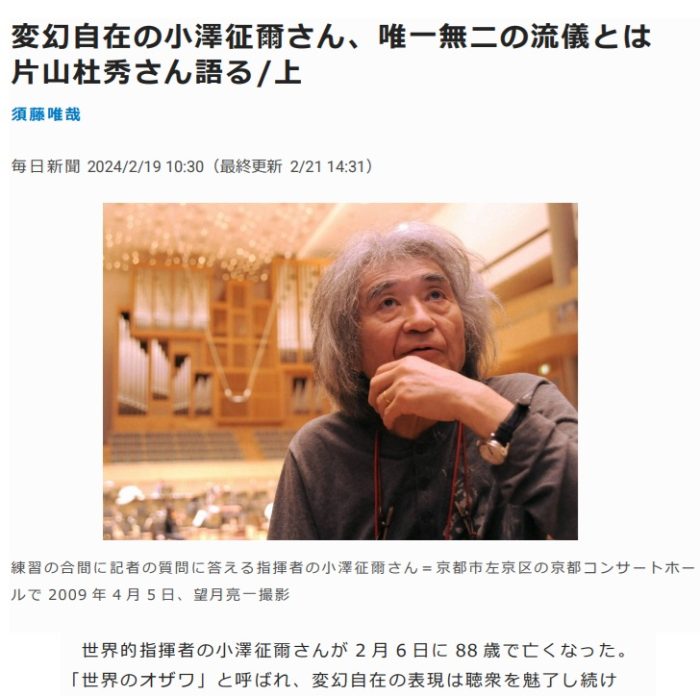

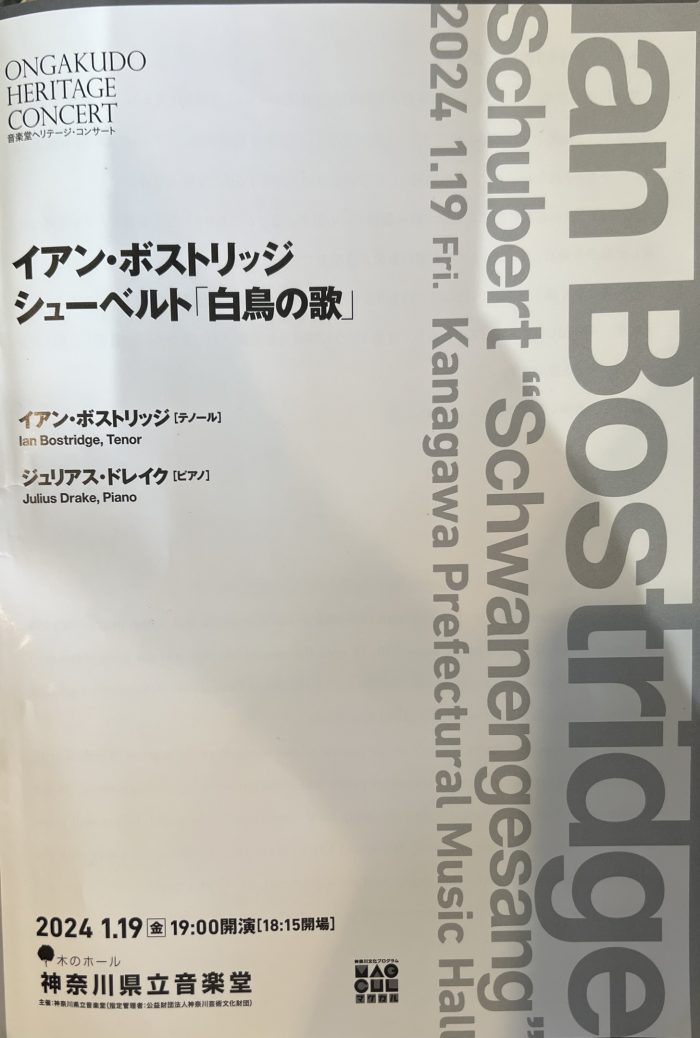

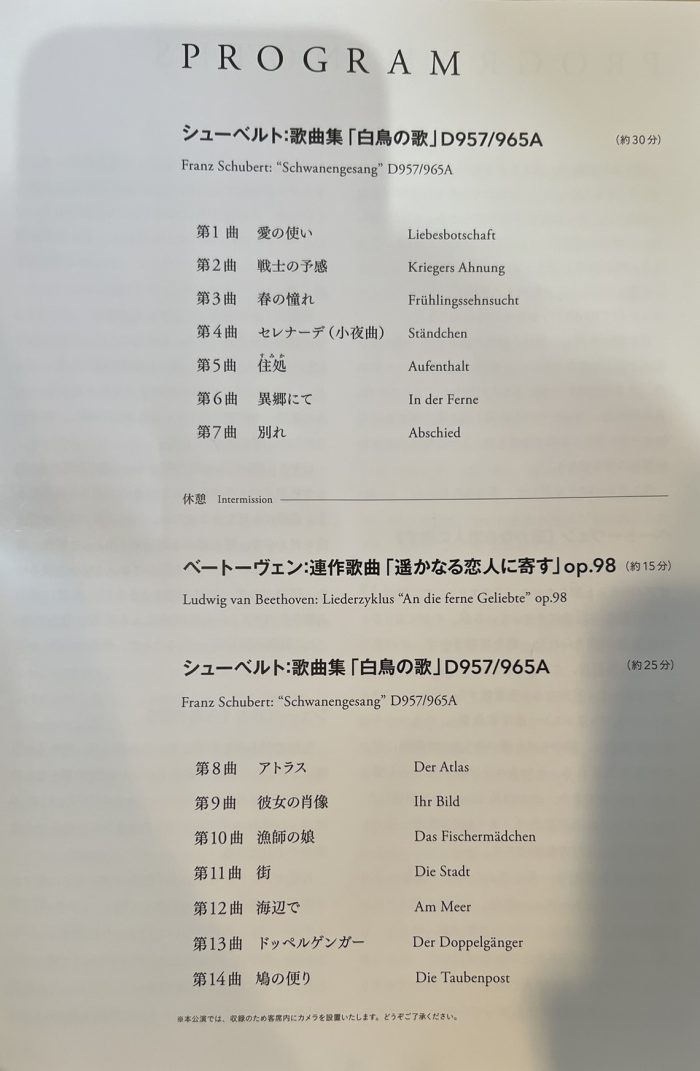

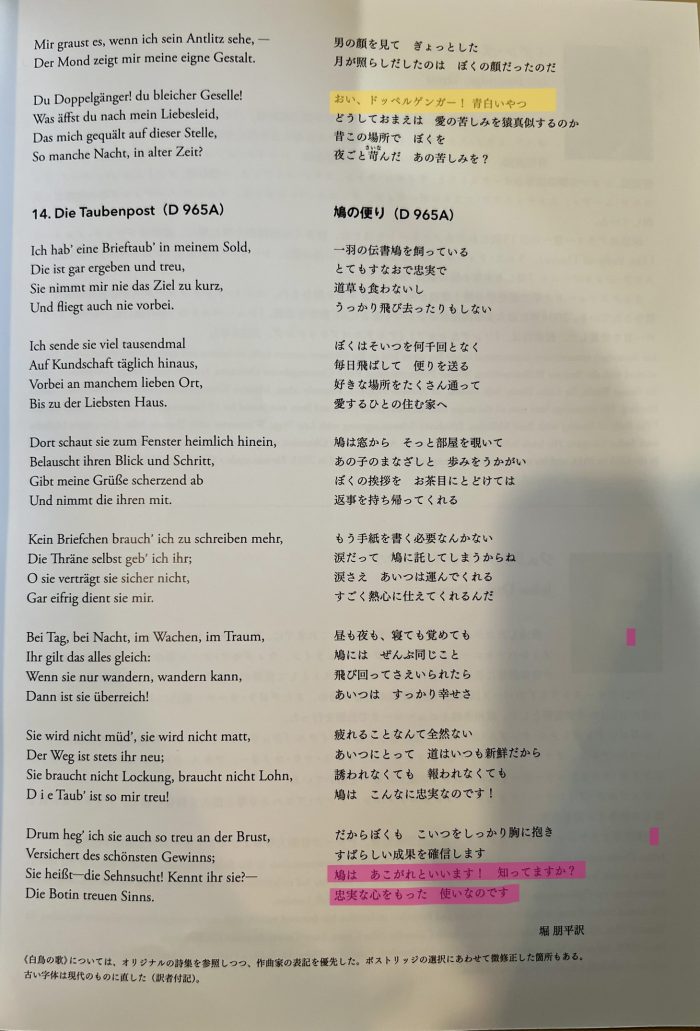

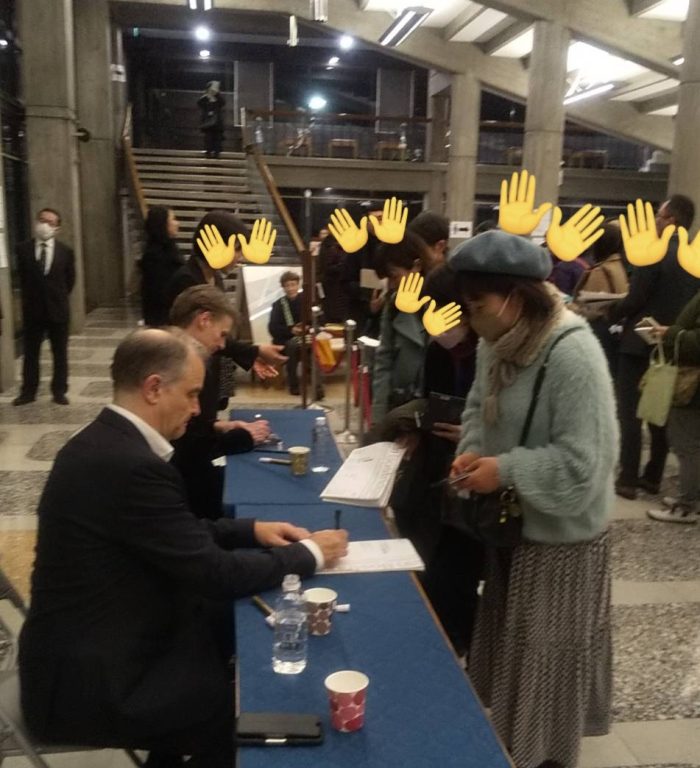

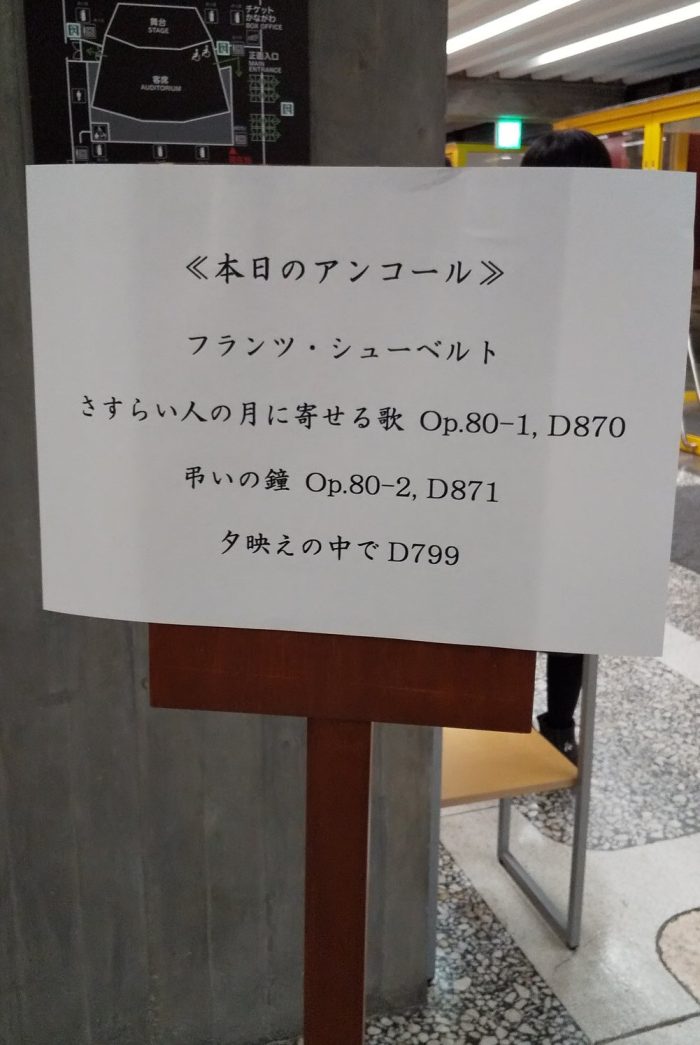

2/15 音楽の勉強について:このごろは家ではHaru-chanの医学部挑戦に意識が集中。あとのことはどちらかと言えば「どうでもよい」感じ。私の関心事「音楽」について言えば、Komorebiのカラオケに力を注ぐのは「エネルギーの無駄遣い」だと悟った。2/14Ohnoさんが「遥かな友へ」を伴奏無しで歌ったときの他の人の「それ、なんの歌?何の歌なの?」(「聞いたこともない曲だわ、なんで歌うの?」の意味)の大合唱でショックというか、あきらめの境地になった。2/14は私のピアノ練習の時も演歌か流行歌が大きく鳴っていて、私にピアノに集中できる神経はなかった。(途中でやめた。その選択肢しかないのは知っている。)そこで、私はkomorebi では他の人のことを考えて誰でも知っている曲のメロディを弾く時間を短くし、力を自分の好きなシューベルト、メンデルスゾーンなどに向けることにする。メンデルスゾーンの「春の歌」始めようっと!Score 2/16 このことを訪問看護師さんとMr.Shim氏に打ち明けたらMr.Shimは「いろいろあってもGoing Mywayで行くのが正しい」と諭してくれた、その通りだ。納得。メンデルスゾーンの「春の歌」は始めたけど難しい!!

誕生日祝いの句「梅が枝も喜寿を祝って香りたち」ありがとうShimさん。

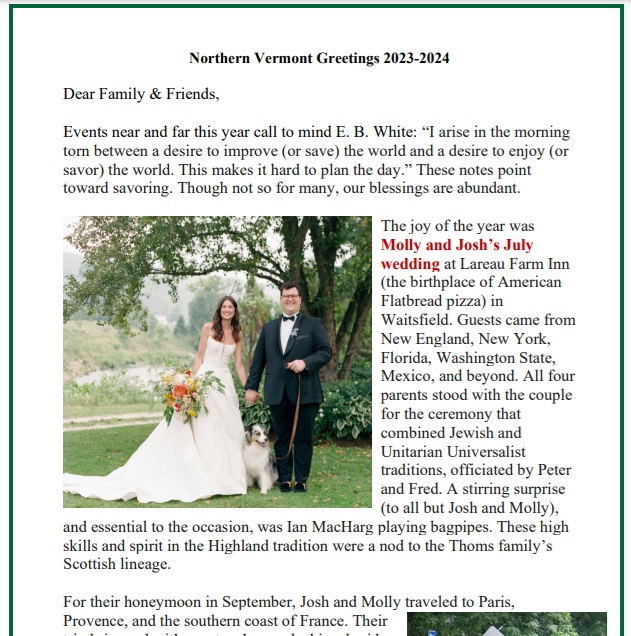

2/18 親友Matsuさん。いつも私の近くで相談に乗ってくれ、一緒に勉強し役に立つことばかり教えてくれる大事な人。忙しいのに来てくれるやさしい人。家族のこと、沖縄のこと、歌のこと、健康のこととと介護のこと。何を話しても楽しく役に立ち元気になる。家でご飯も食べてくれた。一緒にサンタルチアを歌った!次は♪Aux Champs-Elysees だ。

2/17 の孫の受験はやや足踏み。国立も頑張ってもらうことになった。大変だけど頑張ってもらうしかない。最後は理科大薬学部がある。でも諦めるな、Never Never Give Up!

2/19 2週間ぶりの訪問理学リハ。わりとうまく歩けた。そのほかの筋トレもうまくこなせた。長い目で見れば、良くなっていると思う。右足の訓練で車椅子歩行時の足の使い方、歩行の前の準備運動など、だいたい正しかった。良かった。

昨日のMatsuさんの話でも、「2年で左手が動くようになった人がいる」と聞いたように思っていたが,よく確かめたら「5年ぐらいで、少しは(ものが持てるほど?)動くようになった。」とか。

2/20 歩行練習は左足を踵からつま先までべたっとついて歩くようにしてみている。今日の成果は「Santa Lucia」。立って歌ってみた。(カラオケでやってみようか‥とか、まだ少しは拘っている)高音は「レ」まで。歌の練習YouTubeに合わせて歌ってみた。ほんの3分ぐらいなのに膝が疲れて車椅子に戻るのが難しかった。部屋には花がいっぱい咲いていて、水仙の香しい香りも素晴らしい!(こちらも)

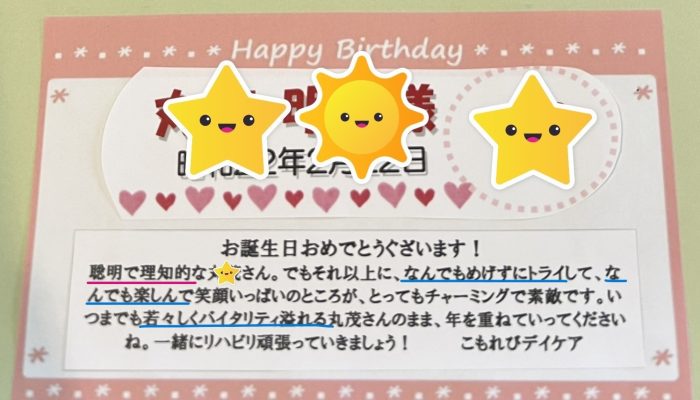

2/21 こもれび浴室でリフトから滑り落ちる事故。傷はなく打撲感少々、麻痺している左足のダメージがイマイチわからずやや不安。”精神的不安”は以前より耐性ができた。入浴後の歩行リハ、ピアノ練習、その他「誕生日会」も普通に過ごして帰宅、誕生日会は楽しかった。Daycareではこの頃私の親しい人たちにお休みが続くのが心配だけど。2/22 リフト滑り落ち事件はもう大丈夫だ。誕生日ケーキは甘かった。水仙の芳香を楽しみながら歩行練習も3回。Hyacinthusも美しく咲いた。春の水仙・ヒヤシンス、夏のハイビスカス、秋の菊、冬のシクラメンが全部咲いてる不思議な空間だ。

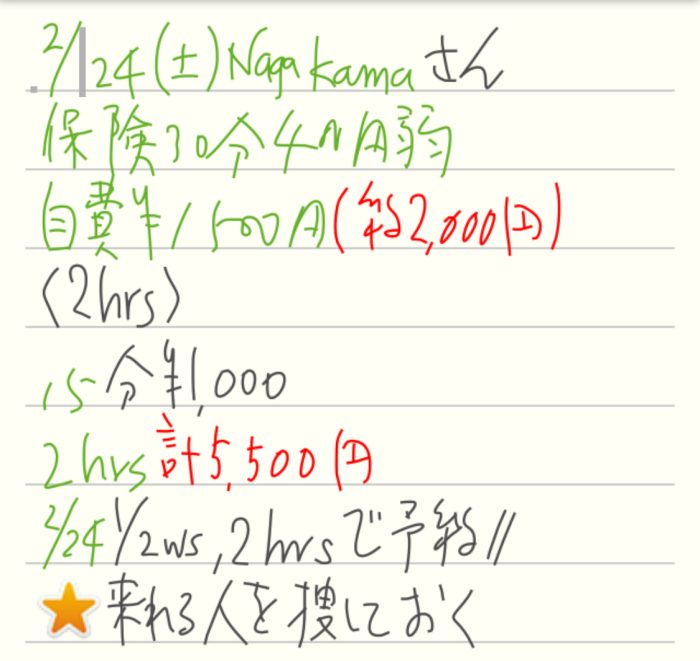

2/24 なぜか少々体調不良。Komorebiの友Niinohさんの病気のことが心配で(自分の未来も不安になって)。病気や老化は世の常、受け入れるしかないのだ。今日は初めて土曜日の臨時介護サービス依頼。とても良かった。楽しみにしているFelipeの訪問は難しいのかな?

2/26 杖なし歩行? 先週の浴室事故から寒い日も続きやや不調だった。土日、KenとHitosと話しても、疲れたりした。でもSimonのSlypeはうれしい。2/25のHaru入試は良くできたらしく安心し、2/26は晴れて暖かく体調も戻ってきた。足の痛みはフットレストが当たるのを放置していたせいだとわかったし。浴室事故も完全に問題なく、今日はPT Watanさんと将来杖なしでも歩ける準備(ちょっとオーバー?)を開始したから。補装具なしで立ち、左足に重心をかけ手すりに置いた手を(ちょっとだけ)放す練習、楽しかった。補装具を変えるのではなく、補装具なし、杖なしで歩く方針?よくわからなかった。ただ、今日の訓練では、補装具なし、杖なしの訓練だった。 3/6 Haru passed the test!

2/27 今日も気持ちのいい朝。歩行訓練を始めたら「あれ?昔のようにフツーに歩いてる??」の感覚。楽しく嬉しかった、だが・・・長続きしない。2周ぐらいすると疲れて歩行が乱れる.はーはーする。でも、面白く歩いたので良しとしよう。大成功! 昼ごろからグリム歯科通院、ららむーぶの送迎車から、少し春の風景を楽しんだ。2/29 朝の歩行、最初の2周は「普通に歩いてる!」だけどそのあと急に忘れる、なぜ?身についてないから・・・。

2/29「音楽の勉強_2」では成果があった。「春の歌」も練習した。3曲追加した。曲は、鱒(Die Forelle Op.32 D 550 Franz Peter Schubert)、朧月夜、春風(Steven Foster)の3曲。ピアノも少し上手になった。♪Aux Champs-Elysees

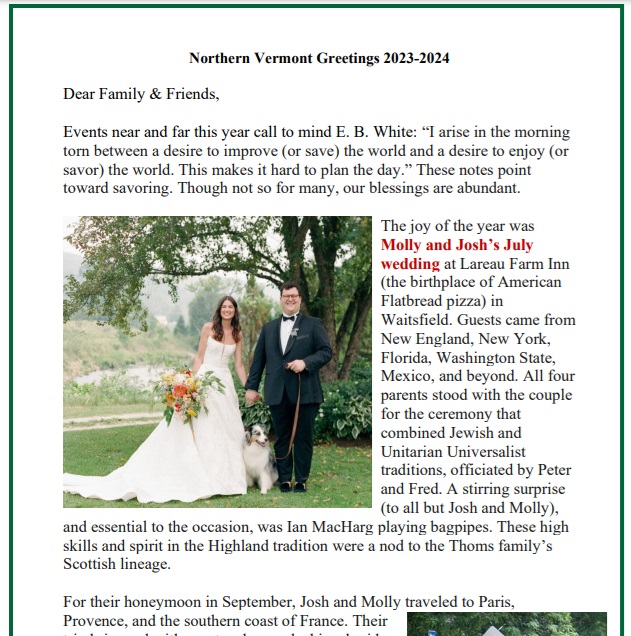

Junkoさんが私を撮影しLineで送ってくれた写真(画期的・・・娘さんに頼んだのかな?・・・ご自分で送った!

)

3月!早くも3月。3/2Dr. Oのブログ更新、Mr.Shimの動画編集・送信に忙しいので予定を入れない土曜。でも親友Matsuさんが来てくれた。(こちら) いつも楽しく嬉しく有難く頼もしい。一緒に歌をうたい、コロッケとお菓子を頂戴し、「めまい」の本を見せてもらい、左手麻痺回復術(?)について教えてもらい、沖縄の情報、介護サービスの現状、終活についても話した。

3/6 Haru-chan passed the test!

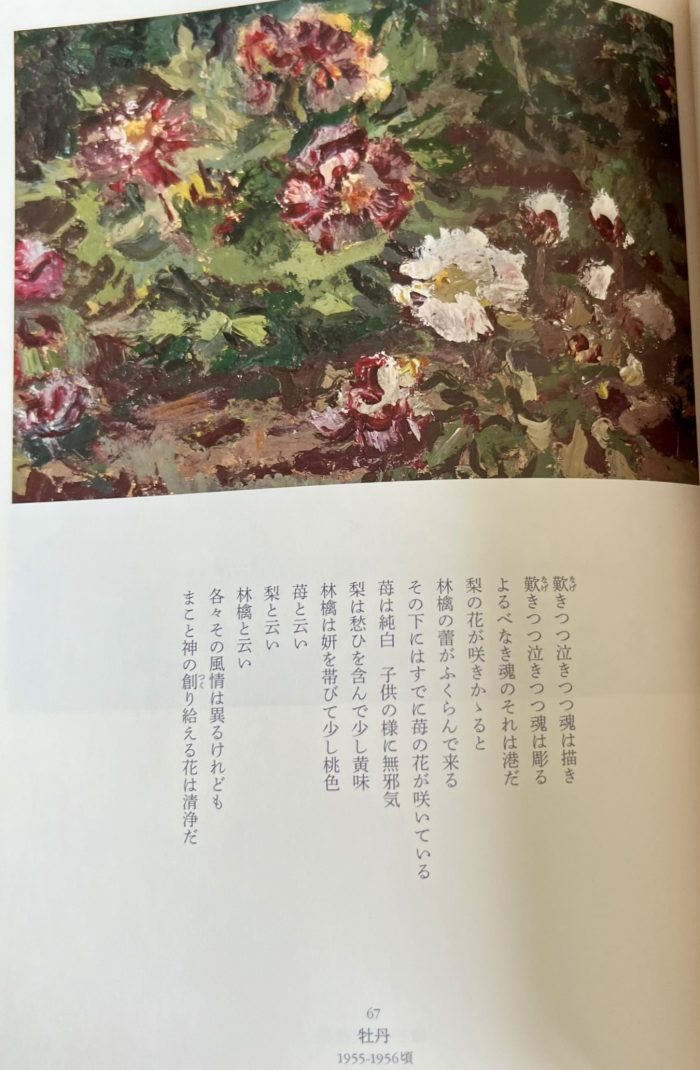

3/7 宮芳平の本(古本で210円!)を買った。画集を買ったのは久しぶり、本を買うのも久しぶり。素敵な本で良かった!歩行訓練は順調。記事はこちら「野の花として生くる」

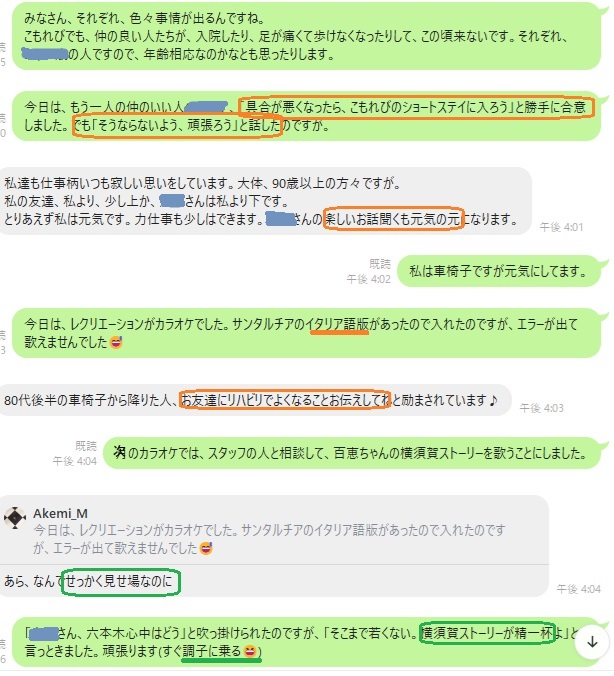

3/8 私の仲良しNo.2 Junkoさんと「もしも具合が悪くなり自宅での生活が難しくなったら、KomorebiのShort Stayに頼ろう。」で合意、心強い!今日は98歳Aiさんも来なかったし、Niinoさんも療養中で寂しい。

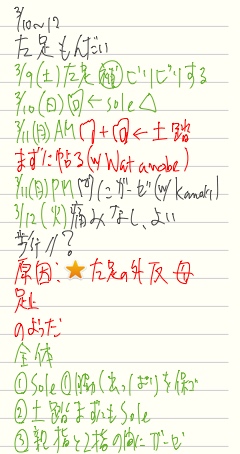

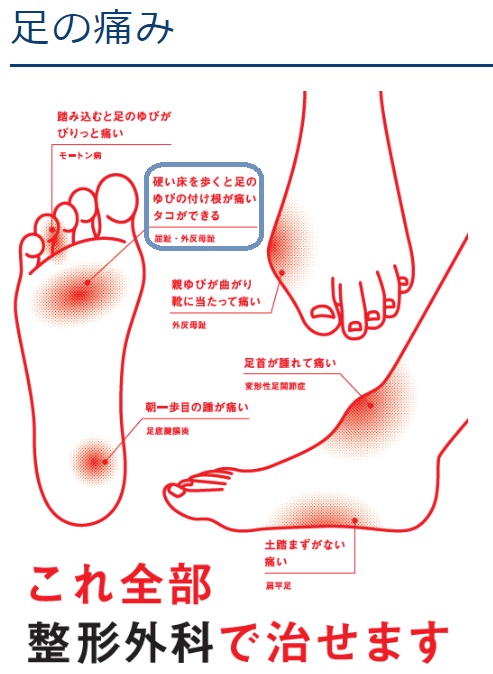

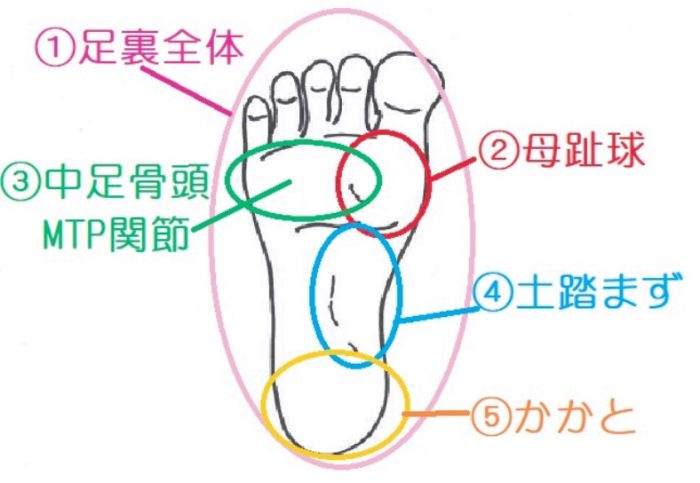

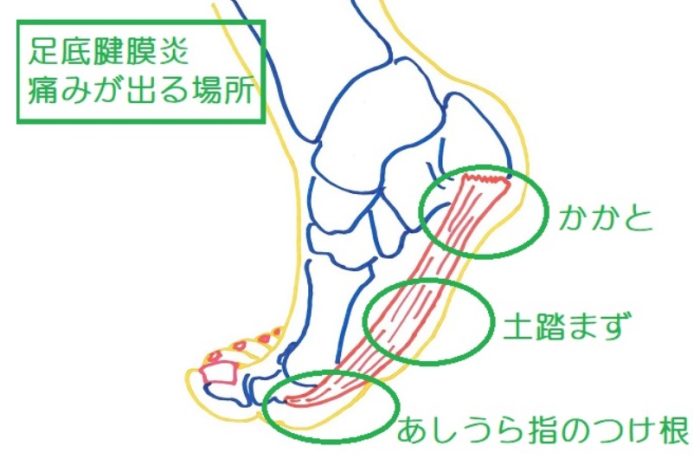

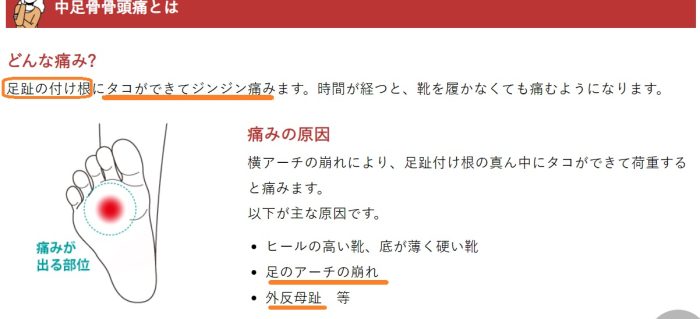

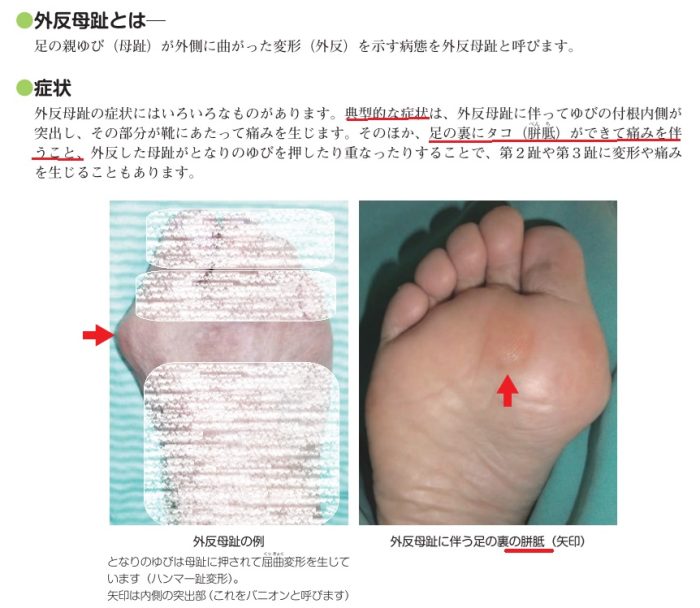

3/12 左足の痛み:いろんなことが起きるものだ。今度は麻痺から回復中の左足(足裏の付け根)が時々、踏み出すのも困難なほど痛くなった。あれこれ相談(PT, 訪問の看護師さん、岩澤医師)実験の結果、今日現在、左足の外反母趾の手当てが不十分だったことが主な原因のようだ。 足底腱膜炎について

※外反母趾ガーゼは良かったが、歩行訓練中小指のほうが痛む。困った。(下へ3/13)

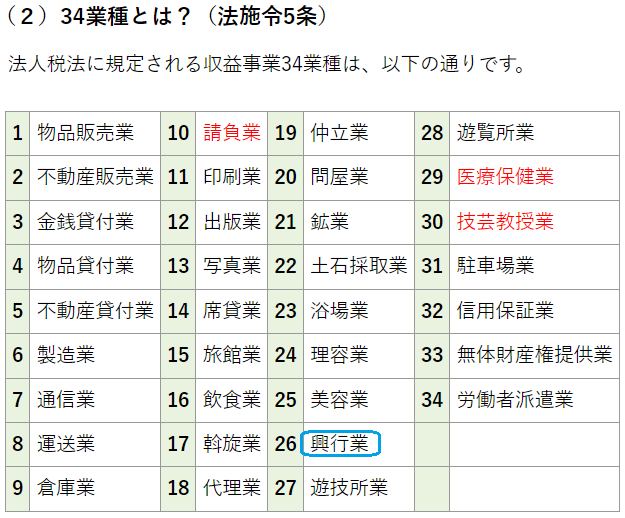

それにしても、日本の医療保険・介護保険のお蔭で家にいてもたくさんの人が来て助けてくれる。素晴らしい!!守ってもらっている。「至れり尽くせり」だ。

I receive the best possible services through Japan’s medical care system and long-term care insurance system. I am grateful for the help I received from this excellent system.

3/13 運動を控え安静気味にして小指の痛み回復。3/13こもれびリハ(w/Ms. Onodera)は普通に実施。友人たちからは「よく歩いてるわね」と言われたので大丈夫っぽい。帰宅後の歩行は5分ほどで中止。土踏まず用insoleは右足で試行中。3/15 「小指外側に”角質の核”(ウオノメのようなもの)」ができている(Komorebi Fujiwara 看護師)、小野医院へ行くことにした。

3/19 小野医院受診。先生がいきなりウオノメを取り、すぐ終了。薬も無し、バンドエイドも貼ってなかった。看護師さんに訊いたら「再発したらまた来てください」と。気分は良好、帰りに帰帆橋の桜を見せてもらった。土曜日の青空ケアサービスは、毎週でお願いすることに。

3/21 (左足その後)3/20Komorebiリハ歩行は臆病風が吹いてやや難航、3/21 訪問リハでは、PT MS.Watがmake-upで来てくれたので歩行練習。痛みがなくなったを喜び合った。「歩行も前に戻った」とのこと。そうでもないけど、励ましだと思っている。3/20 Komorebiの成果はカラオケ「横須賀ストーリー」の”成功”。家の練習では息が上がっていたのに無事間違いなしで歌った!上手だと言ってくれた人が多かった。

3/12 その他のニュース

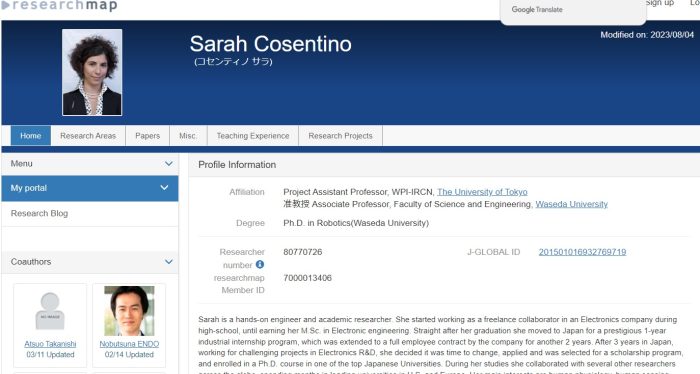

3/21 Extended Family and Friends 連絡するとすぐ返信が来る友人・知人は私の宝だ。

3/23(土) 「友人たちとの楽しい時間」(「車椅子で普通の生活」の実践)

私が元気で精神的にも余裕をもっていられるのは、家族・介護の人たちのほか、良い友人に囲まれているからだと改めて思う素敵な土曜日だった。これからは土曜日を楽しいSalonの日にしたいのだけど・・・。とりあえず次週も友人2人!

(詳細こちら)

<再掲3/24>💜土曜日のヘルプを頼むヘルパーさんに遠慮するのでなく、自分の人生を自分らしく努力して楽しく生きるためだ。ヘルパーさんのお仕事の目的にも叶うはずだ。…いいことに気が付いた。これからは土曜日を楽しいSalonの日にしよう!友人Sachiさんは「Salon Akemi」と名付けてくれた。ずっと前からのRetire後の鎌倉でのSalonの夢をいったん断念したのだが、よく考えたら実現できるものなのだ!

3/28 次回のロシア民謡「道」練習開始 (こちら) 原語歌詞

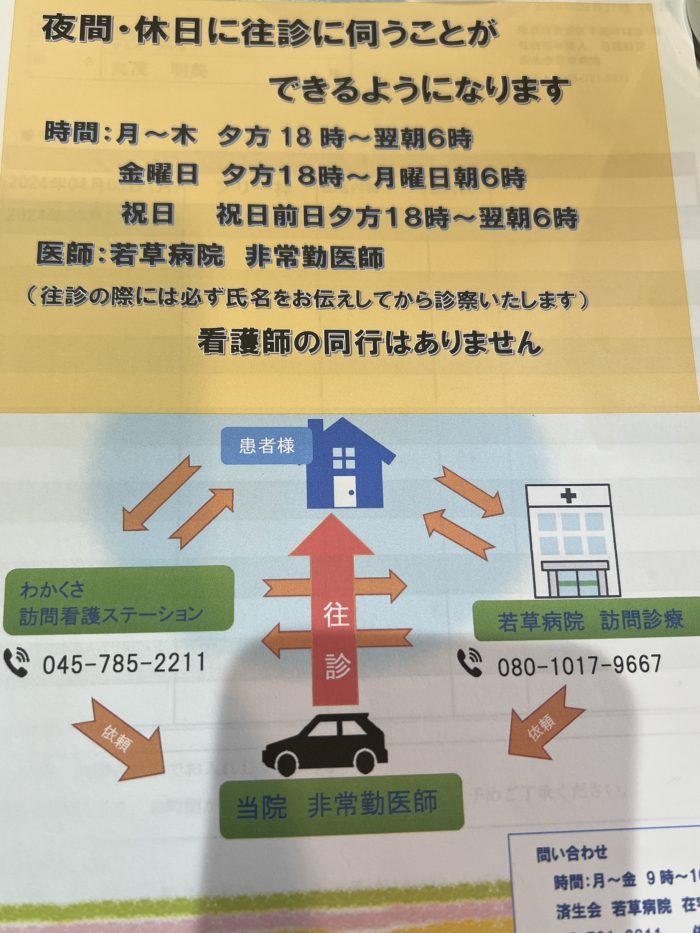

3/25 楽しい生活で身体も好調になるのが感じられる。歩行も左脚の動きが良く(横からの回り込みが少なく)なり、自然な歩きになるような気がする。 若草hp夜間診療開始チラシ

4/1 腿上げ歩行で:リハビリは行ったり来たりの曲がりくねった道をトボトボ歩くようなものだ。少し弱気になるとすぐ後退する。元気を出して前に踏み出すしかない。ロシア語の練習、ハイム友人とのサロン、子供たち二人が来ての楽しい時間と待ちに待った外出。。。と続いて疲れも出たりして家族には不機嫌な顔もしてしまった。みんな忙しくそれぞれ家族のこともあるのに。。。でも、4/1のリハで脚の状態は悪くないので、いろんな歩き方はあるけど「腿上げでいくように」と励まされて、俄然元気が出た。やっぱり「歩行」が私の課題の中心だ。ぶれずに挑戦しようと思う。4/1夕方、かなりな腿上げ歩行、やってみた。楽しかった!

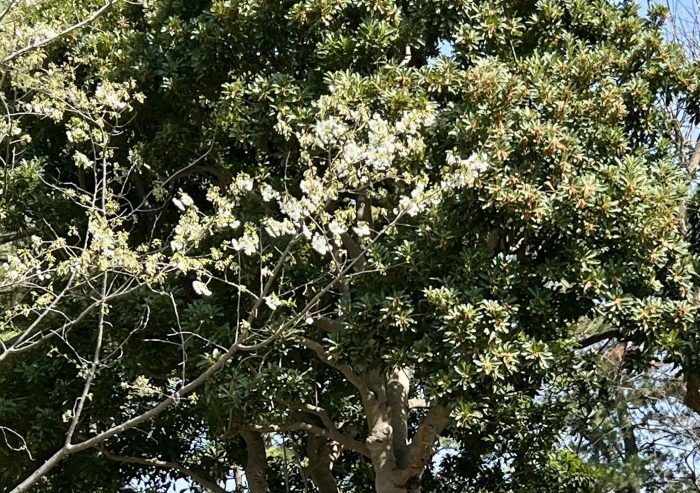

3/31大船植物園に行くのを楽しみにしていたが、混雑とKenの長時間運転を配慮して近所のドライブに変更。桜は全然咲いてないし。。海の公演ではヤマザクラが白くさき、街路樹のコブシがきれいだった。良かった!

4/1_2 Haruちゃんの旅立ち 「実家出るの嫌すぎる」らしい彼女が出発した!めでたい、私も心が震える。彼女が医師になるまで6年生きていたいものだ。そうだ、いい目標だったのだ。Haru-chanもこんな風に咲いてほしい!おめでとう💜