「貧窮問答歌」の深い意味

Audible で中西進による万葉集の「貧窮問答歌(びんぐうもんどうか)」についての研究解説を2度じっくり聞いた。「清貧」に甘んじることを美徳とする日本についての憶良のものの見方について、目からうろこの内容だった。「子等を思ふ歌」の解釈も学校で勉強したこととは全く異なり、子をいとおしむ歌などではなく、逆に「Logosを重んじ自分を律して生きる『士(男の子)』のとるべき態度がそれでよいのか?」と問う歌だった!

講演 歴史社会

「貧窮問答歌」で生き方を説いた゛知”の万葉歌人山上憶良

中西進(奈良県立万葉文化館館長)

異端の万葉歌人・憶良を知る

「清貧」に甘んじることを美徳とする日本において、憶良はまったく反対の考えを持っていた。恋愛の歌が多い万葉集の中で、「貧乏」をテーマとした憶良という特異な歌人について中西先生が語る。「万葉歌人・山上憶良。その原点は朝鮮半島生まれの「在日」という生い立ちにあった。「貧窮問答の歌」など貧困・病苦・老い・生死を見つめたリアルな社会派詩人—-憶良の歌う悲しみは、現代に通じる悲しみである。」(「悲しみは憶良に聞け」中西 進著 単行本:解説より)

「貧窮問答歌」をご存知でしょうか? 日本最古の和歌集「万葉集」におさめられている山上憶良の歌。『万葉集』巻五所収の長歌と反歌1首。奈良時代初期の歌人山上憶良作。貧しい者とそれよりもさらに貧しい者とが,貧乏生活を問答の形で述べ合ったもの。そこに示された貧窮の様相は写実的で,班田制下の農民の姿を余すところなく伝えている。

貧窮問答歌の代表的な部分

竈(かまど)には 火気(けぶり)吹きたてず 甑(こしき)には 蜘蛛(くも)の巣かきて 飯(いひ)炊(かし)く

此(こ)の時は 如何(いか)にしつつか 汝(なんじ)が世は渡る

世間(よのなか)の道 世間を憂(う)しと恥(やさ)しと思へども 飛び立ちかねつ鳥にしあらねば

貧窮問答歌の「答え」にあたる歌の最後の部分。

貧窮問答歌の作者、山上憶良とは

「小学館」編集のサイトでは「生まれたのは、660年ごろといわれていますが、具体的な日時は不明」としていますが、中西進ははっきりと朝鮮百済からの渡来人(4歳で渡航)としての identity とConpitency (abilityとは異なる”対応力”(適応能))を持った人物としていて説得力があります。

山上憶良が「貧窮問答歌」「子等を思ふ歌」など異色の歌を作ったのはなぜか?

2022/5/25 2022/10/29 芸術・科学技術・芸能(テレビ)・文化

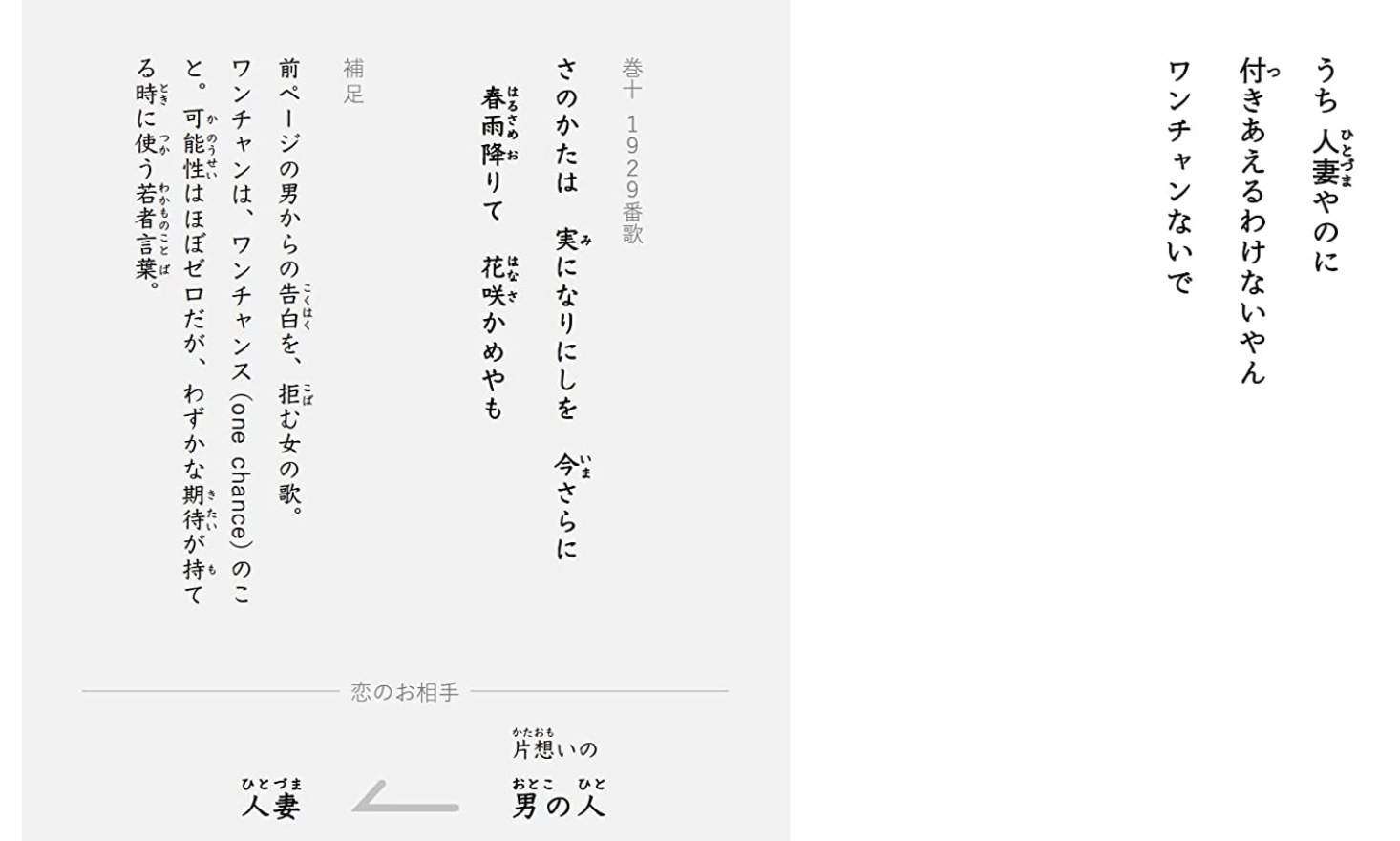

山上憶良と言えば、「銀(しろがね)も金(くがね)も玉(たま)も何せむにまされる宝子に如(し)かめやも」という「子等を思ふ歌」が有名で、万葉集にも多くの歌が収録されていますが、「貧窮問答歌」など他の歌人とは違った思想性・社会性を帯びた異色の作風です。

なぜ彼はこのような歌を作ったのでしょうか?

1.山上憶良とは

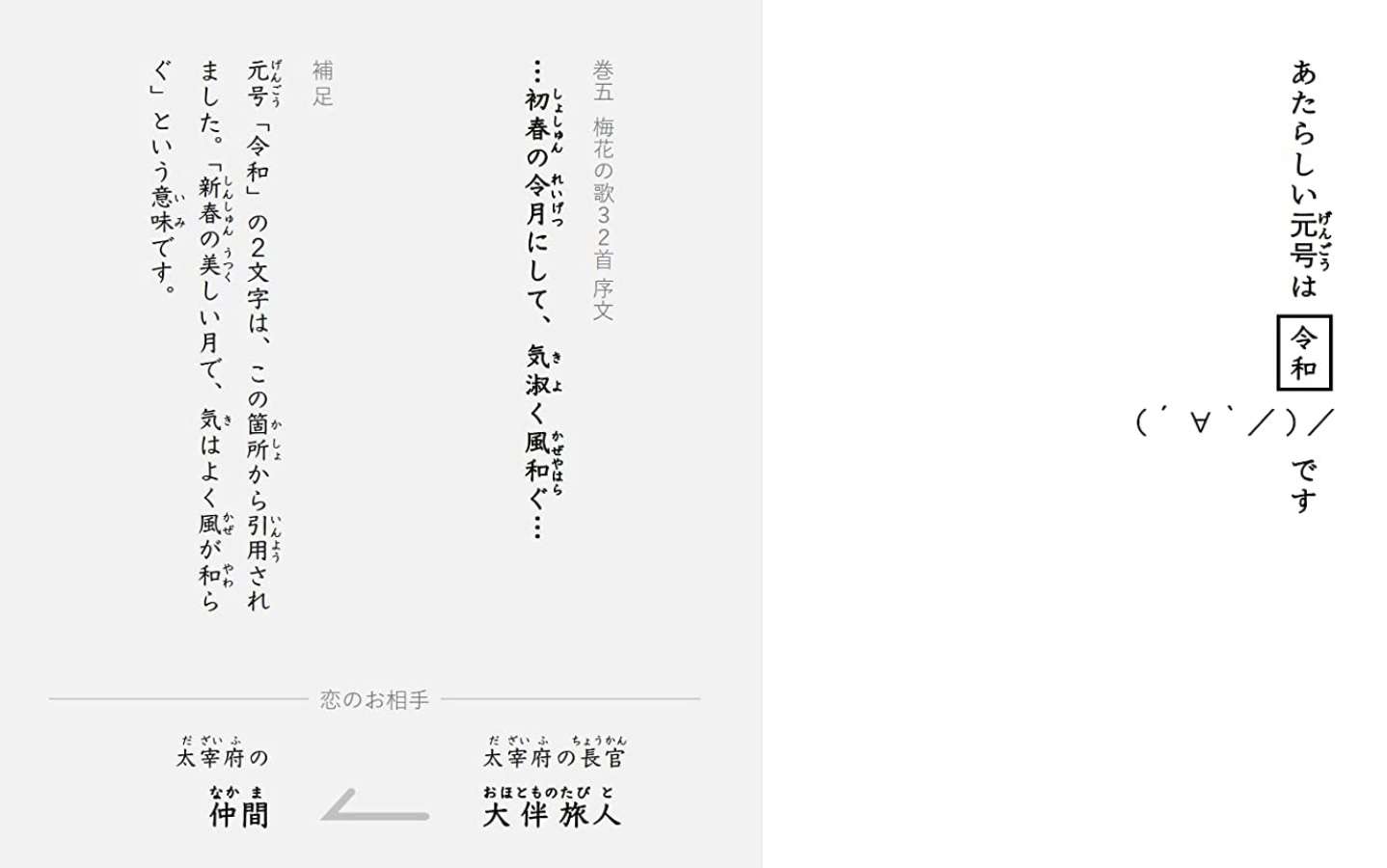

山上憶良(やまのうえのおくら)(660年~733年頃)は奈良時代の官人・歌人で、出自については不明ですが百済系渡来人説など諸説あります。「百済系渡来人説」を唱えたのは、「令和」の元号考案者として有名になった万葉学者の中西進氏(1929年~ )です。憶良は、天智・天武両天皇の侍医を務めた百済人の憶仁の子で、百済の滅亡に際して父とともに日本に渡来し、近江国甲賀郡山直郷に住みつき、山上氏を称するようになったということです。

702年、42歳の時に遣唐使の随員(無位山於憶良)として唐に渡り、704年に帰国後は伯耆守・東宮侍講を経て筑前守となり、大宰府で太宰帥(だざいのそち)の大伴旅人(おおとものたびと)(665年~731年)らと交わり「筑前歌壇」を形成しています。遣唐使の随員に選ばれたのは、漢文学の学識を認められたからだと思われますが、官位もなく、下級役人でした。

しかし、唐で最新の学問を修めて帰国した彼は、伯耆守に任じられ、さらには皇太子(後の聖武天皇)に学問を教える東宮侍講に抜擢されています。聖武に仕えた彼は出世のパスポートを手に入れたように見えます。しかし、何かの失敗をしたのか、天皇や藤原氏から嫌われたのか不明ですが、聖武天皇が即位直後の726年頃に筑前守として九州に左遷され、中央政界から遠ざかります。

一般的に官人は地方で蓄財して都に戻るものですが、彼は後に都に戻っても貧困のままだったようです。彼の清廉で真面目なところが藤原氏に嫌われたのかもしれません。

余談ですが、菅原道真は学者一族出身ですが、出世意欲・上昇志向が強く、藤原氏と競って右大臣にまで上り詰めますが、藤原氏の讒言によって太宰府に左遷されました。憶良は道真ほど出世することもなく、大宰府に左遷され、都に戻った翌年に不遇のうちに亡くなったようです。

2.山上憶良が思想性・社会性を帯びた異色の歌を作った理由

彼の歌は哀愁の漂うしみじみとしたものが多くなっています。病気や貧困、老いや死など庶民の苦難をテーマにしたものが多く、「相聞歌」(恋の歌)や「雑歌」(儀式の歌)は作っていません。彼は律令体制下の重圧に喘ぐ人々に、門閥もなく出世の道を閉ざされた不運な自分の境遇を重ね、思うように行かない現実と知識人としての自負と苦悩を表現したかったようです。

彼は柿本人麻呂(660年頃~724年)や山部赤人(?~736年?)を中心として花開いた万葉の世界にあって、人麻呂のような儀礼的な歌を歌わず、赤人のような叙景的な歌も詠みませんでした。万葉集に多い恋の歌もありません。それよりも世の中の貧しい人々のため息、子を思う気持ち、老残の身の苦しみこそ、彼が歌を通じて訴えたかったことです。

「貧窮問答歌」は地方役人として農民たちの生活の困窮ぶりを間近に見て、それを貧者とさらに貧しい貧者との問答とした長歌と反歌一首です。朝廷の地方役人の立場の彼が、民の側に立ったこのような歌を詠んで大丈夫なのかと他人事ながら心配になりますが、このように訴えなければならないほど庶民の困窮はひどいものだったということでしょう。

3.山上憶良の歌

(1)子等を思ふ歌

瓜食(は)めば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲はゆ いづくより 来りしものぞ 眼交(まなかひ)に もとなかかりて 安眠(やすい)し寝(な)さぬ ・銀も 金も玉も なにせむにまされる宝 子にしかめやも

(2)貧窮問答歌

(3)秋の七草の歌

なお、彼の歌で異色なものに2首の「秋の七草」の歌(2首目は「旋頭歌(せどうか)」)があります。 ①秋の野に咲きたる花を指折り(およびをり)かき数ふれば七種(ななくさ)の花 ②萩の花尾花葛花瞿麦(なでしこ)の花姫部志(をみなへし)また藤袴朝貌(あさがほ)の花

※ 山上臣憶良には七夕を詠んだ歌があり、万葉集巻八にまとめて載せられている。人生の苦悩を歌い続けた憶良にしては、めずらしく風月や伝説を詠んだものであるが、いづれも自発的に作ったものではなく、官人たちの宴の席で、求めに応じて歌ったものと思われる。

※ (中西)憶良は(子を思うような)「凡庸」を否定した。憶良の周りにある「社会」(約束事)の存在を意識し、その中でも「(律令)官僚」の存在を意識し、その中心になろう、理想的な存在になりたいと欲した。

”士(をのこ)やもむなしくあるぺき万代に語り継ぐべき名は立てずして”

士であるためにはConpitency(応答能) をもち世の中の名声を得ることが大切だと思い憧れていたのではないか。百済経由の大陸文化を身につけた知の人、新しい時代が生んだ歌人であった。

風雑(まじ)り 雨降る夜の 雨雑り

雪降る夜は すべもなく 寒くしあれば

堅塩を 取りつづしろひ 糟湯酒(かすゆさけ)

うち啜(すす)ろひて 咳(しはぶ)かひ 鼻びしびしに

しかとあらぬ 髭掻き撫でて 吾(あれ)をおきて

人はあらじと 誇ろへど 寒くしあれば

麻衾(あさふすま) 引き被(かがふ)り布肩衣(ぬのかたきぬ)

ありのことごと 着襲(そ)へども 寒き夜すらを

我よりも 貧しき人の 父母は 飢ゑ寒からむ

妻子(めこ)どもは 乞ひて泣くらむ

この時は いかにしつつか 汝が世は渡る

【訳】風まじりに雨が降る夜、雨まじり雪降る夜はどうしようもなく塩を舐めながら糟湯酒をすすり、咳をしながら鼻をすする。

少しはでているヒゲをなでて、自分より優れたものはいないだろうとうぬぼれているが寒くて仕方がないので、麻の布団をかぶって

麻衣を何枚重ねても寒い夜だ。

私よりも貧しい人の父母は飢えてこごえ、妻子は泣いているだろう。どうやってあなたは暮らしているのか。

天地(あめつち)は 広しといへど 吾がためは

狭(さ)くやなりぬる 日月は明しといへど

吾がためは 照りや給はぬ 人皆か

吾のみやしかる わくらばに 人とはあるを

人並に 吾れもなれるを 綿も無き 布肩衣の

海松(みる)のごと わわけさがれる かかふのみ

肩に打ち掛け ふせいおの まげいおの内に

直土(ひたつち)に 藁解き敷きて 父母は 枕の方に

妻子どもは足の方に 囲みいて 憂へさまよひ

竈(かまど)には 火気(ほけ)吹きたてず 甑(こしき)には

蜘蛛の巣かきて 飯炊(いひかし)く 事も忘れて

ぬえ鳥の のどよひ居るに いとのきて 短き物を

端切ると 言えるが如く しもととる

里長(さとおさ)が声は 寝屋戸まで 来立ち呼ばひぬ

かくばかり 術なきものか 世の中の道

世間を憂しとやさしと思へども

飛び立ちかねつ鳥にしあらねば

【訳】天地は広いというが、私には狭い。太陽や月は明るいというが、私のためには照らしもしない。他の人も皆そうなのか、私だけなのか。

人として生まれ、人並みに働いているのに綿も入っておらず海松のように破れて垂れ下がったものばかりを肩にかけて、つぶれかかり曲がって傾いた家の中には、地面に藁を敷いて、父母は枕の方に、妻子は足の方に、私を囲むようにして悲しんだりうめいたりしている。

かまどには火の気もなく、米をにる器には蜘蛛の巣がはって飯を炊くことも忘れてしまったようだ。

かぼそい声を出していると、「短いもののはしを切る」とでも言うように鞭をもった里長の声が寝床にまで聞こえる。

世の中というのはこれほどどうしようもないものなのか。この世の中は辛く、身も痩せるように耐え難く思うけど、飛んでいくこともできない。鳥ではないのだから。

山裾にポピーが二輪風に揺れ

山裾にポピーが二輪風に揺れ

フランスの哲学者シモーヌ・ヴェイユの、

フランスの哲学者シモーヌ・ヴェイユの、 不幸な人間に対して注意深くあり、――どこかお苦しいのですか? と問いかける力を持つかどうかに、人間らしい資質がかかっている、という言葉に私は惹(ひ)かれています。 ヴェイユの不幸な人間の定義は独特ですが、突然の転倒に動揺している私らも、この場では不幸な人間です。こちらが受け入れられないほど積極的な善意を示してくださった婦人も、ヴェイユの評価する人間らしさの持ち主です。

不幸な人間に対して注意深くあり、――どこかお苦しいのですか? と問いかける力を持つかどうかに、人間らしい資質がかかっている、という言葉に私は惹(ひ)かれています。 ヴェイユの不幸な人間の定義は独特ですが、突然の転倒に動揺している私らも、この場では不幸な人間です。こちらが受け入れられないほど積極的な善意を示してくださった婦人も、ヴェイユの評価する人間らしさの持ち主です。