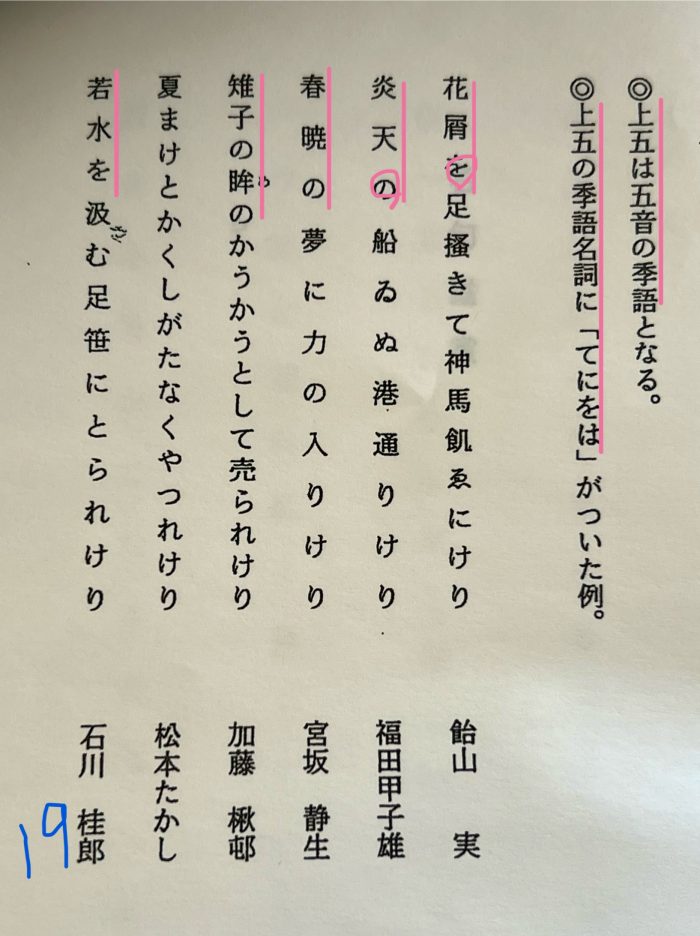

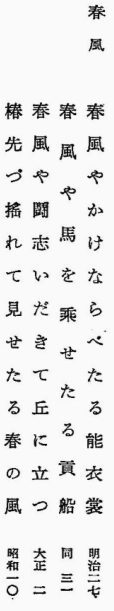

宮芳平:野の花として生くる

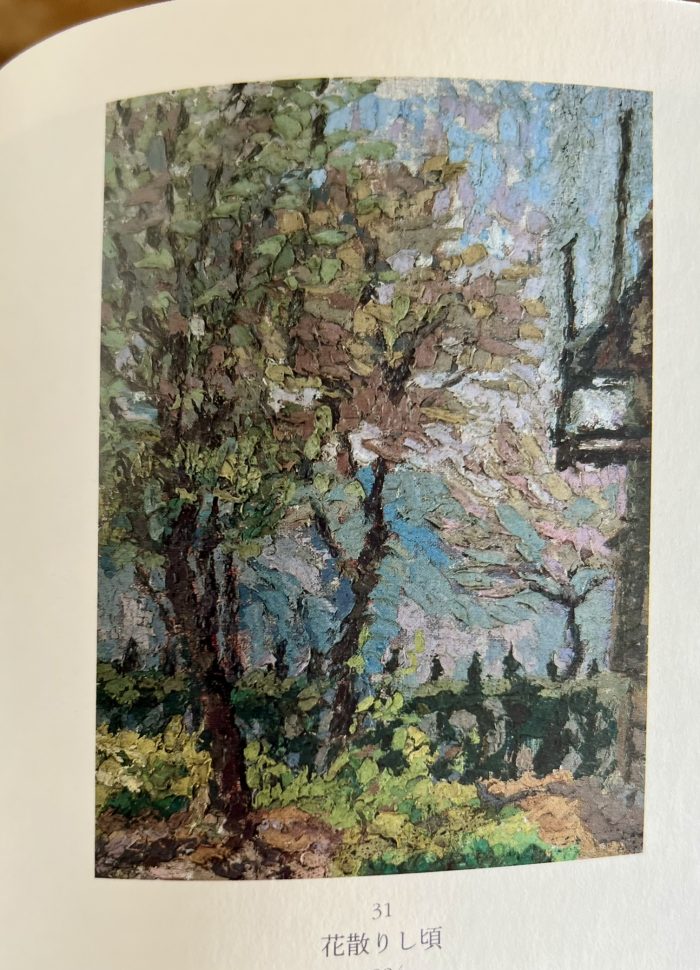

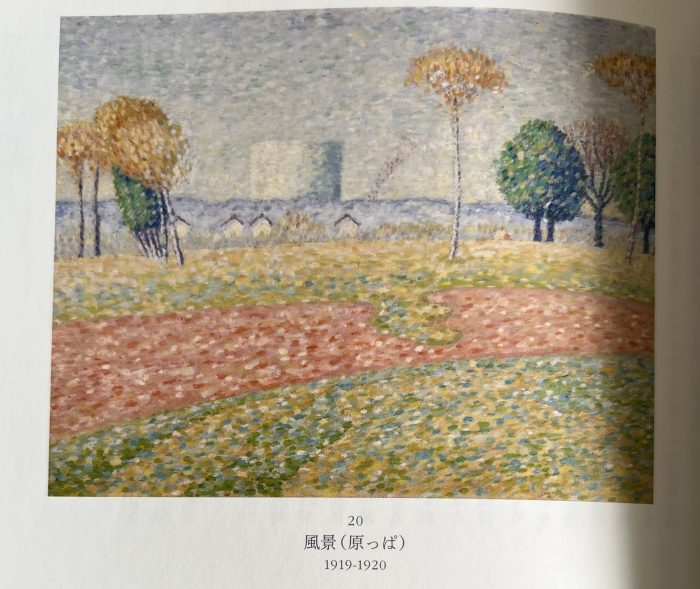

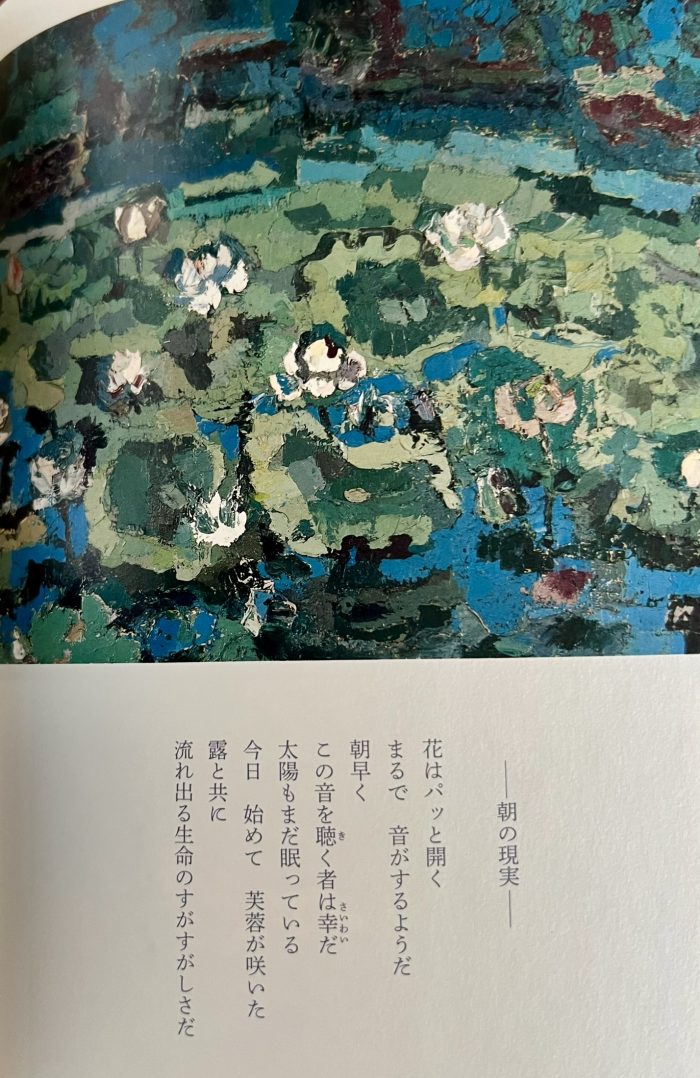

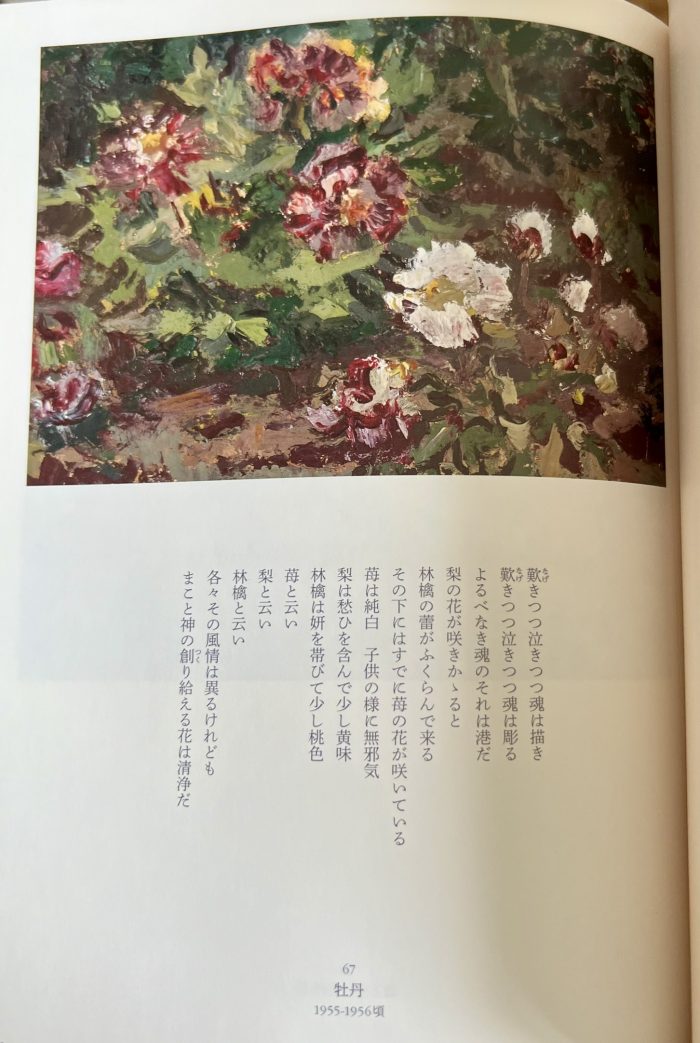

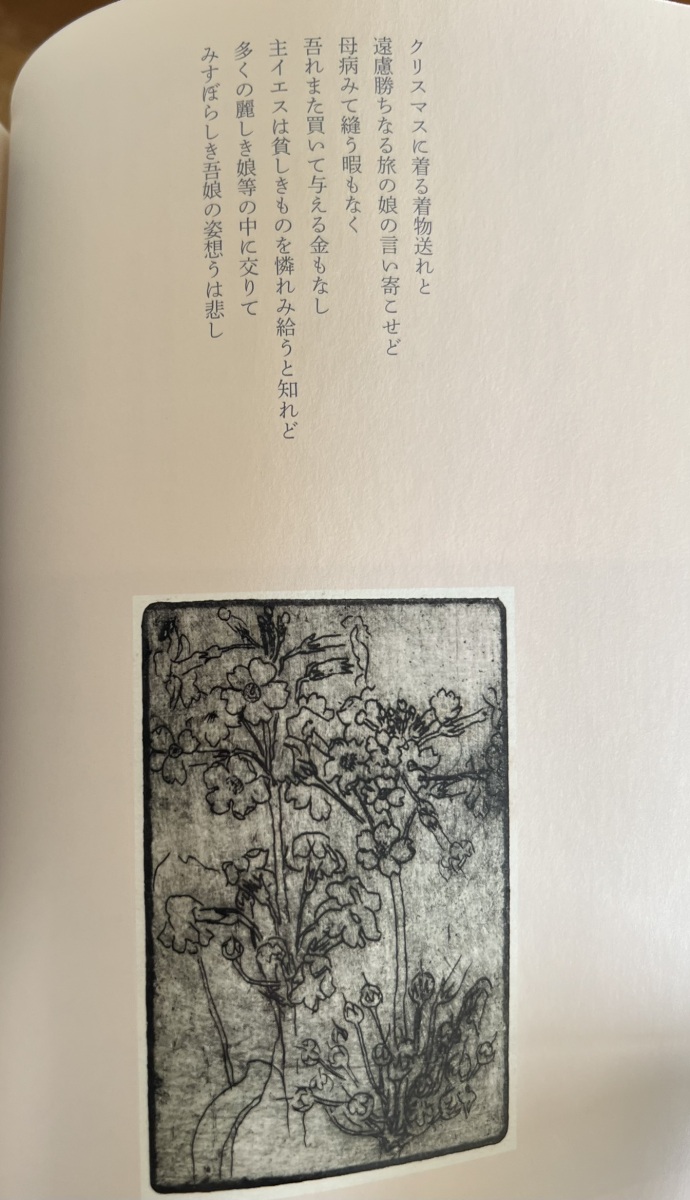

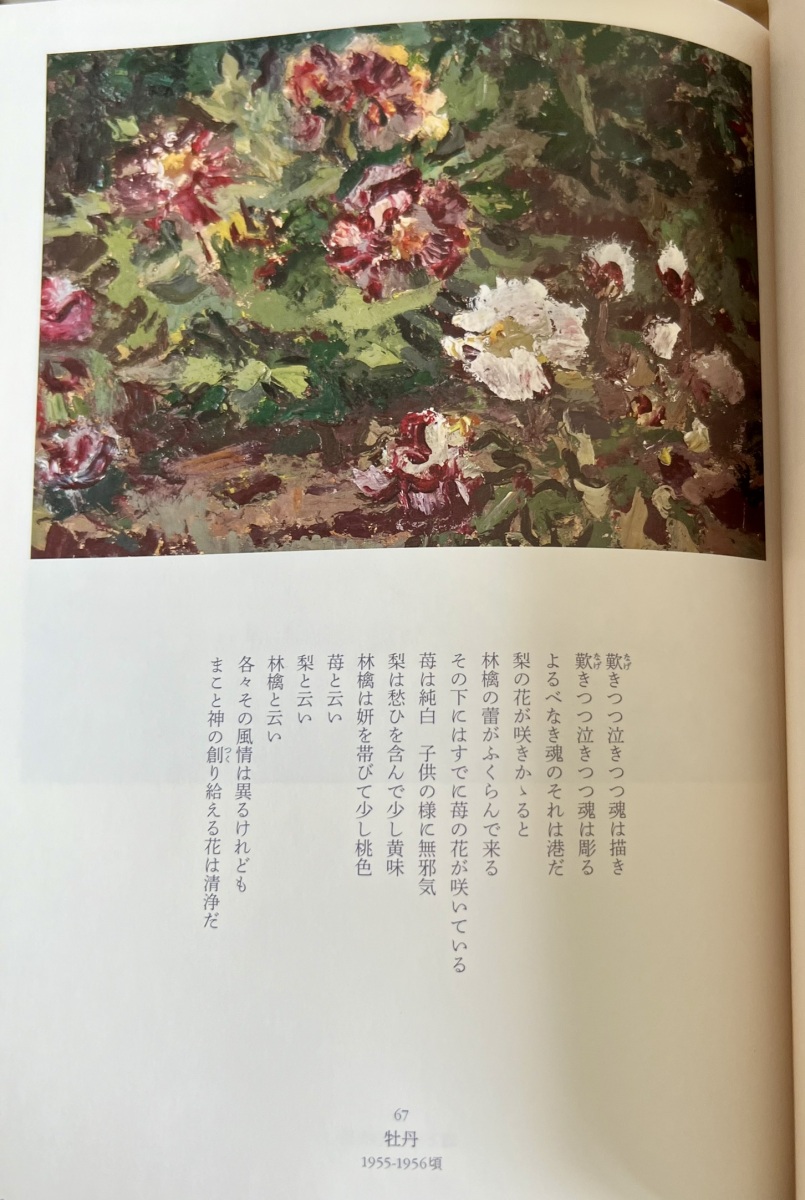

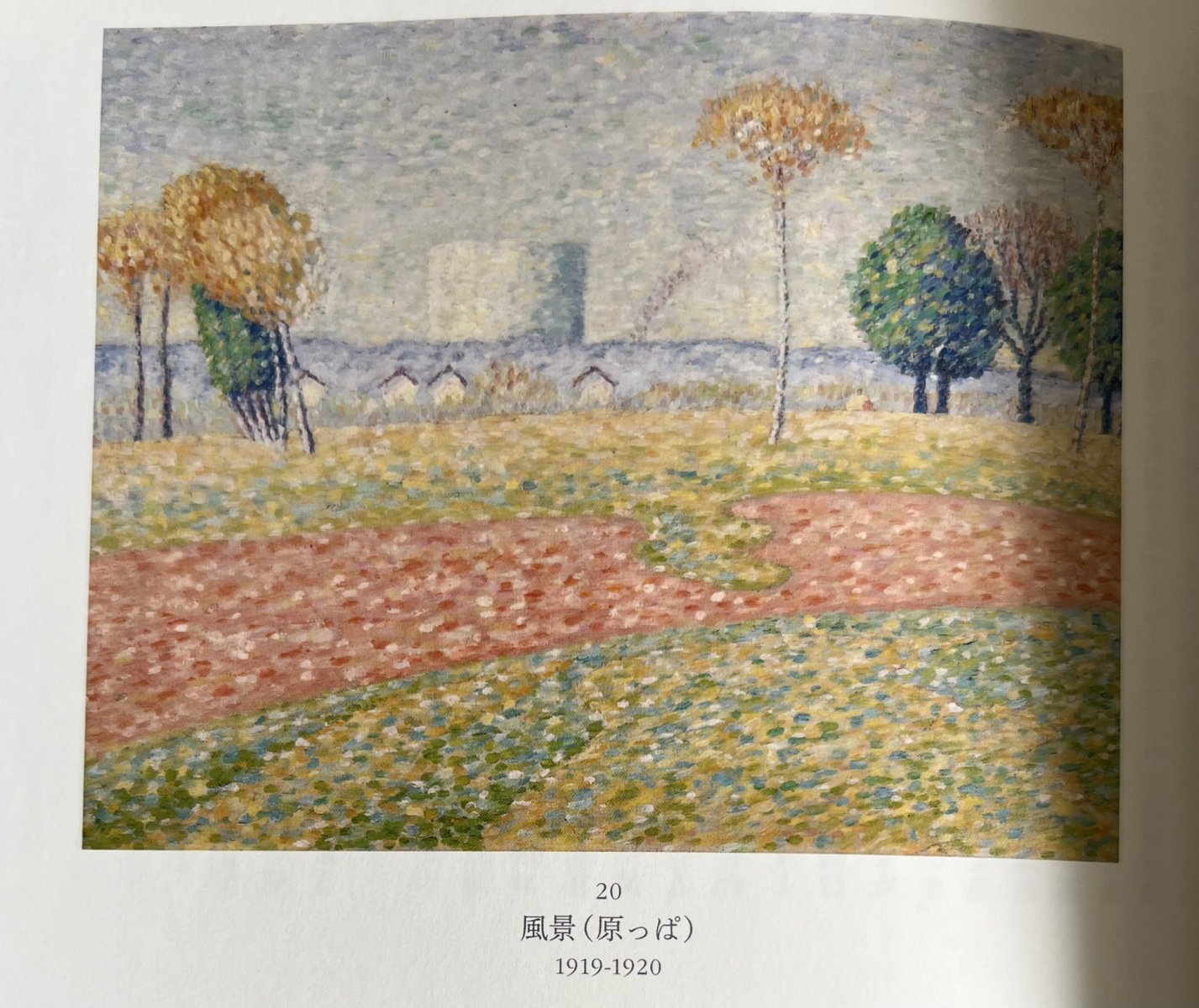

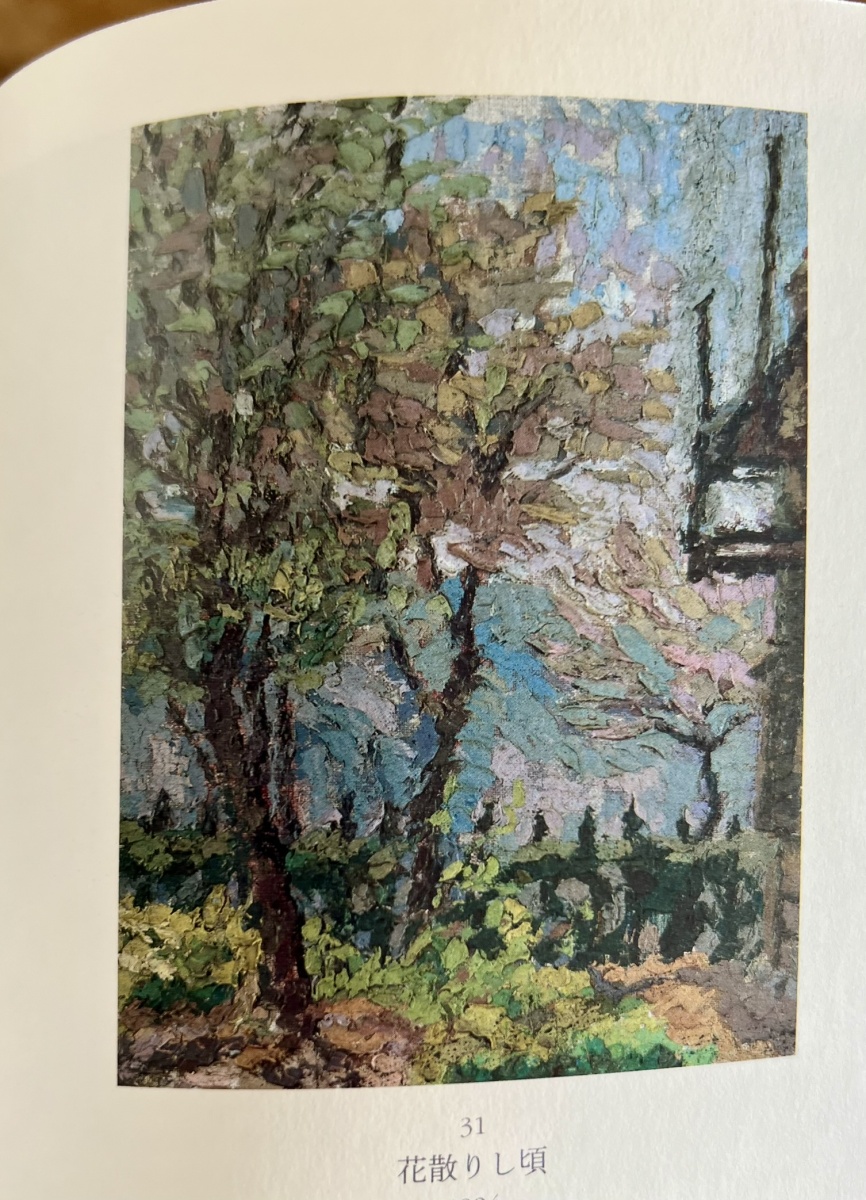

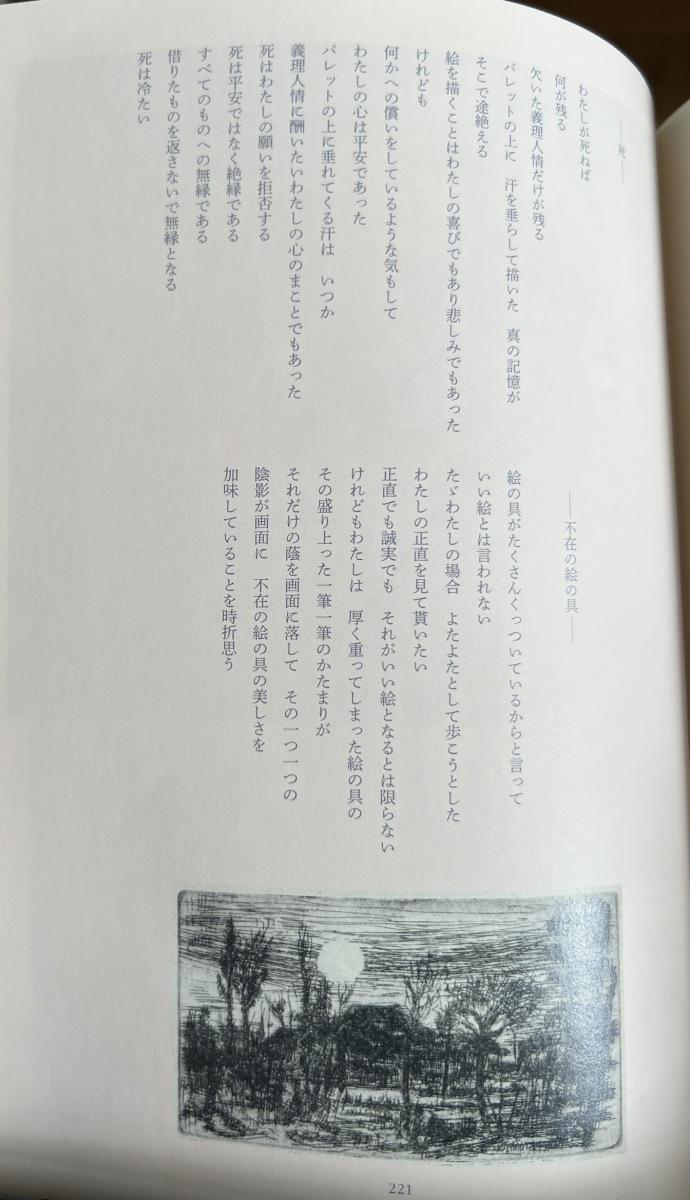

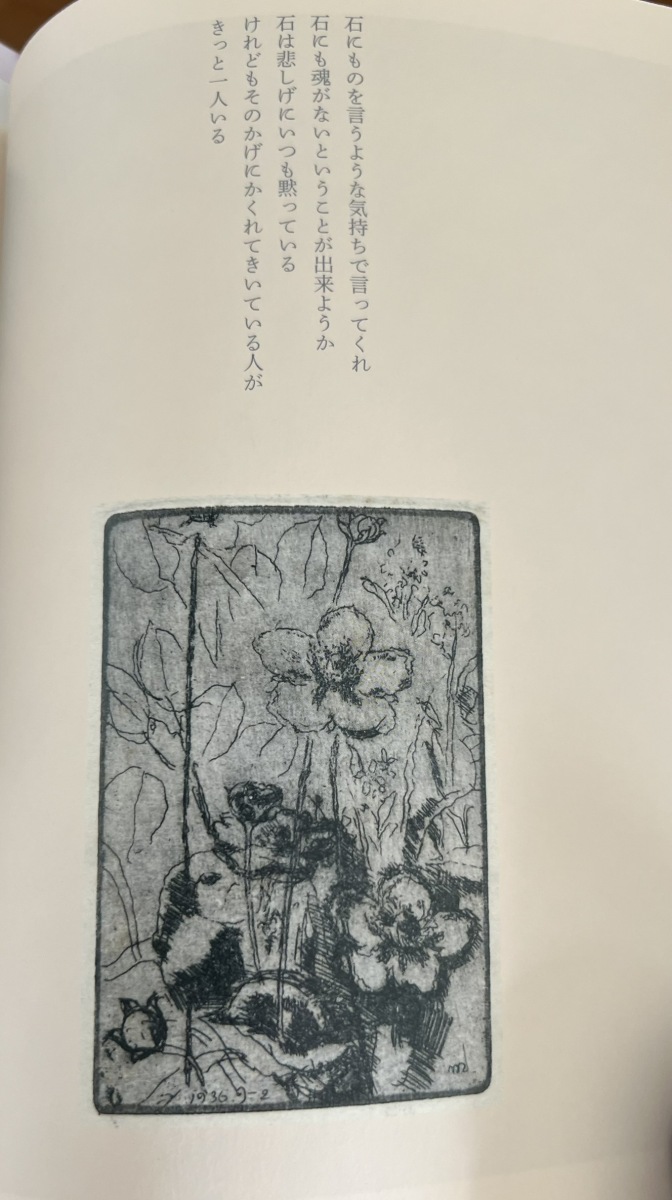

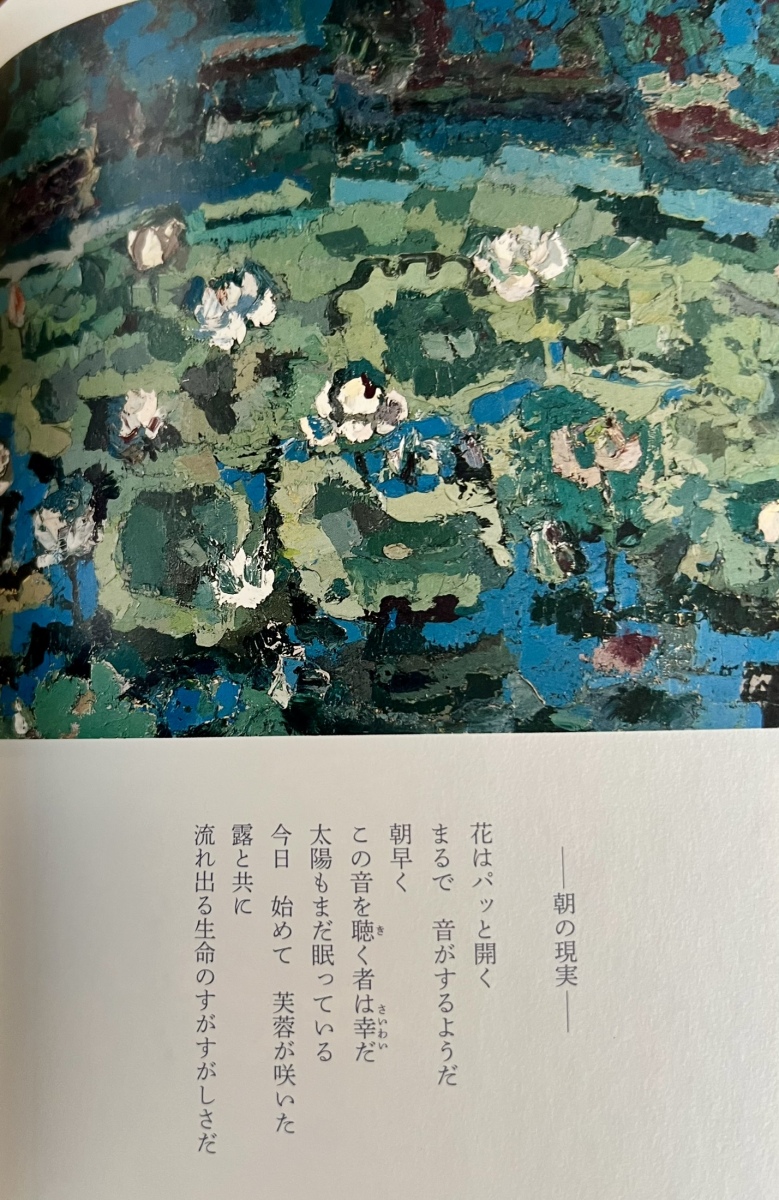

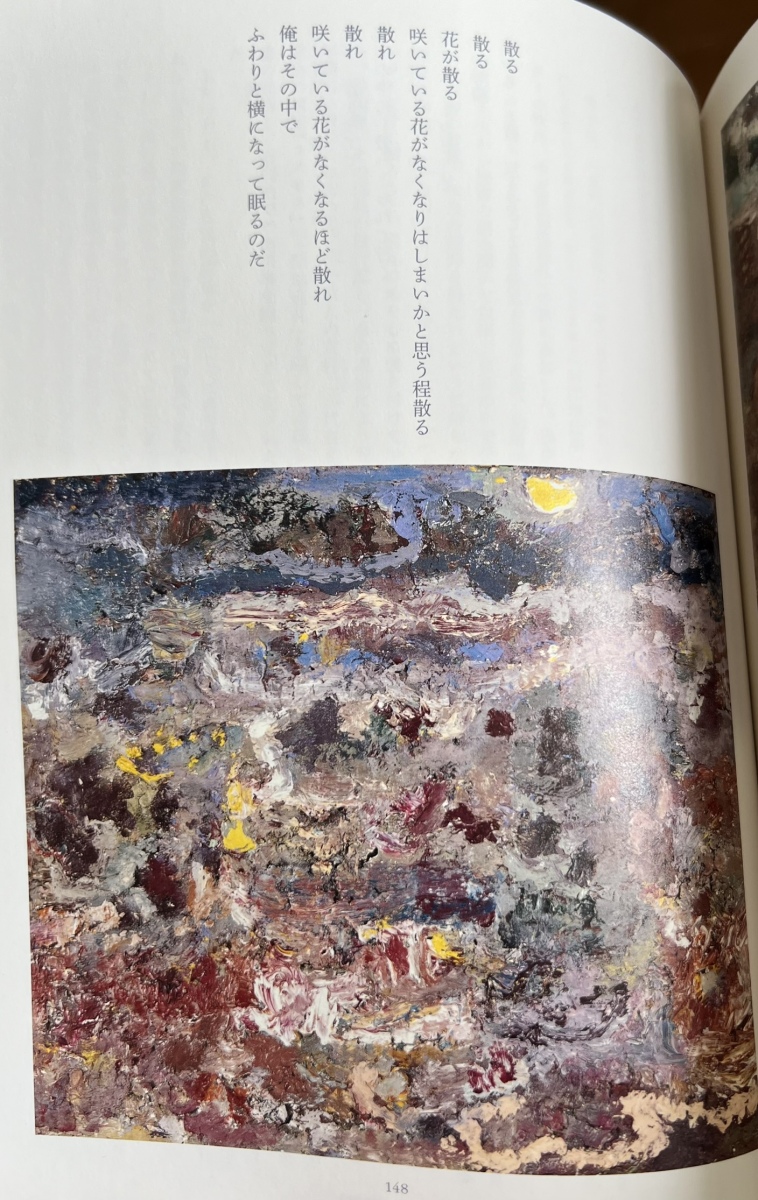

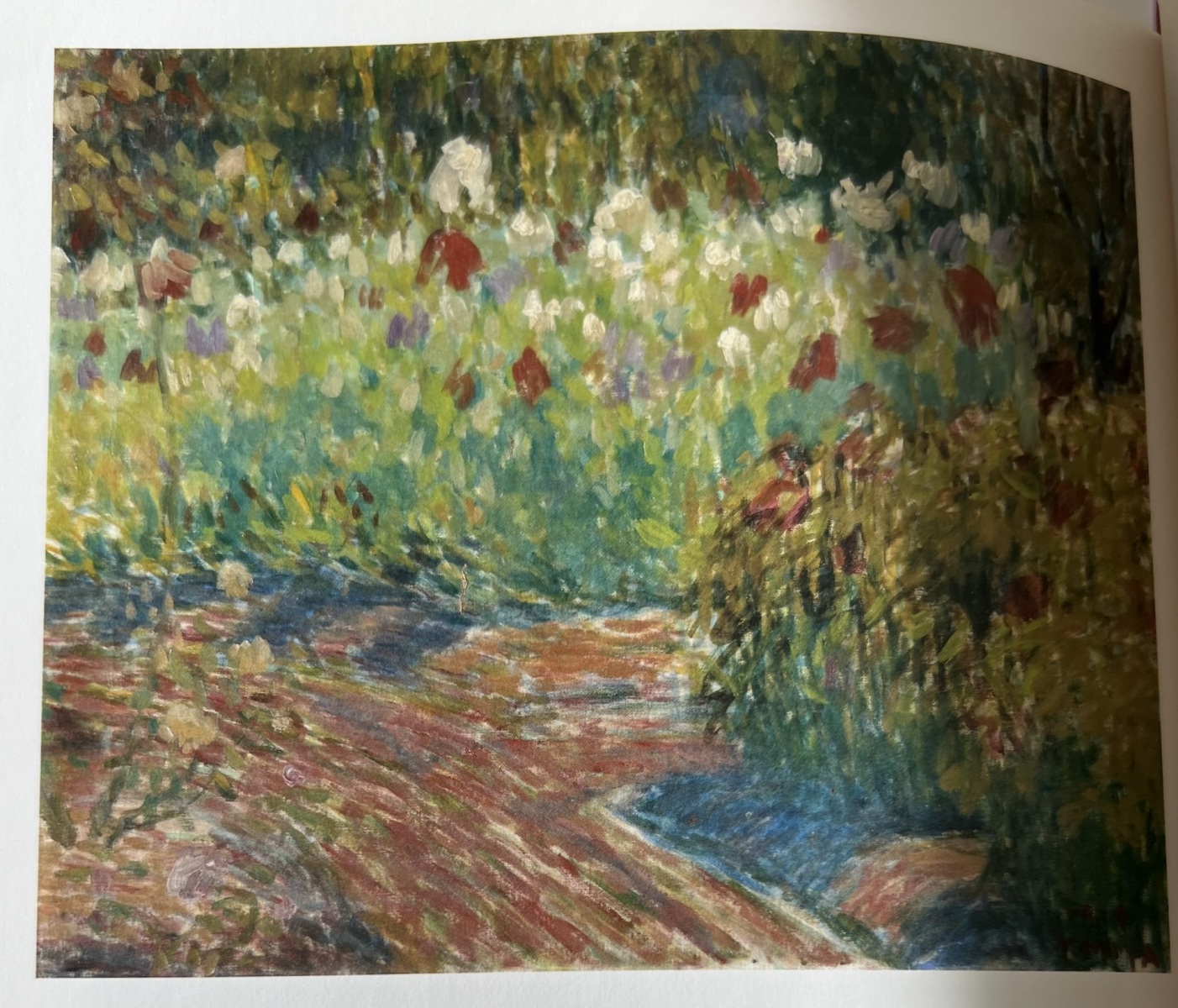

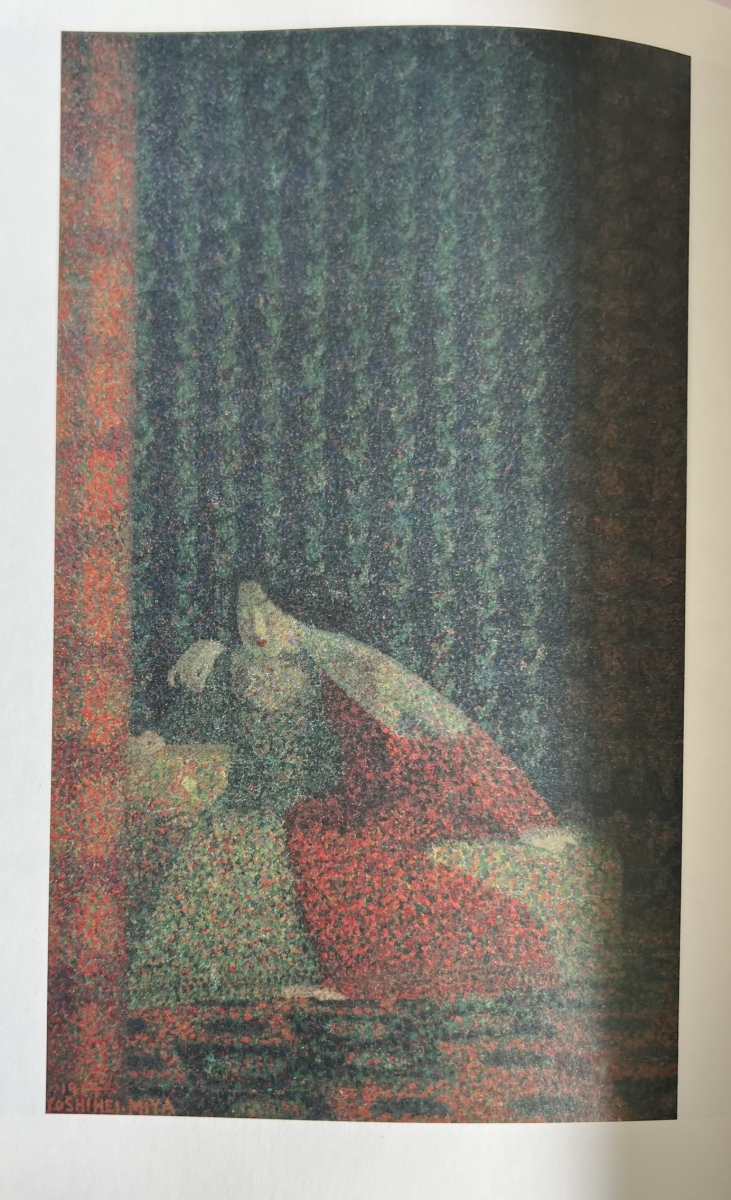

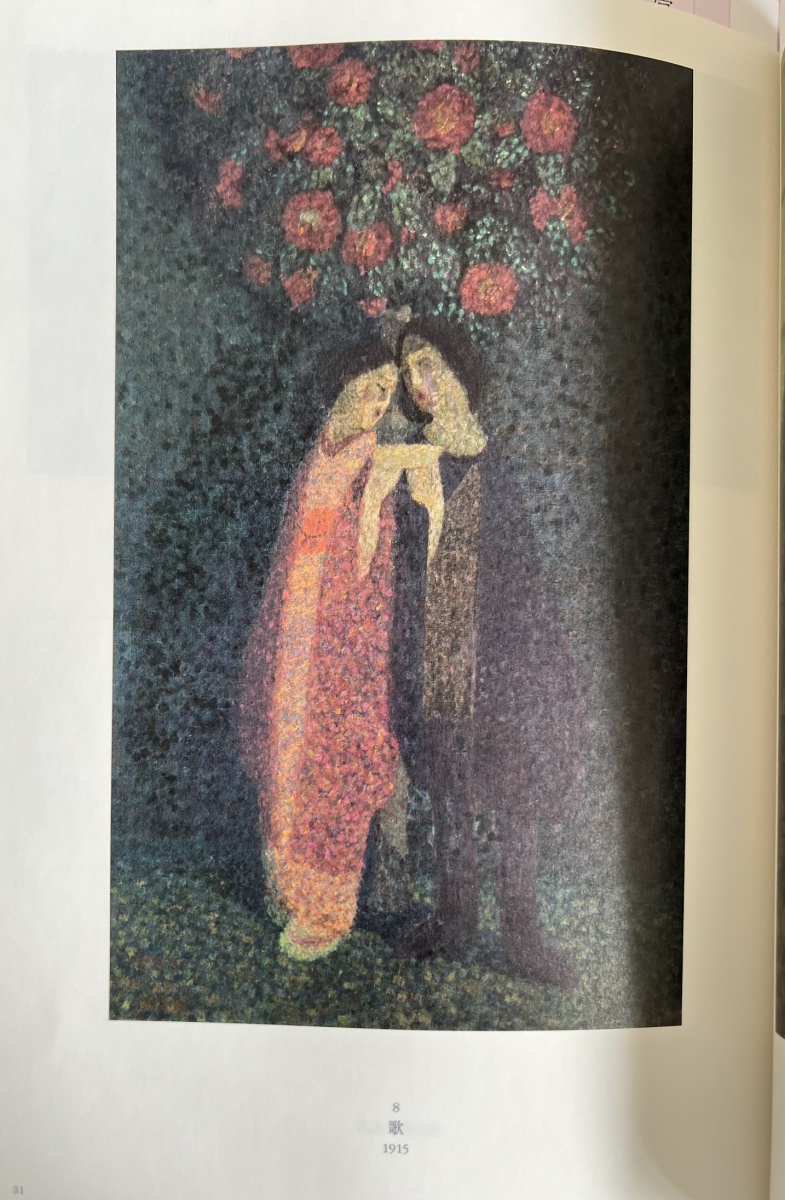

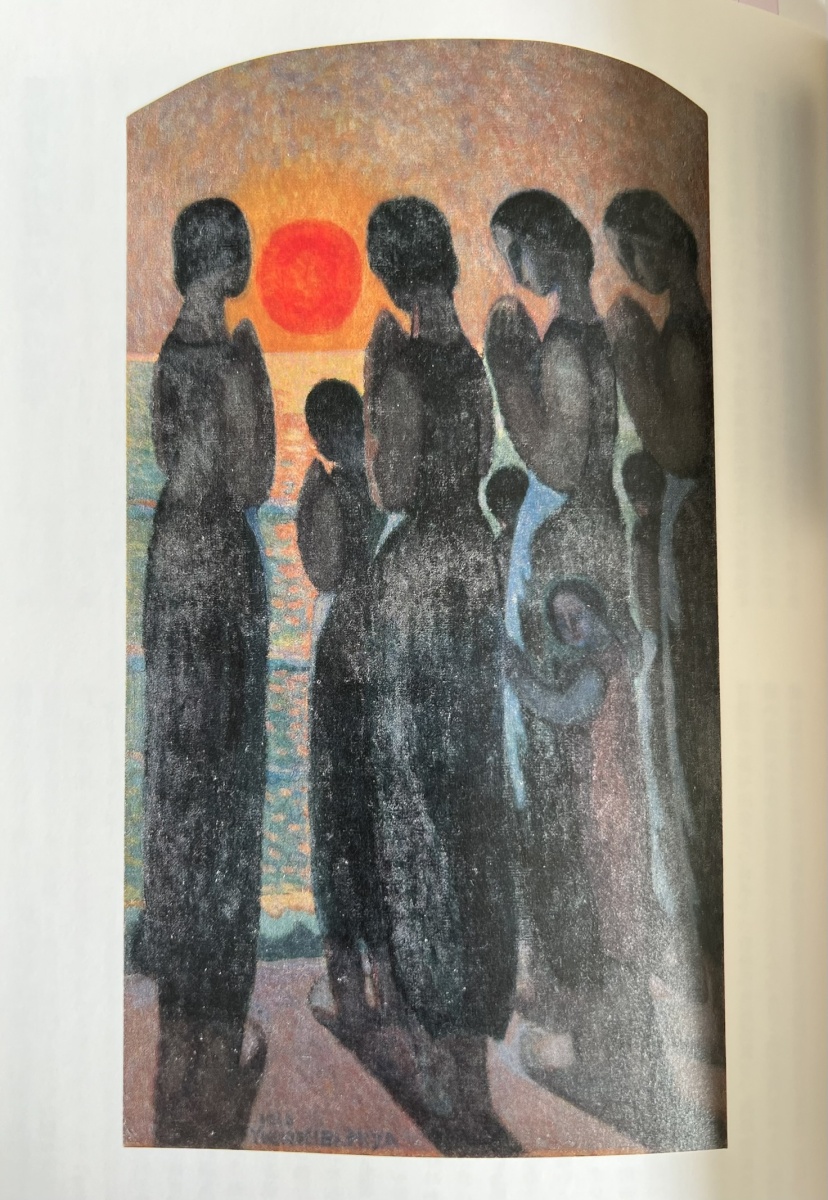

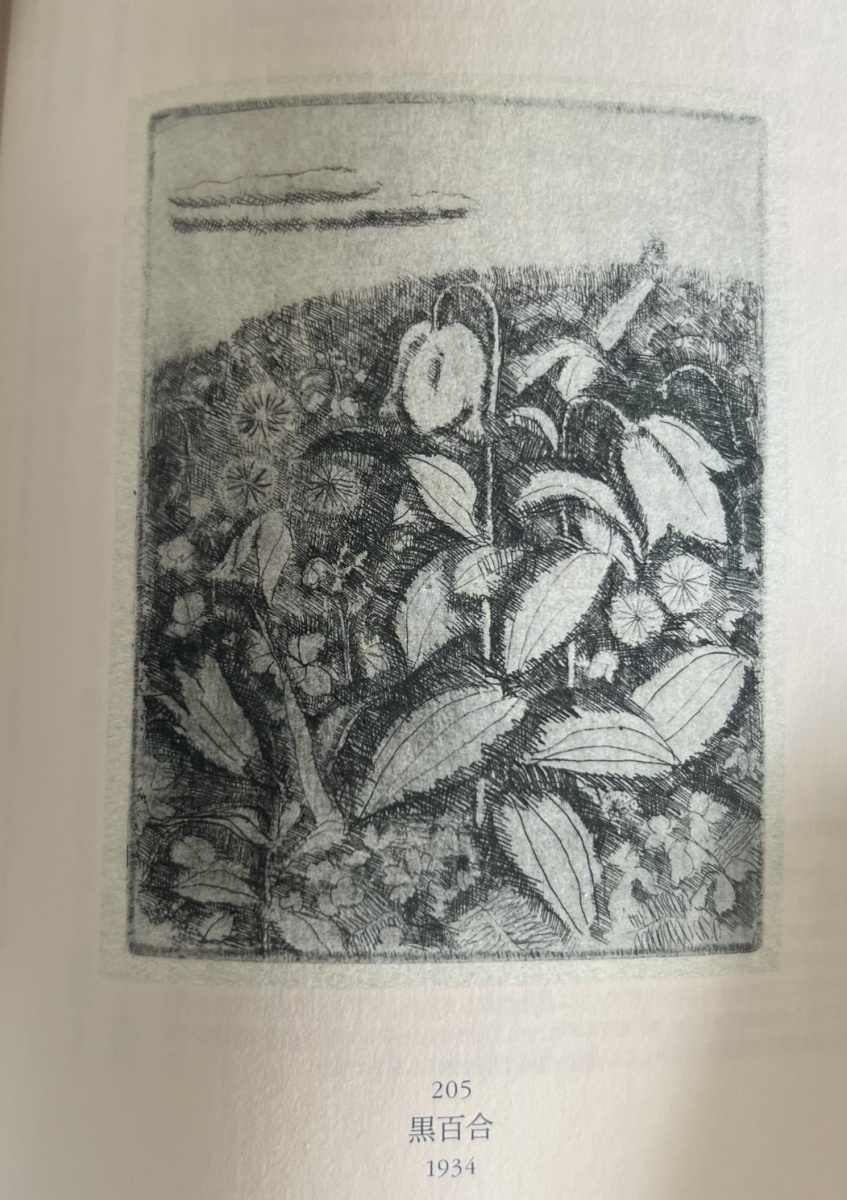

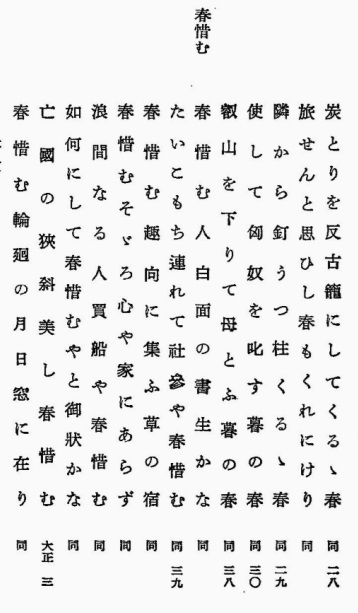

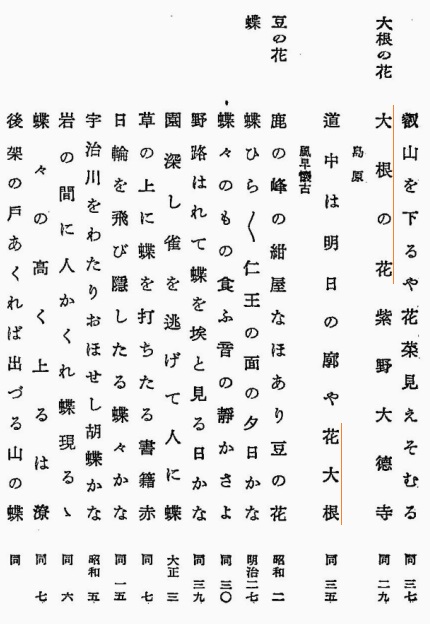

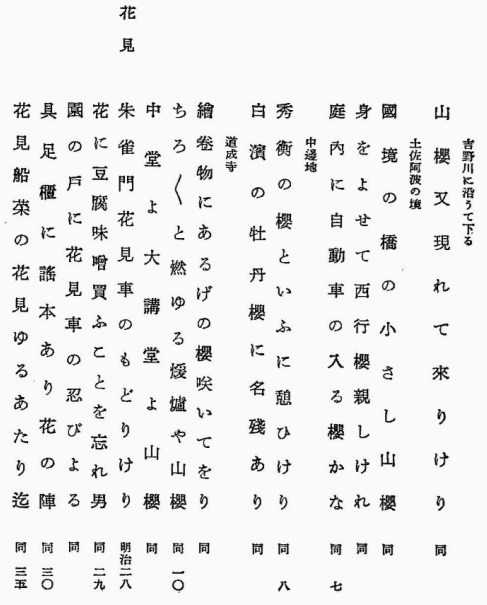

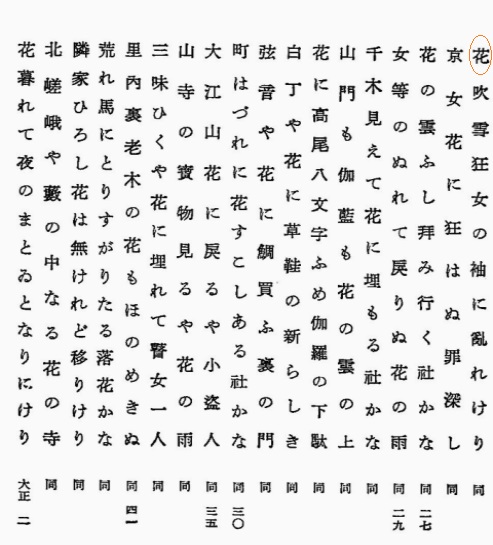

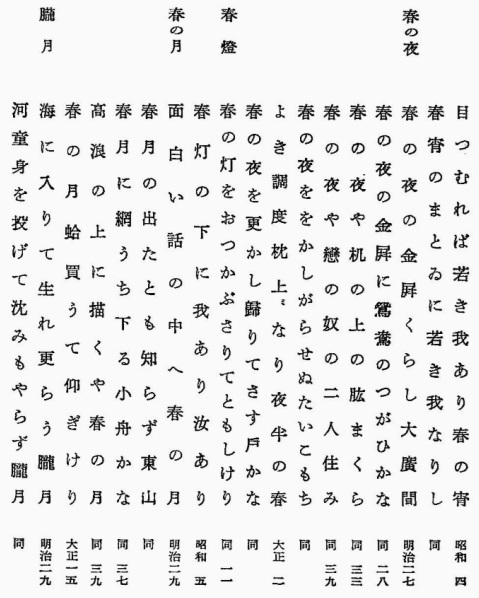

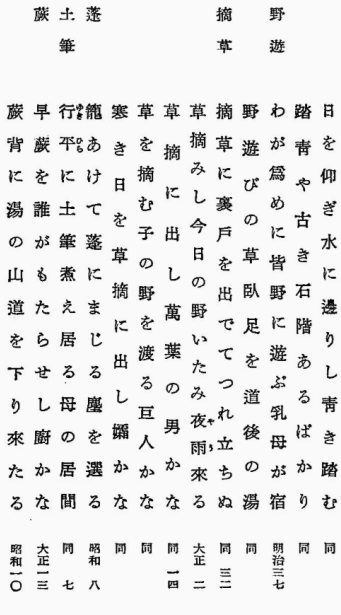

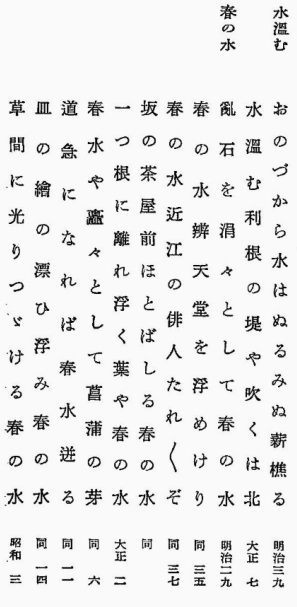

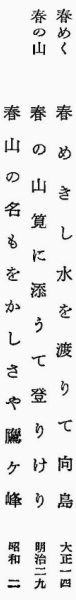

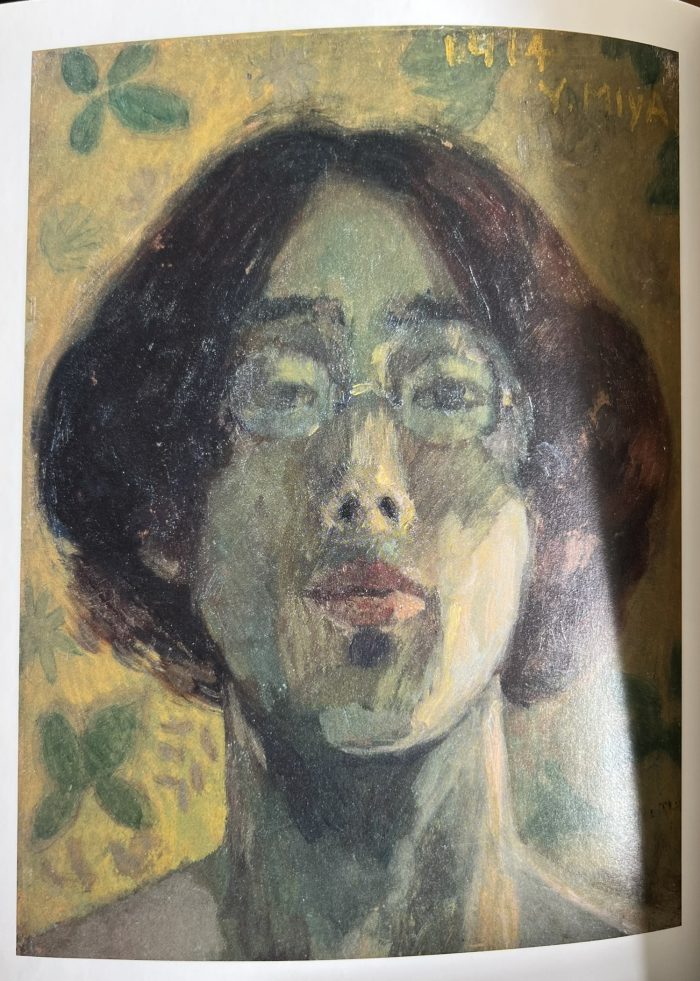

宮芳平画文集 「野の花として生くる。」が届いた。何の装いもなく野の花や自然なるもの、自分の生と絵への憧れ、美術教師としての喜び悩みをつづった画文集。ミレーになろうとし、ゴッホやセザンヌにも見えるような絵をひたすら描いた。美しい画集だ。(Yoshihei Miya: 1893-1971, age77) 2011:「路傍の聖者ー宮芳平展」

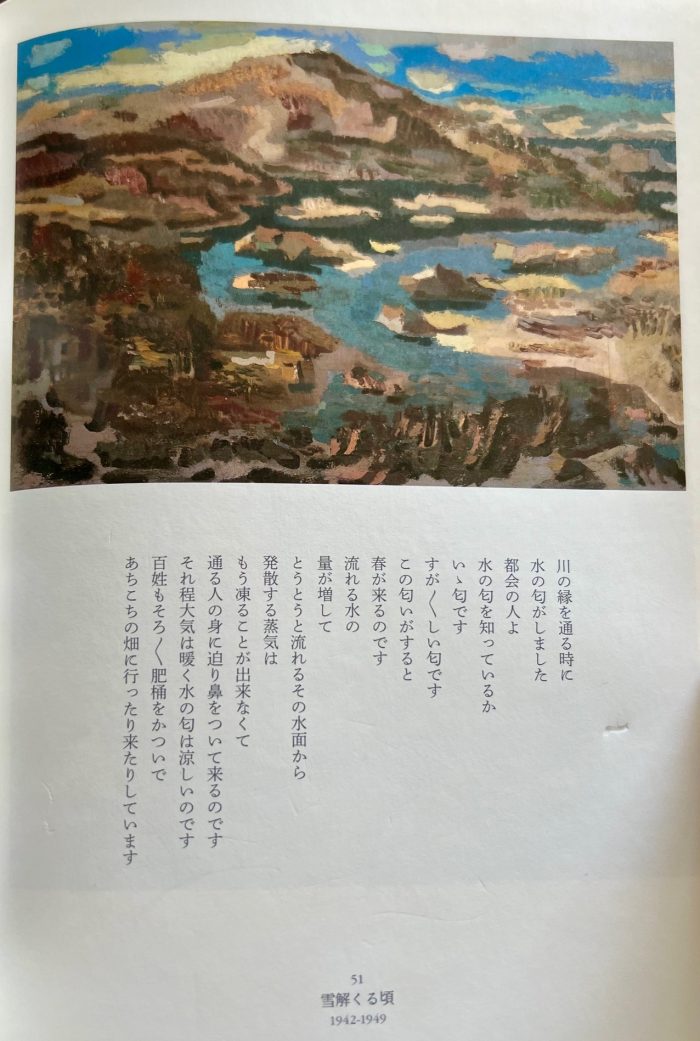

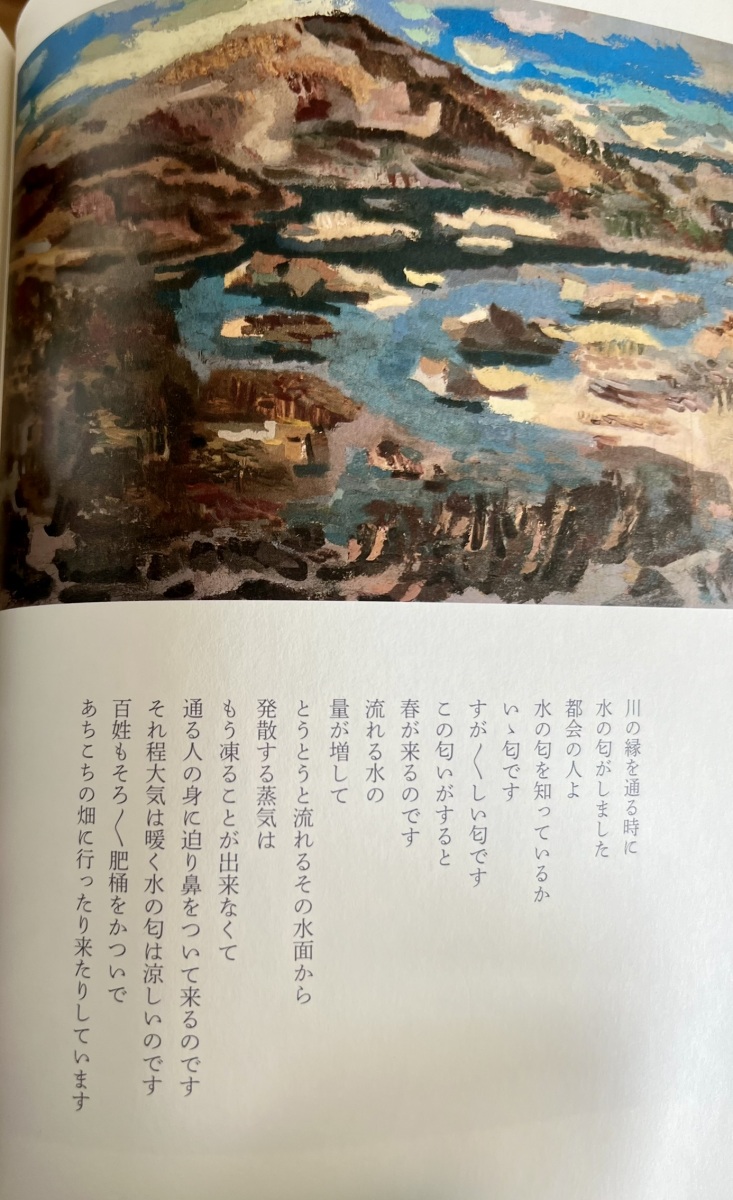

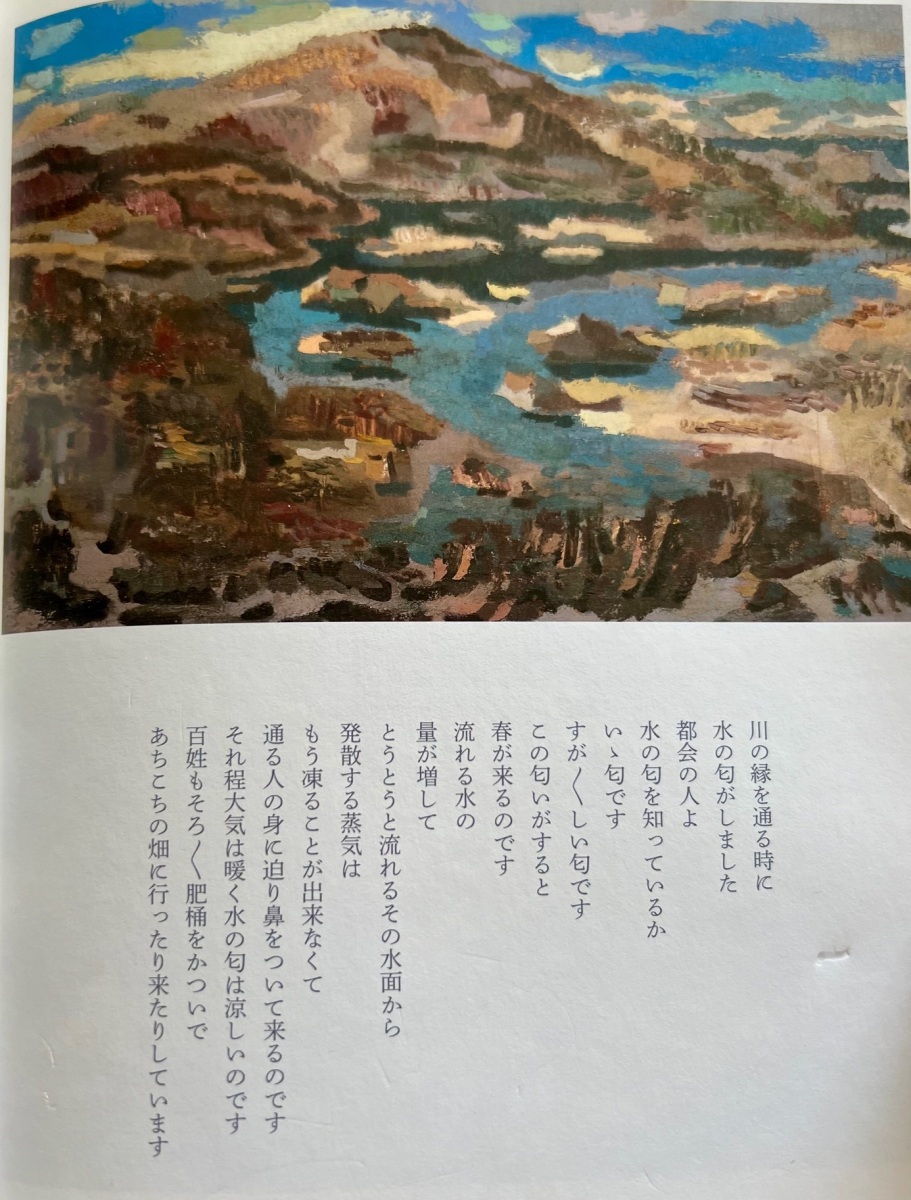

「川の縁を通る時に 水の匂がしました 都会の人よ 水の匂を知っているか いい匂です すがすがしい匂です この匂がすると 春が来るのです ・・・」「雪解くる頃」

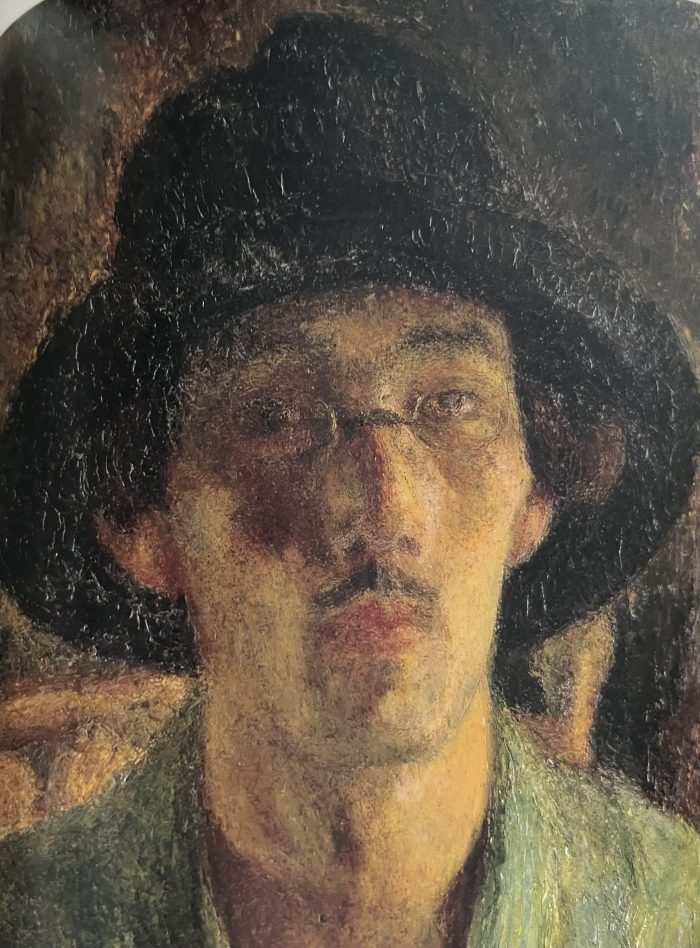

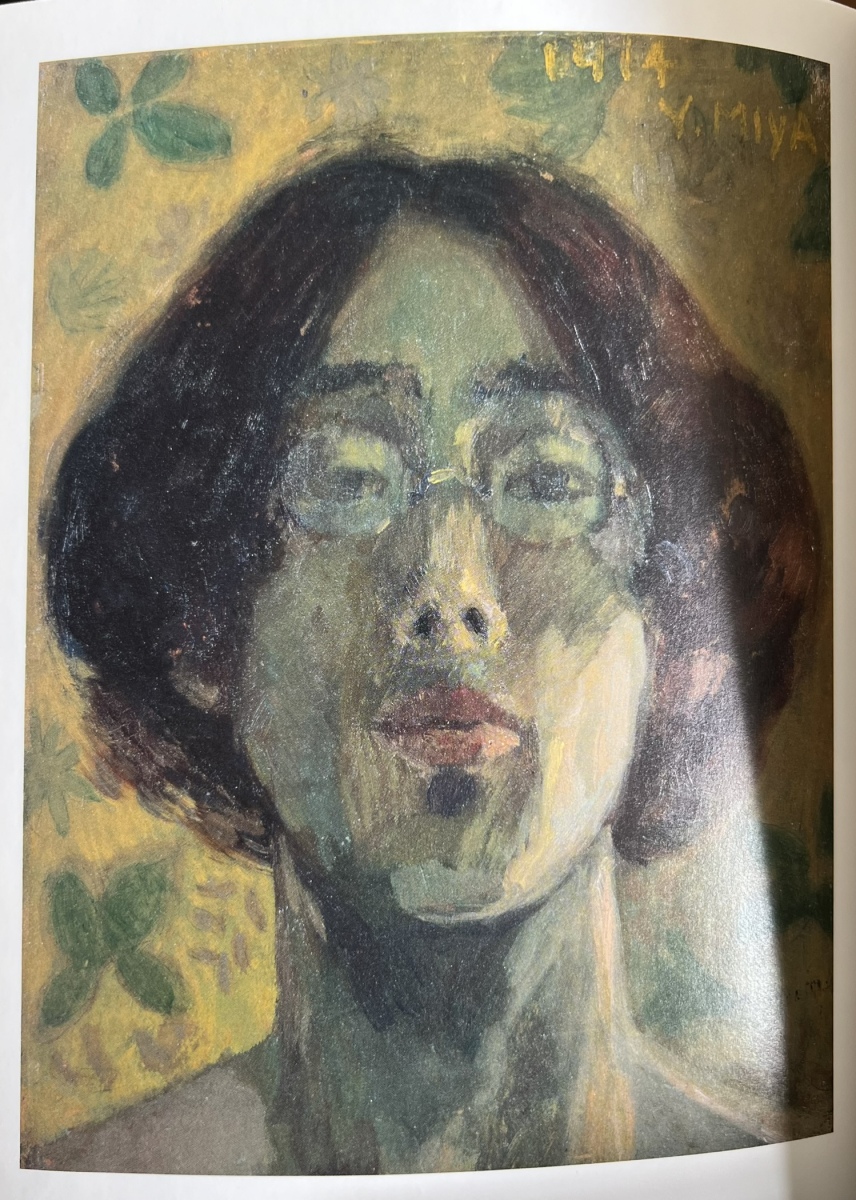

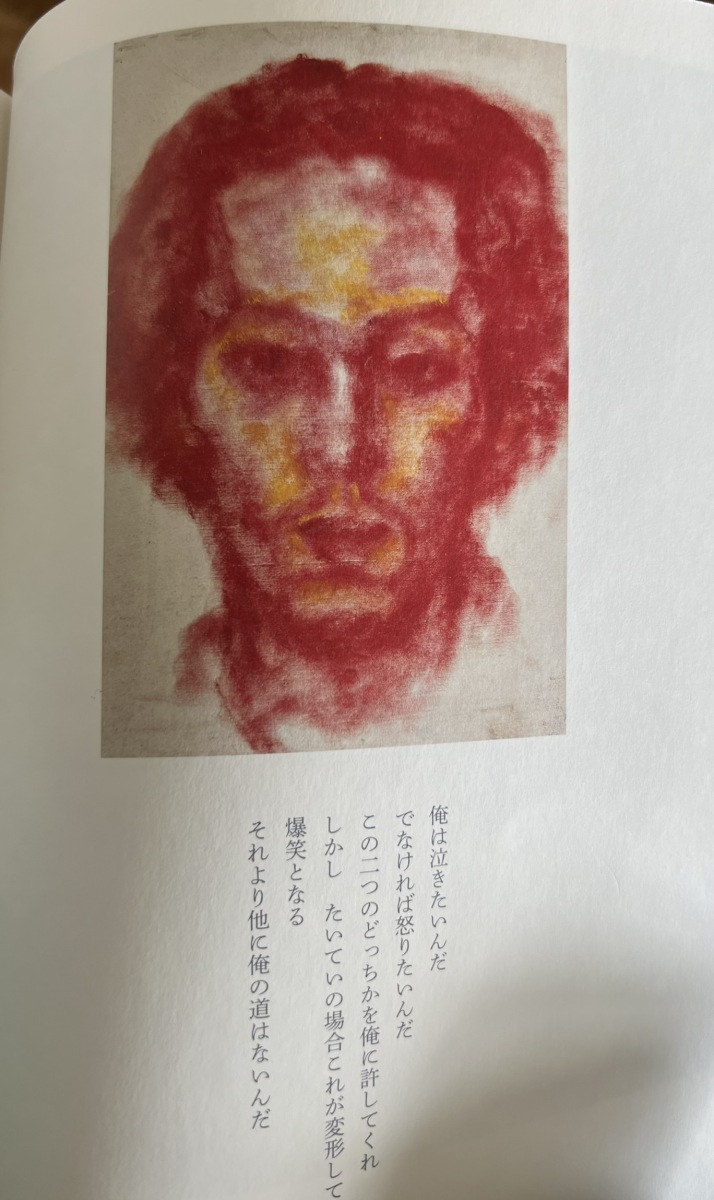

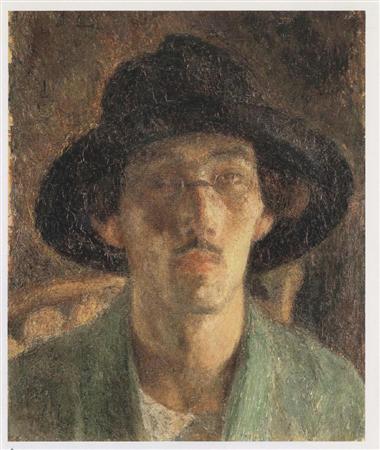

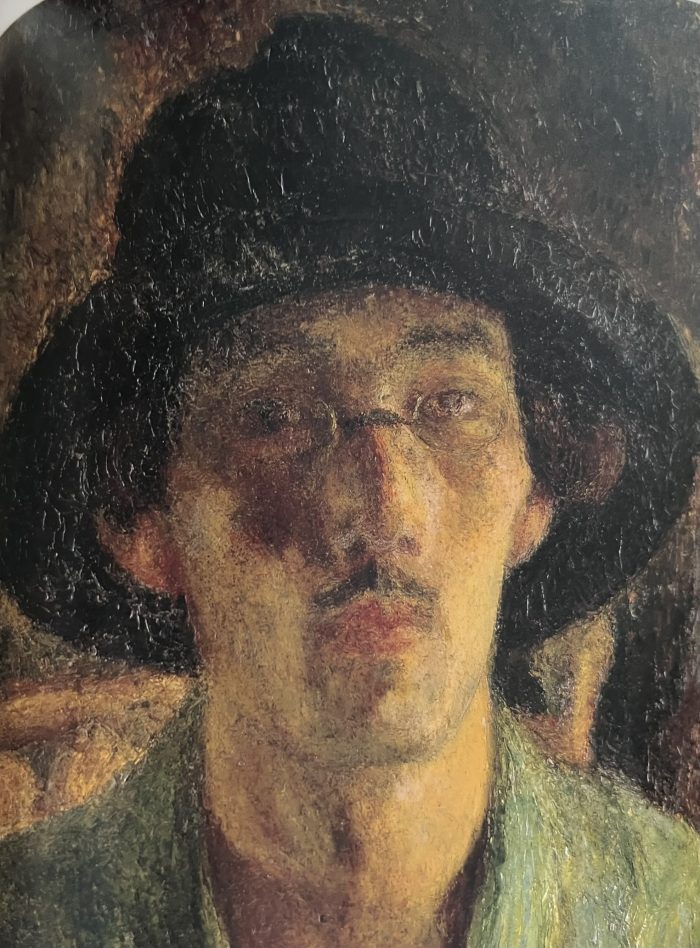

練馬美術館で見た「自画像」

「地面に落ちた草の種が、そこから芽を出し生え出るように、俺も自分が置かれた場所から芽を出し生え出る、そこがあまりいヽ地面で奈かったとしたところで、それが何としやう、芋の種は決してそこから動かない・・・」

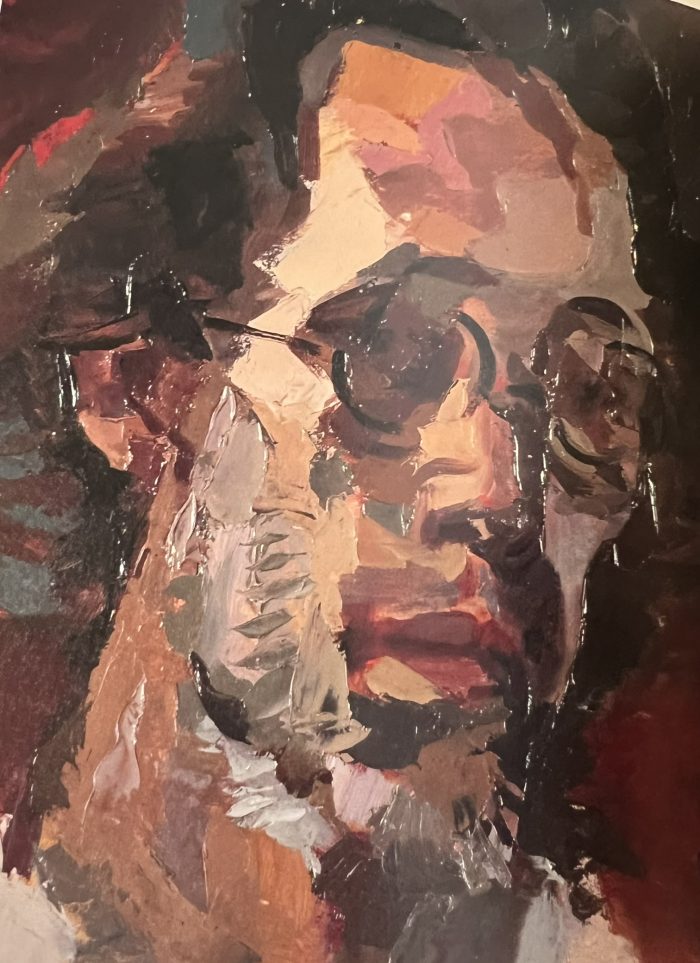

自画像

「路傍の聖者ー宮芳平展」2011