🖼Gallery of who lost their words

<これは、「しんぶん赤旗」電子版「【無言館】のうた」の記事からお借りしたページです。>

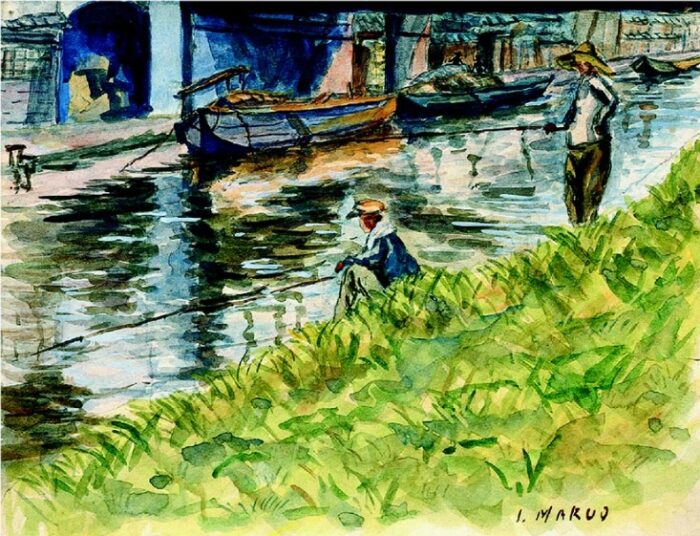

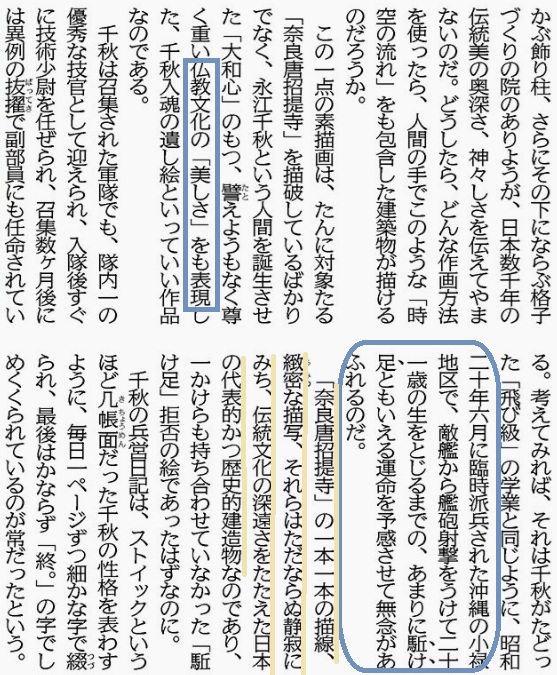

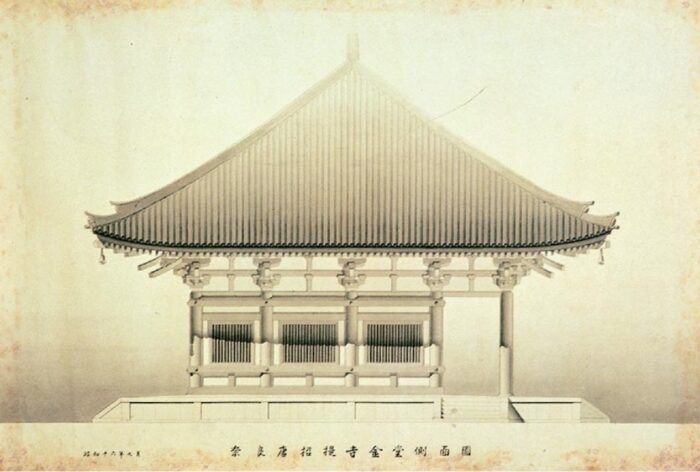

1. 「釣り人のいる風景」2025/10/26

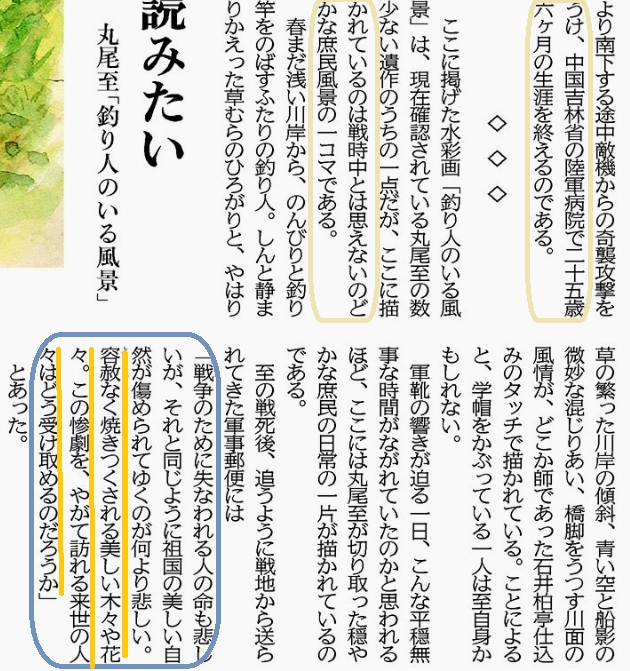

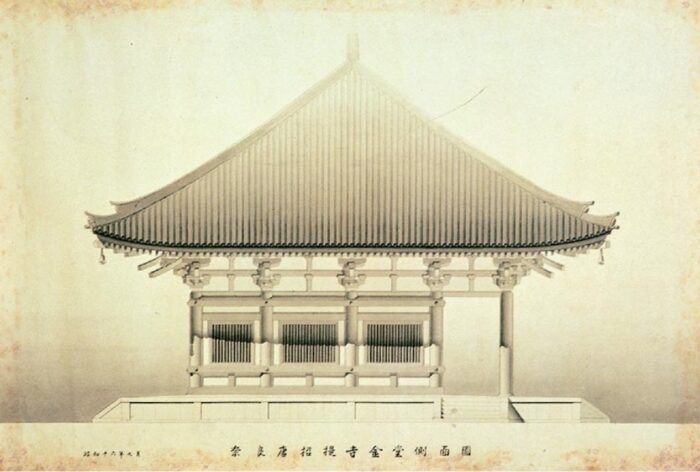

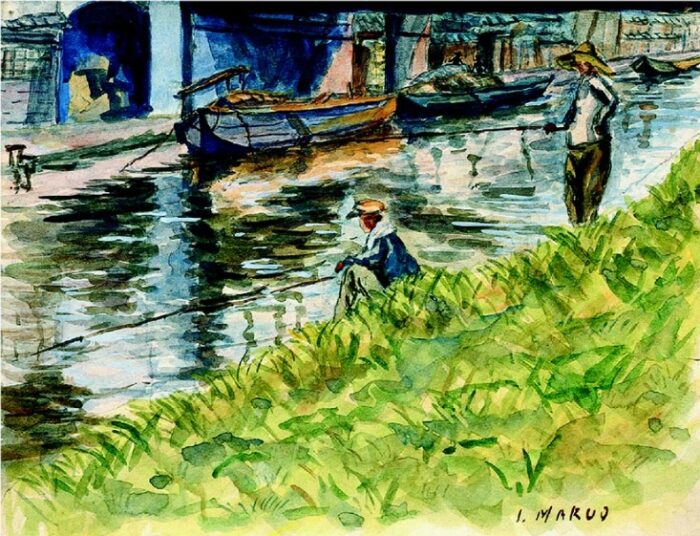

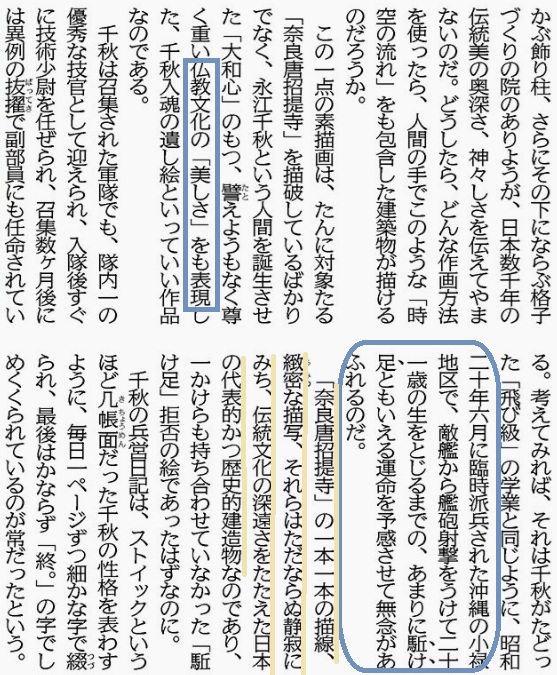

2. 「奈良唐招提寺」2025/12/7

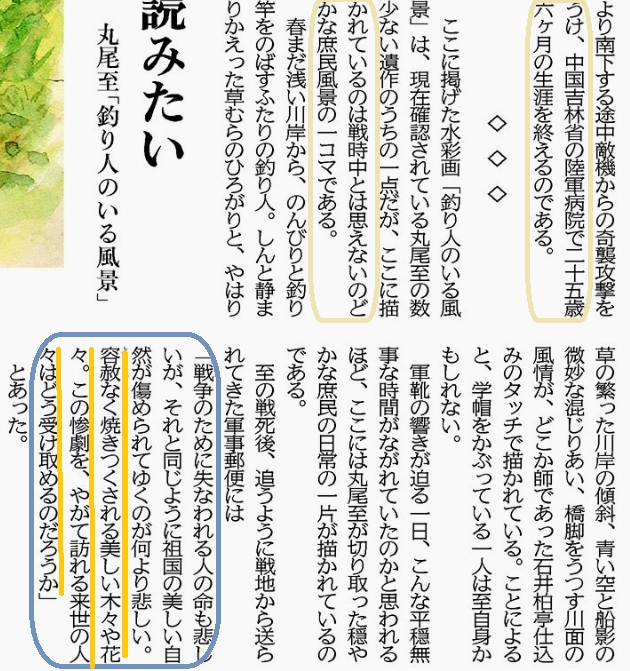

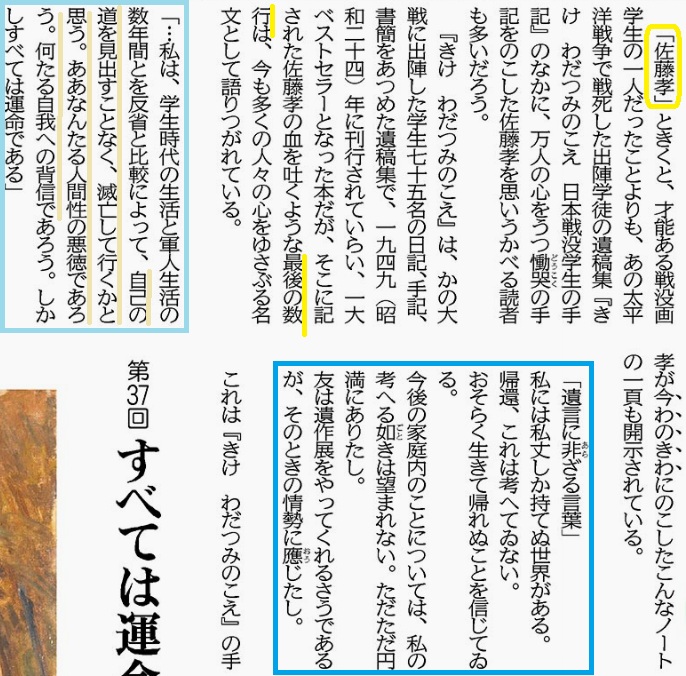

3.「すべては運命である」2025/12/21

<これは、「しんぶん赤旗」電子版「【無言館】のうた」の記事からお借りしたページです。>

1. 「釣り人のいる風景」2025/10/26

2. 「奈良唐招提寺」2025/12/7

3.「すべては運命である」2025/12/21

6月 10月 11月 秋の句 (俳句「定型句」教本) 12月

Haiku Poem, 2025 Jan.-May. ✿ 二十四節気(にじゅうしせっき)

<夏の季語> 夏の季語(きごさい時記) 夏(なつ)三夏 natu【子季語】

三夏、九夏、炎帝、朱夏

【解説】

立夏から立秋の前日までの約三ヶ月間の季節をいう。気象学では夏至から秋分まで。四季の中で最も暑く日差しが強いのが特徴。三夏とは爽やかな暑さの初夏、梅雨どきの蒸し暑さの仲夏、炎暑の晩夏をいう。九夏は夏九十日間のことをいう。

初夏の季語 自然や天候

青葉 新緑 若葉 風薫る 麦秋 早苗 夏燕 蝸牛(かたつむり)夏蝶(なつちょう)青蛙(あおがえる) 風物詩 田植え 初鰹 衣替え 麦飯 時候 立夏 小満 梅雨入り

立夏(りっか) 4月節 5月5日頃

小満(しょうまん) 4月中 5月21日頃

芒種(ぼうしゅ) 5月節 6月6日頃

夏至(げし) 5月中 6月21日頃

小暑(しょうしょ) 6月節 7月7日頃

大暑(たいしょ) 6月中 7月23日頃

秋 立秋(りっしゅう) 7月節 8月8日頃

処暑(しょしょ) 7月中 8月23日頃

白露(はくろ) 8月節 9月8日頃

秋分(しゅうぶん) 8月中 9月23日頃

★暗がりを抜けくる小川半夏生 加藤 憲曠 ★半夏生北は漁火あかりして 千 田 一路 ★木の 揺れが魚に移れり半夏生 大木 あまり ★猪牙 繫ぐ大川端や半夏生 福神 規子 ★ 父の声すこし嗄れたる半夏生 三吉 みどり 角川書店. 俳句歳時記 第五版 夏 Kindle 版.

◆六月や峯に雲置くあらし山 芭 蕉 ◆ 戸口 から青水無月の月夜かな 一 茶 ◆みな byづきの酢の香ながるゝ厨かな 飴 山 實 ◆みな づきの笹刈る人に出あひけり 小林 篤 子 ◆ 水無月の古墳に拾ふ白き貝 天野 さら ◆はじめて の道も青水無月の奈良 皆吉 爽雨.

<柿、林檎、棗、稲刈り、芋煮会、夜なべ、菊人形、木犀、芙蓉>

柿干してけふの独り居雲もなし

水原秋櫻子 完璧なあをぞら柿を干し終へて

佐藤郁良 吊し柿山窪の日は翳りがち

松村昌弘 山国や星のなかなる吊し柿

木内彰志 半日の陽を大切に吊し柿

甲斐遊糸 甘干に軒も余さず詩仙堂

松瀬青々 軍鶏籠を日向にうつし柿簾

世の中は稲刈る頃か草の庵 芭 蕉

稲刈れば小草に秋の日のあたる 蕪 村

立山に初雪降れり稲を刈る 前田普羅

稲刈のたけなはにして野はしづか 軽部烏頭子

稲刈つて飛鳥の道のさびしさよ

夜なべしにとんとんあがる二階かな

森川暁水 同じ櫛ばかりを作る夜なべかな

森田 峠 暗闇の先に海ある夜なべかな

伊沢 惠 飢ゑすこしありてはかどる夜なべかな

鷹羽狩行 さびしくて夜なべはかどりをりにけり

山田弘子 夜業人に調帯たわたわたわたわす

阿波野青畝 最終の校正といふ夜業かな

菊人形たましひのなき匂かな

渡辺水巴 菊人形小町世にふる眺めして

百合山羽公 菊人形足元に灯を賜りし

森川光郎 菊人形胸もと花のやや混みて

福永耕二 菊人形武士の匂ふはあはれなり

鈴木鷹夫 菊人形恥ぢらふ袖のまだ蕾

沢田早苗 落城の姫に菊師のかしづけり

芋煮会寺の大鍋借りて来ぬ

細谷鳩舎 初めより傾く鍋や芋煮会

森田 峠 芋煮会風にさからふかまど口

青柳志解樹 蔵王より日照雨走れり芋煮会

荏原京子 蔵王嶺の晴れて始まる芋煮会

高橋悦男 芋煮会誰も山河の晴を言ひ

大畑善昭 月山を指呼に車座芋煮会

木犀をみごもるまでに深く吸ふ

文挾夫佐恵 木犀の匂の中ですれ違ふ

後藤比奈夫 木犀やしづかに昼夜入れかはる

木犀の香や外燈の圏外に

鈴木蚊都夫 おのが香にむせび木犀花こぼす

崎武義 匂はねばもう木犀を忘れたる

金田咲子 木犀や同棲二年目の畳

柳克弘 金木犀風の行手に石の塀

沢木欣一 この路地の金木犀も了りけり

道のべの木槿は馬にくはれけり 芭 蕉

掃きながら木槿に人のかくれけり 波多野爽波

木槿垣とぼしき花となりゆくも 島谷征良

墓地越しに街裏見ゆる花木槿 富田木歩

老後とは死ぬまでの日々花木槿 草間時彦

一日のまた夕暮や花木槿 山西雅子

町中や雨やんでゐる白木槿

芙蓉さく今朝一天に雲もなし 紫 暁

反橋の小さく見ゆる芙蓉かな 夏目漱石

物かげに芙蓉は花をしまひたる 高浜虚子

美しき芙蓉の虫を爪はじき 後藤夜半

おもかげのうするゝ芙蓉ひらきけり

芙蓉咲く風の行方の観世音 桂 樟蹊子

箸つかふやすらぎ雨の芙蓉かな 大木あまり

朝な梳く母の切髪花芙蓉 杉田久女

やや水のやさしさもどる花芙蓉 能村登四郎

白芙蓉朝も夕も同じ空 阿部みどり女

白芙蓉暁けの明星らん〳〵と 川端茅舎

里古りて柿の木持たぬ家もなし 芭 蕉

別るるや柿喰ひながら坂の上 惟 然

寂しさの嵯峨より出たる熟柿かな 支 考

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 正岡子規

よろ〳〵と棹がのぼりて柿挟む 高浜虚子

星空へ店より林檎あふれをり 橋本多佳子

空は太初の青さ妻より林檎うく 中村草田男

刃を入るる隙なく林檎紅潮す 野澤節子

母が割るかすかながらも林檎の音 飯田龍太

岩木嶺やどこに立ちても林檎の香 加藤憲曠

もぐときの林檎の重さ指先に 稲畑汀子

林檎もぎ空にさざなみ立たせけり 村上喜代子

林檎一つ投げ合ひ明日別るるか 能村研三

制服に林檎を磨き飽かぬかな 林 桂

父と呼びたき番人が棲む林檎園 寺山修司

ふるさとや昨日は棗ふところに 長谷川双魚

朝風の棗はひかるばかりなり 川島彷徨子

なつめの実青空のまま忘れらる 友岡子郷

🌸6月

| ◆ 綿菓子のような雲浮き梅雨明けり ◆ 風そよぐ庭に揺れるや雀草(カタバミの別名) ◆ 山の端の叢分けてすずめ草(玉鬘、撫子) |

🌤10月

| ◆ 杖を友に歩く舗道に秋桜 ◆ 海沿いの舗道にコスモス群れて咲き ◆ 並び咲くコスモス追いつ散歩かな |

9/28 三崎にて

| ◆ 二十余の階の上あかね雲 ⇒ 二十余の階の上鰯雲(湘舎先生) ◆ 階段の道にブーゲンビレア燃ゆ |

🌾稲穂揺れる故郷を思って

| 10/19 remembering my days there 70 years ago ◆ びうびうと黄金の稲穂揺れるなり ◆ 七迫の山裾黄金に染まりけり ◆ 故郷の長き秋の日懐かしき |

| ◆ 青空にコスモス高く咲きおりぬ (幼稚っぽい?) ◆ 海見ゆる舗道や菊の百花園 |

🍂

| ◆ 秋なればやや熱き湯の心地良き 11/5 Komorebi ◆ 山肌に色づき初めし木々ゆかし ◆ やわらかき秋の陽浴びて黄菊かな 11/8(Sat) |

| ◆ 山うるし葛の林や秋日和 ◆ 秋の日やKazuo Ishiguro音読で ◆ 老健の部屋にひとりの秋の暮れ🍂 ◆ 行く秋や今日はたれと話そうか |

🍂11/23

| ◆ 秋日和今日はどこまで歩こうか ◆ 黄と白の小菊微笑む窓辺かな |

| ◆ 海沿いの並木に銀杏見に行かん ◆ 海沿いの銀杏並木に夕日落ち ◆ 街はずれ夕日に赤きイチイ杉 (メタセコイア) |

Description

A young woman from a poor village in China, Xiajia has come to England via a black-market agency to be a surrogate mother for a wealthy Chinese couple, living with them so they can supervise her pregnancy. Since the wife, Mrs Guo, is barren, Xiajia will be the child’s genetic mother. The film opens with Xiajia at her mid-pregnancy screening. Where for most mothers this is a wondrous moment, for Xiajia it is a reminder of her isolation. She in a foreign country, without friends or family, and even the child is not hers to keep. In her isolation, Xiajia has a burning desire to be seen. She looks to Mr Huang, the father of her child, reading into his small kindnesses. But as their relationship grows, she begins to fall into conflict with his wife. Mr Huang refuses to protect Xiajia, and hated by Mrs Guo, she is forced to flee. Pregnant and destitute, Xiajia thinks all is lost. But in this moment of desparation, she is met by God in a profound spiritual encounter. Here, she understands that she and her child are seen by God – and that is all they need.

Biblical Connection

Genesis 16 and 21. Most readers view the story of Hagar and Ishmael through the eyes of Abraham. OUR CHILD aims to reinterpret these passages with Hagar as the protagonist, placing the stories of Abraham and Sarah in the background. Hagar’s story is deeply unsettling. She is powerless; a slave, entirely under Sarai’s authority. Sarai gives Hagar to Abram so that they may have a child – and Hagar has no say. Xiajia’s story parallels this dynamic. Whilst she is able to choose to become a surrogate mother, she is powerless in other senses, economically destitute and completely isolated. The central story of OUR CHILD revolves primarily around Gen 16. Here we see Hagar “look[ing] with contempt on her mistress”. We can imagine that Hagar, as the future mother of Abram’s child, believes that she is at long last seen. Similarly, Xiajia looks to the child’s father in a desparate desire for recognition. But this rebellion causes Sarai to deal harshly with Hagar, and she flees to the wilderness where she learns that it was never Abram’s recognition which mattered. Instead, God sees her; and it is in God alone that she can be truly understood.

Our Child

Winner of The Pitch 2024, Our Child follows the story of Xia Jia, a surrogate mother from mainland China, brought to Hong Kong to carry a baby for a wealthy couple. Anatole wrote and directed the film in Hong Kong in 2024, with Reel Issues Films producer Luke Walton and Jackie Sheppard of Footprint Films, and production services provided by Hong Kong production company, Pissbaby.

What is Our Child about?

A young woman from a poor village in China, Xia Jia, arrives in Hong Kong to be a surrogate mother for a wealthy Chinese couple, living with them so they can supervise her pregnancy. It is an isolating experience, made harder by the harsh treatment of the wife towards Xia Jia, driven by bitterness and jealousy.

What is it based on?

Our Child is based on Genesis 16 and 21, the story of Hagar and Ishmael, uniquely telling the story from Hagar’s perspective, with Abraham and Sarah in the background.

Where can I watch it?

Our Child is currently in post-production as of summer 2024

1月 2月 3月 「翼」 「床」 「西日」 「端居」 4月 「筆」 5月 「花火」 「芙蓉」 (俳句「定型句」教本)

Haiku Poem, 2024 Jul.(Jun)-Dec.

<冬の季語> 冬の季語(きごさい時記)三冬(冬全体にわたる季語)

【時候】

凍る 寒し 冴ゆ 霜夜 冬 冬暖 冬の朝 冬の暮 冬の夜 【天文】オリオン 寒昴 北颪 北風 霜 冬霞 冬銀河 冬の雲 冬の空 冬の月 冬の虹 冬の星 【地理】凍土 枯野 冬景色 冬野 冬の海 山眠る

<春の季語>

桜🌸

若桜、姥桜、千本桜、嶺桜、庭桜、一重桜、御所桜、楊貴妃桜、左近の桜、深山桜、里桜、緋桜、上溝桜、南殿、大島桜、染井吉野、桜月夜、桜の園、桜山

【関連季語】 花、山桜、初桜

【例句】

さまざまの事思ひ出すさくらかな 芭蕉「笈の小文」

命二つの中に生きたる桜哉 芭蕉「甲子吟行」

花に遠く桜に近しよしの川 蕪村「蕪村句集」

桜咲きさくら散りつつ我老いぬ 闌更「半化坊発句集」

観音の大悲の桜咲きにけり 正岡子規「子規句集」

風に落つ楊貴妃桜房のまま 杉田久女「久女句集」

夜桜やうら若き月本郷に 石田波郷「鶴の眼」

さくら咲きあふれて海へ雄物川 森澄雄「浮鷗」

天地をわが宿にして桜かな 長谷川櫂「松島」

大釜に飯炊きあがる桜かな 高田正子「花実」

🌿🌿🌿🌿

春

青春、芳春、陽春、東帝、青帝

【解説】

四季の一つで、立春(二月四日頃))から立夏(五月六日頃)の前日までの期間をいう。動植物の生育が活発になる季節で、春という言葉には、もののときめく明るいひびきがある。

旧暦では一月、二月、三月が春。三春(初春、仲春、晩春)をまとめた九十日間を九春とよぶ。

【例句】

山寺の春や仏に水仙花 也有「蘿葉集」

先ゆくも帰るも我もはるの人 白雄「白雄句集」

日くれたり三井寺下る春の人 暁台「暁台句集」

田楽に土焦したり春の庭 闌更「半化坊発句集」

春を見に浅草川をわたるなり 成美「成美家集」

この春を鏡見ることもなかりけり 正岡子規「子規句集」

腸に春滴るや粥の味 夏目漱石「漱石全集」

少年や六十年後の春の如し 永田耕衣「闌位」

掌にありて遠くはるかに春の貝 加藤楸邨「まぼろしの鹿」

雪の峰しづかに春ののぼりゆく 飯田龍太「童眸」

バスを待ち大路の春をうたがはず 石田波郷「鶴の眼」

🍃🍃🍃🍃🍃

花(はな)晩春

【子季語】

花房、花の輪、花片、花盛り、花の錦、徒花、花の陰、花影、花の奥、花の雲、花明り、花の姿、花の香、花の名残、花を惜しむ、花朧、花月夜、花の露、花の山、花の庭、花の門、花便り、春の花、春花、花笠、花の粧

【関連季語】

桜、初花、花曇、花見、落花、残花、余花

【解説】

花といえば桜。しかし、花と桜は同じ言葉ではない。🌸桜といえば植物であることに重きがおかれるが、

🌸🌸花といえば心に映るその華やかな姿に重心が移る。いわば肉眼で見たのが桜、心の目に映るのが花である。

【文学での言及】

あしひきの山さへ光り咲く花の散りぬるごとき我がおおきみかも 大伴家持『万葉集』

ひさかたの 光のどけき 春の日に 静心なく 花の散るらむ 紀友則『古今集』

年経れば よはひは老いぬしかはあれど花をし見れば 物思ひもなし 藤原良房『古今集』

花の色はうつりにけりないたづらに我が身世にふるながめせしまに 小野小町『古今集』

願はくは花の下にて春死なんそのきさらぎの望月のころ 西行『続古今集』

【例句】

これはこれはとばかり花の吉野山 貞室「一本草」

なほ見たし花に明け行く神の顔 芭蕉「笈の小文」

花の雲鐘は上野か浅草か 芭蕉「続虚栗」

一昨日はあの山越えつ花盛り 去来「花摘」

🌸花に暮れて我家遠き野道かな 蕪村「蕪村句集」

花ちるやおもたき笈のうしろより 蕪村「蕪村句集」

花を見し面を闇に打たせけり 前田普羅「普羅句集」

雀来て障子にうごく花の影 夏目漱石「漱石全集」

風呂汲みも昼寝も一人花の雨 杉田久女「杉田久女句集」

花万朶をみなごもこゑひそめをり 森澄雄「白小」

🌸雪山のどこも動かず花にほふ 飯田龍太「麓の人」

花の上に浮ぶや花の吉野山 長谷川櫂「松島」

花の風護摩の焔を吹きあふぐ 高田正子「花実」

デイケアへの冬の道、よ~く見るとかすかな季節の移り変わりが、、、。

| ◆ ヤマボウシ赤く ◆ 寒明や山の斜面に陽射し見ゆ |

時折、ハイムの海沿いの道を車椅子で散歩し中庭で歩行訓練をしてみた。

| ◆ 海沿いの花壇春めくスミレ草 ◆ ◎海の青映えて揺れ(お)をり菜花かな <いい句です。> ◆ 春寒し海鵜と遊ぶ子らの声 |

| ◆ (病む部屋)病室にかそけき香り(サクラソウ)桜草 ◆ 海鵜二羽青い水面を渡りゆく ◆ 菜の花も咲くや如月平潟の海 |

週2回通所のリハビリ施設「こもれび・デイケア」は円海山の麓に位置します。

| ◆ 坂歩行振り返り見る薄紅梅 ◆ 汗し歩む我にやさしき梅白し |

2/27 少ない所得税だけど、長年の習慣で確定申告をしました。

| ◆ 冬寒や年ごとに減る還付額 ◆ 〇マイナンバーカードで確定申告す <いいですね。> ! ◆ 厄介な申告終えて春が行く |

| ◆ VanceにNo! (冬)怒りのVTスキー場 ◆ 人々の怒りで雪も溶けるらし |

3/8 先生に”「翼」を使って春季の俳句を詠みなさいという問題”ときいて、すぐやってみる軽率な私。

| ◆ 東風に翼広げて鳥帰る (NHKの映像を見て) ◆ 翼折り頭を垂れて春待ちぬ (老いゆく身と向き合いつつ春を待つ) ◆ ◎卒業の孫よ翼は無限大 (希望を胸に就職戦線に挑んでいる孫・・・) 孫の句、素晴らしい |

3/15 先生に”「末」を使って春季の俳句を詠みなさいという問題”ときいて、懲りずにまたすぐやってみる軽率な私。

| ◆ ◎<入選>年度末の工事現場に黄砂降る←降る黄砂 ※二句を頂きました ◆ 三月の工事現場はつちぐもり ※(”三月”で「年度末」と置き換えができますか?) ◆ ◎三月は小説巻末先に読み ◆ ゆく末を明日に託して春を待つ |

「床」の入った春季雑詠

| ◆ 雪解けの川床覗く猫柳 ◆ 川床に春の風吹き辛夷咲く ◆ 苗床に種まく父を追いしかな ◆ 父の手の芋の種撒く土の床 ◆ 終の床はいと答えて父逝けり ◆ <苗代> ◆ 遠い日の温(ぬる)き苗代青い空 ⇒(先生)遠き日の温き苗代青き空・・苗代もOK ◆ 苗代の滑りの記憶青い空(出さず) |

3/25「西日」の入った句

| ◆ 道端の菫西日に背を伸ばし ◆ ◎西日浴び帰る釣船影長し (〇です。) |

「端居」の入った句

| ◆ 端居して想ふは故郷の山桜 ◆ 端居してロバートフロスト原語読み⇒(改)端居してフロスト「牧場(まきば)」原詩読む |

◆「筆」

先生の課題で、その課題が春の季語か夏の季語かもわからないという、かなり絶望的レベルだ。でも、課題が来るだけしあわせ。。

| ◆ 冬越して山里明るみ筆竜胆 ◆ ブログ記事今日の挿絵は土筆んぼ |

◆◆

「花火」「芙蓉」

| ◆ 遠き日の 記憶に光る 宵花火 |

🌸 有名な花火の俳句

🎆 松尾芭蕉(まつお ばしょう)

大江や けふは我が世の 花火かな

(意味:大川(隅田川)の賑わいを見て、今日の花火は自分が主人公のようだ。)

🎆 小林一茶(こばやし いっさ)

花火して また夜空へと 消えにけり

(意味:打ち上げられた花火が消えて、また夜空に戻る様子を詠んでいる。)

🎆 正岡子規(まさおか しき)

花火上がる 夜のしじまに 音ひびき

(意味:夜の静けさの中に花火の音が響きわたる。)

◆◆

★被団協 ◆韓江さん (追加) Daron Acemoglu

被団協の受賞は誠に喜ばしく感激しました。昨日のTVでは被団協代表委員・田中煕巳さんの、”アメリカに配慮しすぎた世界および日本政府の原子力政策”に対する歯に衣着せぬ論評が光っていました。Live interviewで田中さんがはっきり言い過ぎるので、interviwerが困っていました。

ノーベル賞ではもう一人、文学賞の韓国人作家漢江さんの受賞に感激しました。私は韓国出身のオペラ歌手の大活躍、ピアニストSeong-Jin Choの演奏が最も好きで、ポップGroupBTSの大ファンでもあります!韓国の文化は興味深いです。(note to Dr.O)

★被団協

anouncement: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2024 to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the Peace Prize for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again.

もう一つ、フリドネス氏が取材に強調した点があった。「アルフレッド・ノーベルのビジョンの核心は『個々人』が変化をもたらすことができる、というものです」 目の前に大きな困難があっても、一人ひとりの力によって、世界をより良い方向へと形作ることができる。広島と長崎への原爆投下後、過去80年近く戦争で核兵器が使われなかったことも、被爆者一人ひとりの尽力があったからだ――。 「被爆者たちは間違いなく、過去にも現在にも、変化をもたらしてきた。そしていまでも、それを続けているのです」

近年のノーベル平和賞を振り返ると、最新の世界情勢を色濃く反映する傾向にあった。では被団協が時代に沿わないかというと、そうではない。フリドネス氏は、核兵器を使わない、使わせないという「強固な世界的規範」が揺らぎつつあるからいまだからこそ、被爆者の声が重要だと説く。 「この授賞は、何十年も声を上げ、自らの体験を語ってきた人びと、時の経過とともに亡くなったすべての人びとに対する評価です。そして、今日まで、彼らが活動を続けてきたことに対する評価でもあります」 とはいえ、世界の安全保障環境は厳しい。核兵器廃絶に向けた道のりは長く、険しい。日本も米国の「核の傘」に守られている。

核兵器の全廃は非現実的だ――。そんな声にどう反論するか。フリドネス氏は即答した。「核兵器に安全保障を依存する世界でも文明が生き残ることができると考える方が、よほど非現実的ですよ」と。(朝日新聞10/12)

ノーベル平和賞の受賞が決定した日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)代表委員の田中熙巳(てるみ)さん(92)に12日、石破茂首相から電話で祝意が伝えられた。米国との核共有や非核三原則の見直しの検討に言及したことのある石破首相に対し、田中さんは「(核兵器廃絶の)先頭に立って欲しい」と訴えた。

田中さんは12日正午すぎに、埼玉県の自宅前で石破首相からの電話を受けた。首相は冒頭、「おめでとうございます」と語りかけ、小学生の時に被爆後の広島市の映像を視聴し「見るにたえなかった」と自らの体験を紹介した。これに対し田中さんは、石破首相が米国との「核共有」などを検討する必要性に言及してきたことに触れ、「核兵器は持ってもいけない、使ってもいけないと言い続けてきた。我々の言っていることとは反対のことになっていくのかと、ものすごく危惧しておりました」と懸念を伝えた。

<毎日新聞記事 10/12>首相が言及している米国の核兵器を共同運用する「核共有」について、田中さんは「私は怒り心頭。核の恐ろしさを知っているなら本当に考えなさいと言いたい。会って徹底的に議論してあなたは間違っていると説得したい」と語気を強めた。

10/20 被爆者の姿は、戦争の悲惨な経験を踏まえて平和を発信するという、戦後日本のあり方にもつながっています。 「海外が驚く被爆者の姿勢 日本被団協のノーベル賞が与えるインパクト」 asahi newspaper oct 19: full text

張本勲さん、「サンモニ」で被団協「ノーベル平和賞」受賞への思いを告白…「亡くなった先人たちにも聞かせてやりたかったです」。来年は被爆80年。被爆体験を語り継ぐことに「悲惨な姿、光景、人間、物。自分の目で見てるし体験しているからね、自分の人間が人間を滅ぼす絶対にあってはならないことを100年はおろか、千年先でも人間が生きている間は語り伝えてもらいたいわね」と願っていた。

◆韓江さん Han Kang (韓 江(朝鮮語: 한강) South Korean writer 新聞記事(朝日毎日mix) My Korean L Blog

👈翻訳だけど美しい文章なのがわかる。

すべての、白いものたちの (河出文庫)

Kindle 版ハン・ガン, 斎藤真理子

ハン・ガン作品、すでにたくさん訳されていて(そのこと自体もとても素晴らしい、訳者のみなさんに深く感謝!)、どれから読んだらいいかわからない…という方には、個人的には『すべての、白いものたちの』をお勧めしたいです。 詩のように淡く美しく、それでいて強く心をゆさぶる名作です。(岸本佐知子さんお祝いコメント)

(「東洋経済」歴史的トラウマを直視したハン・ガン氏の文学・・10/11)ハン・ガンさんは、世界の舞台で韓国文学の地位を高めた「K文学の旗手」でもある。幼少期の暴力のトラウマで肉食を拒否するようになった女性が徐々に死に近づく過程を描いた代表作「菜食主義者」が2016年、英国ブッカー賞インターナショナル部門を受賞し、韓国文学の新たなマイルストーンを築いた。

2023年は長編「別れを告げない」でフランスの4大文学賞であるメディチ賞を受賞した。済州4・3事件の悲劇を3人の女性の視点で描いた小説だ。

歴史の悲劇を視点に

韓国の現代史から題材を取り、そこから死と暴力の問題を直視し、これを詩的な文章に収めた作家と評価される。他にも光州民主化運動の痛みを込めた「少年が来る」をはじめ、「麗水の愛」「私の女の果実」「その冷たい手」「風が吹いて行く」などがある。

12/7 授賞式スピーチについての記事

「世界はどうしてこんなに暴力的で苦しいのか」「同時に、世界はどうしてこんなに美しいのか」――。今年のノーベル文学賞に決まった韓国の作家、ハン・ガンさん(54)が7日夕(日本時間8日未明)、ストックホルムで受賞記念講演を行い、自身を執筆に駆り立ててきた「動力」は「この二つの問いの間の緊張と内的な闘争」だったと語った。 Full TEXT(朝日新聞記事:日本語)

Why is the world so violent and painful?

And yet how can the world be this beautiful?

Where is love?

It is inside my thump-thumping beating chest.

What is love?

It is the gold thread connecting between our hearts.

Full TEXT(lecture note:English)

10/1ごろ面白いと見つけて面白いと思ってた記事

★(追加) Daron Acemoglu Turkish-American economist

ヨーク大学の恩師Alp先生が、「トルコ人でしかもヨーク大学の出身者だ!」とFBに書いてあったので注目した。

MIT economists Daron Acemoglu and Simon Johnson share Nobel Prize

経済発展や民主制の研究で世界的に知られるマサチューセッツ工科大学(MIT)のダロン・アセモグル教授(政治経済学)が朝日新聞の取材に応じた。日本の今後については、少子高齢化と激動する国際環境への対応が命運を分けると指摘し、「これまでの安定した統治にプラス面があったことは確かだ」と評価しつつ、課題面として「人々が社会の足元から変化を促そうとする動きが弱い」と指摘した。

アセモグル氏はトルコ生まれのアルメニア系で、経済理論の論文に加え一般向けの書籍も出版し、学界で最も注目されている経済学者の一人。共著に「国家はなぜ衰退するのか」がある。近著「自由の命運」では、自由を守るためには個人や企業の暴走を防ぐ「強い国家」と、国家権力の行き過ぎを抑える「強い社会」とが均衡しながら成長することが必要と訴えている。

A native of Turkey, Acemoglu received his BA in 1989 from the University of York, in England. He earned his master’s degree in 1990 and his PhD in 1992, both from the London School of Economics. He joined the MIT faculty in 1993 and has remained at the Institute ever since. Currently a professor in MIT’s Department of Economics, an affiliate at the MIT Sloan School of Management, and a core member of the Institute for Data, Systems, and Society, Acemoglu has authored or co-authored over 120 peer-reviewed papers and published four books. He has also advised over 60 PhD students at MIT.

7月 8月 9月 10月 (俳句「定型句」教本) 11月 12月

<夏の季語> 夏の季語(きごさい時記)

秋出水、盆波 秋され、秋めく、残暑、処暑、新涼、八月、初秋、文月、立秋、禾すなはち登る、寒蝉鳴く、鷹鳥を祭る、天地始めて粛す、涼風至る、白露降る

秋の雷、秋の初風、有明月、天の川、送りまぜ、御山洗、初嵐、二つ星、盆東風、盆の月

九月 葉月 仲秋 秋意 二百十日 秋の朝 秋の昼 秋夕焼 秋の夜 秋の朝 野 分 長き夜 葡 萄 秋の色 南 瓜 さやけし 赤蜻蛉 新 藁 銀 河 秋高し 夜 長 秋の雲 さんま 秋高し 秋 燕 高 潮 秋の潮 胡 桃 天高し 夜 長 秋の雲 天の川 水澄む 唐辛子 秋の潮 ひぐらし 銀 河 秋の野 秋めく 鳳仙花 秋の雲 花 野 山葡萄 虫の音 虫の音 バッハ モーツアルト 白粉花 萩 夕月夜 碇星〈カシオペア〉 草の穂 花 野 秋彼岸 秋の空 虫 野 分 秋 分 曼珠沙華 立 待 鰯 雲 薔薇

秋の海 秋サバ 太刀魚 サンマ イワシ 酒 秋あざみ 吾亦紅 露 粟 桃 梨 葡萄 木犀 鯖雲 芙蓉の実

6月;残り(1) 友人たちとロシア民謡(と証して歌われた歌曲)「道」の勉強。今も続くロシアの侵攻によるウクライナでの戦争。「道」は、ウクライナ東側に広がるヴォルゴグラートの戦場となった草原を歌った歌。

| ◆ 💮友と歌ふロシア語の”道”梅雨の午後 (6/26 サロン) 💮(湘舎先生”共鳴”句) ◆ 友と想うヴォルゴグラートの草原 ◆ 💮この夏も果てなき(ブーリャン)草原駆ける兵 💮(湘舎先生”共鳴”句) |

7月

| ◆ 外つ国の子に浴衣着せ夏祭 (7/14) ◆ 世変われどもすいかと駄菓子の夏祭 ◆ 💮お囃子を遠くに聞くや夏祭 💮(湘舎先生”共鳴”句) |

◆ 夏の夜や満月の影海に映え

| ◆ 遅咲きの向日葵も頭たれ夏はゆく (9/4) ◆ 💮秋近しケヤキの下葉色づきぬ 💮(湘舎先生”共鳴”句) ◆ 名も知らぬ鳥も渡りてゆく季節 |

★9/14-21

| ◆ 紅色のぼんぼり散らす千日紅 (9/14) ◆ 💮非熟練移民労働者にも秋 (暑くて苦しい夏も過ぎゆく) 💮(湘舎先生”共鳴”句) ◆ 遠足の幼稚園バス動物園 (9/21 金沢動物園にきれいな色の幼稚園バスが続々と) |

9/25

| ◆ 三月ぶり庭を歩けば秋の風 久方に庭を歩けば秋の風 (湘舎先生) ◆ 背中押す秋風涼しリハ歩行 |

| ◆ 快晴の工事現場や赤とんぼ (10/2) ◆ 秋空やいつもより遠くまで歩き (10/11) いつもより遠くへ歩く秋の空 (湘舎先生) |

| ◆ わびしげに海辺の岩影吾亦紅 (11/8) |

11/10 夫傘寿のお祝いの会// インターコンチネンタルホテルにて

| ◆ 秋の午後港眼下の祝い膳 ◆ 久しぶり山下公園銀杏並木 (病気後の外出も久しぶり) いつの間にか公園銀杏黄葉(momiji)して (湘舎先生) ◆ 午睡する子らといて秋惜しむ (お出かけ・介護疲れか、実家で午睡する子供たち・・) |

11/17 11月なのに陽ざし暖か、室温27℃

| ◆ 海眺む部屋に風(秋)呼ぶ小菊かな (湘舎先生) ◆ ベランダに名残の向日葵日日草 ★ここまで湘舎先生へ報告 |

★11/20

| ◆ 秋の午後楽しや友と旅話 ◆ 友ありて旅の話や秋の午後 |

★11/22

| ◆ 秋深し友より長き便りあり ◆ 稜線の上にぽっかり秋の雲 |

★12月 12/17 At Komorebi SS

| ◆ 「こもれび」の中庭今年もクリスマス ◆ ひとりして眺めし窓の冬木立 ◆ 冬晴れや雑木林に白い雲 ◆ 個室にて窓を見やれば冬雑木 ◆ 豊穣のブルックナー聴く冬の朝 |

私の人生に中で出会ったもっとも面白い魅力的な人のひとり、ミルカ・モラさん。その人が私のことを書いてくれた本が手元に戻ってきた。オーストラリア、メルボルン、パリ、ユダヤ人、画家・artistを思う時いつも彼女を思い出した。kumikoも「ミルカさんに会って愉快だった」という。

Mirka Madeleine Mora (née Zelik) (18 March 1928 – 27 August 2018(aged 90)) was a French-born Australian visual artist and cultural figure who contributed significantly to the development of Australian contemporary art. Her media included drawing, painting, sculpture and mosaic.

「フリンダース駅の横にあるMirkaのモザイクの壁画」・・・以前は駅の構内にあったけど・・・

City of Melbourne/@cityofmelbourne

Vale Mirka Mora, a true Melburnian. If you’re one of the one million people walking past Flinders Street station today, please keep a look out for the glorious mural Mirka painted there in 1986.

4月 5月 6月 (1/9「Haiku集 2014-2024」 ) (2/6 Nakano先生「共鳴句」) (俳句「定型句」教本)

<春の季語> 春の山 春の風 春眠 春の夢 春愁 山 椿 藪椿 白椿 紅椿 八重椿 玉椿 花椿 椿 林 落椿 花盛り 花明り 花影 花朧 花の雨 花の山 花の昼 花

<夏の季語> 夏の季語(きごさい時記)

★4月

| ◆ 春の朝咲きたり小さき薔薇一輪 3/30 ◆ 春風にざわめく雑木林かな 4/3 ◆ 夢果たし医学部進学孫に春 ※(中野先生)春爛漫孫医学部に進学し |

| ◆ デイケアは浴槽からの花見かな 4/10 ◆ 円海の裾野に明るき山桃の花 ※(中野先生)円海の裾野に明るき山桃の花 ◆ 山桃の咲く山裾に集いおり |

| ◆ 窓からの湾をMAREという子来て ◆ 窓の湾をMAREという子と花の昼(4/13) ※(中野先生)◎窓の海をMAREといふ子と花の昼 ◆ ベランダの花と海にも水を遣り ◆ 花に飽きて自分の顔にも水鉄砲 |

| ◆ 春の海釣船ゆるり走りおり ◆ 春風や係留舟も西・東 ◆ 稜線の桜並木や色淡し ※添削 稜線に桜並木や色淡く (窓から見える鷹取山の桜) |

4/17-26

| 4/17 ◆ リハビリの戸外歩行や薫る風 ◆ リハビリの歩みを止めて見る躑躅 ◆ 今日もまた楽しき昼のカレーかな |

| 4/25 ◆ リハビリの道に香るや花大根 ◆ 花大根そこまで今日は歩きたし |

| 4/26 ◆ 草刈りの香り懐かし足止めぬ ※(中野先生)草刈りの香り懐かし足を止む ◆ 歩みつつ草の香りに振り向きぬ |

| 5/10 ◆ 長患いの友戻る日や五月晴 (daycareの仲良しの健康快復を喜ぶ) ◆ デイケアの小さき中庭鯉泳ぐ ※(中野先生)デイケアの小さき中庭鯉のぼり (老人施設でも鯉のぼりは楽しみのひとつ) ◆ 山は今黄緑みどりの段飾り |

| 5/14 ◆ 繰り返す季節はいつも新しき |

| 5/22 (5/23生まれの長男の誕生日に寄せて) ◆ 薫風に生まれし吾子はや五十一 ※(中野先生)薫風や吾子も今年で五十一 ◆ A baby was born on a beatiful day in May ’73 |

| ◆ 山裾につゆ草そっと風に揺れ ◆ 〇 里山にもじずり二輪雨の後 ※(中野先生) |

6/29(Sat) フランス人の母子3人来る

| ◆ 撫子の(▲紫の)ブーケを抱えてBon Jour ※(中野先生:「鈴蘭の」) ◆ 雨あがり海見て歌うラ・メールやさし |

6/30(Sun) 大船フラワーセンター:正面のスイレン池には白と紅色の水連、ちょうど開花期に入ったハスの花、薔薇園も美しかった。

| ◆ 〇 睡蓮の白き花びら池の青 ※(中野先生) ◆ 広池に白き睡蓮ぽっと咲き |

| ◆ 梅雨空にかそけき香りハスの花 ◆ 甘き香は何を伝えんハス咲きぬ ◆ 願わくばこの香りもて彼の国へ |

6/30 北鎌倉の家にヤマボウシの花を見に行く

| ◆ 鎌倉の庭に今年もヤマボウシ |

Designed using Brigsby Premium. Powered by WordPress.