♪ Santa Lucia ♪

2018年5月の発表会で急遽歌うことになったこの曲。昔々私が小さな子どもだったころ、母がイタリア語で歌っていた懐かしい歌だ。

だから、ヴェニスで水路でゴンドリエがこの歌を歌うのを聞いたときは「衝撃」を受けた、懐かしくて・・・。今回はSarahと一緒に歌うのも何かの縁のように思う。時間がないのだけどがんばって練習したら、遠くに行ってしまったけど母に届くかな? 今回は竹久夢二・小松耕輔の「母」も歌うことになっている。

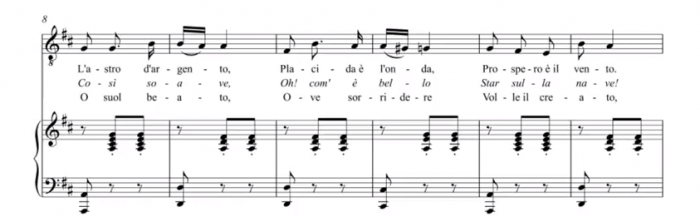

SANTA LUCIA

Teodoro Cottrau, 1835

Transcribed and Published 1849

(Stanza 1)

Sul mare luccica, l’astro d’argento

Placida è l’onda, prospero il vento;

Sul mare luccica l’astro d’argento

Placida è l’onda, prospero il vento;

Venite all’agile barchetta mia;

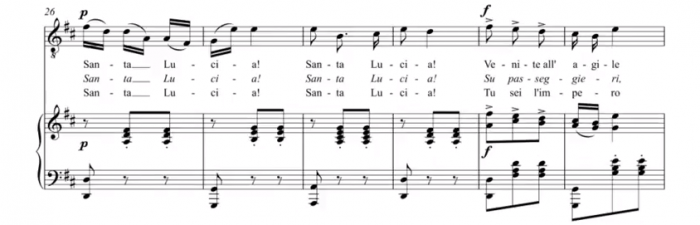

Santa Lucia! Santa Lucia!

Venite all’agile barchetta mia;

Santa Lucia! Santa Lucia!

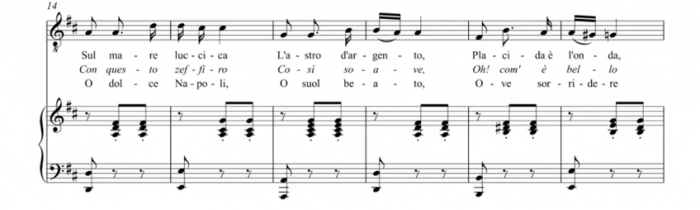

(Stanza 2)

Con questo zeffiro così soave,

O, come è bello star sulla nave.

Con questo zeffiro così soave,

O, come è bello star sulla nave.

Su passeggeri, venite via;

Santa Lucia! Santa Lucia!

Su passeggeri, venite via;

Santa Lucia! Santa Lucia!

(Stanza 3)

In’ fra le tende bandir la cena,

In una sera così serena.

In’ fra le tende bandir la cena,

In una sera così serena.

Chi non dimanda,chi non desia;

Santa Lucia! Santa Lucia!

Chi non dimanda, chi non desia;

Santa Lucia! Santa Lucia!

(Stanza 4)

Mare sì placido, vento sì caro,

Scordar fa i triboli al marinaio.

Mare sì placido, vento sì caro,

Scordar fa i triboli al marinaio.

E va gridando con allegria:

Santa Lucia! Santa Lucia!

E va gridando con allegria:

Santa Lucia! Santa Lucia!

(Stanza 5)

O dolce Napoli, O suol beato,

Ove sorridere volle il creato,

O dolce Napoli, O suol beato,

Ove sorridere volle il creato,

Tu sei l’impero dell’armonia,

Santa Lucia! Santa Lucia!

Tu sei l’impero dell’armonia,

Santa Lucia! Santa Lucia!

(Stanza 6)

Or che tardate? Bella è la sera;

Spira un’auretta fresca e leggiera;

Or che tardate? Bella è la sera;

Spira un’auretta fresca e leggiera;

Venite all’agile barchetta mia;

Santa Lucia! Santa Lucia!

Venite all’agile barchetta mia;

Santa Lucia! Santa Lucia!

1) 輝く海の上に銀の星があり/ 波は穏やかで、風は順風に吹く/ 私の小舟よ、軽快に行こう 聖ルチアへ!

2) こんなに柔らかい西風と一緒に/ ああなんて美しい、船の上にあるものは/ 乗り人よ、あちらへ行こう

3) テントの間に食事の用意を/ 夕方には小雨が降るから/ 誰も頼まず誰も望まないが

4) 海はとても穏やかで、風はとても優しく/ その前には海の辛さも忘れてしまう/ 喜びとともに大きな声で唱えて行こう

5) ああ美しいナポリ、幸せな土地 / そこでは創造主が望み微笑む/ そなた(ナポリ)は調和の帝国だ/ 聖ルチアへ!聖ルチアへ!

SANTA LUCIA

Translated by Mr. J.V. Presogna

© 2010

(Stanza 1)

Upon this brilliant sea, a star of silver, Across the gentle waves, the wind is sweeping. Upon this brilliant sea, a star of silver, Across the gentle waves, the wind is sweeping. Come help my little boat sail swiftly to the shore, Santa Lucia! Santa Lucia! Come help my little boat sail swiftly to the shore, Santa Lucia! Santa Lucia!

(Stanza 2)

Full sail with breezes fair, so gentle are they, Oh, how this ship can feel, so fine beneath me, Full sail with breezes fair, so gentle are they, Oh, how this ship can feel, so fine beneath me, All passengers aboard, come sail the sea with me, Santa Lucia! Santa Lucia! All passengers aboard, come sail the sea with me, Santa Lucia! Santa Lucia!

(Stanza 3)

Between these sails that pull, forgetting supper, Oh, pleasant skies above, how I adore you. Between these sails that pull, forgetting supper, Oh, pleasant skies above, how I adore you. There are no grave demands, to quench desire, Santa Lucia! Santa Lucia! There are no grave demands, to quench desire, Santa Lucia! Santa Lucia!

(Stanza 5)

Oh, sweet Naples, Oh, blessed soil, Where to smile desires its creation, Oh, sweet Naples, Oh, blessed soil,

Where to smile desires its creation, You are the empire of harmony, Saint Lucy! Saint Lucy!

You are the empire of harmony, Saint Lucy! Saint Lucy!

★

★歌詞の練習用(半音高い)

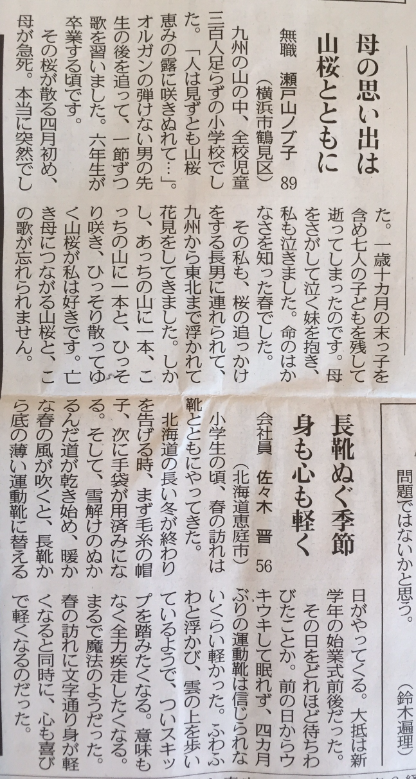

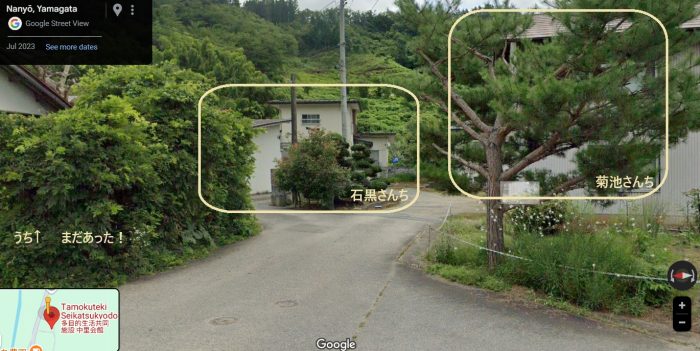

こちらは私が撮影したサンタルチア