♪BRIDGE OVER T_ED WATER, The Rose

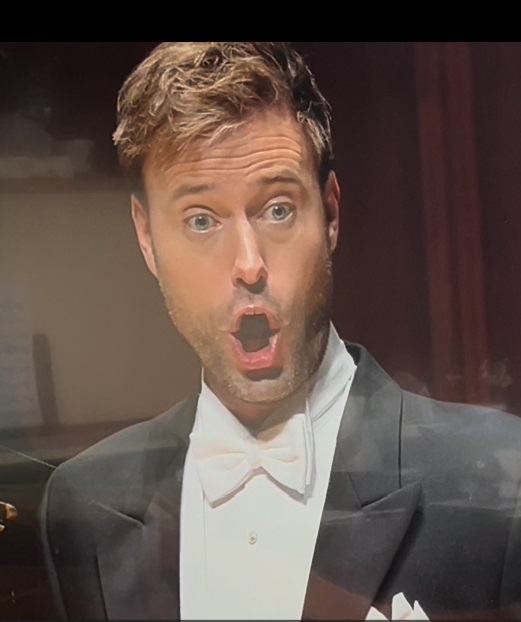

6/12 bridge over troubled waterは音域が合わずにカラオケは失敗。代わりの歌は<こちら> 次は The Rose だ!

9/13は I Left My Heart in San Francisco

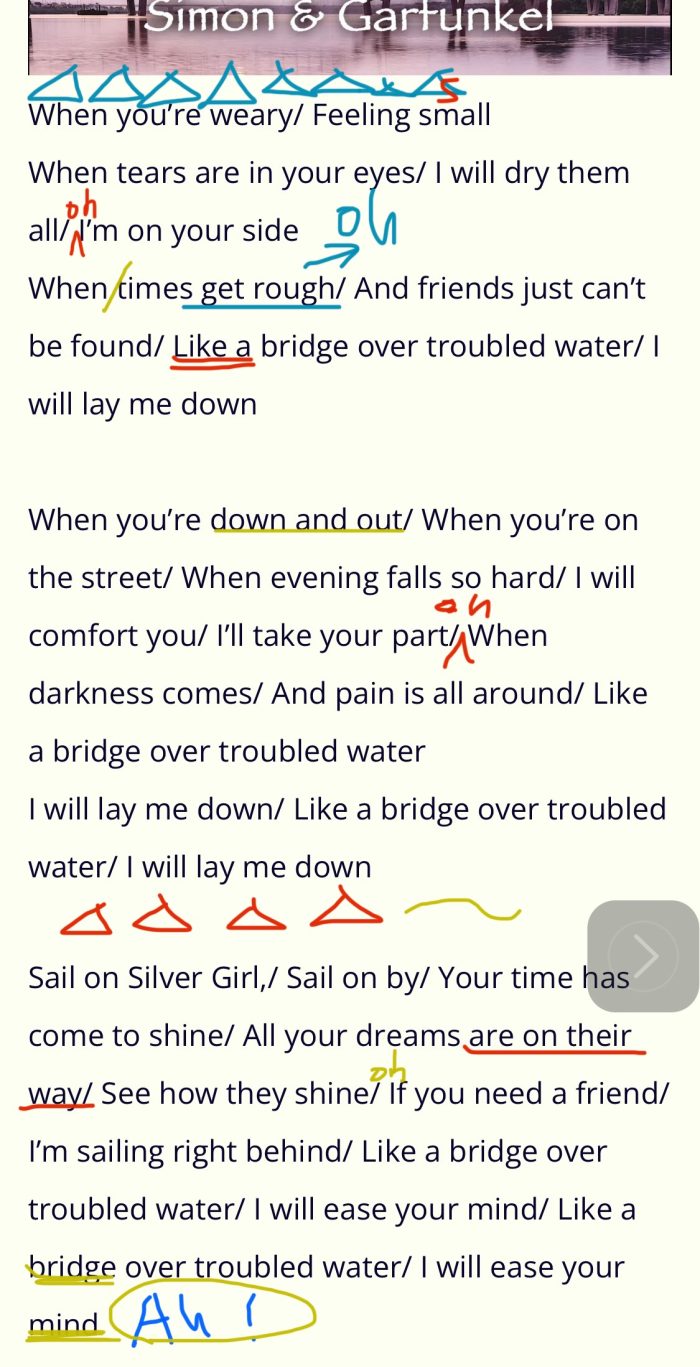

When you’re weary/ Feeling small

When tears are in your eyes/ I will dry them all/ I’m on your side

When times get rough/ And friends just can’t be found/ Like a bridge over troubled water/ I will lay me down

When you’re down and out/ When you’re on the street/ When evening falls so hard/ I will comfort you/ I’ll take your part/ When darkness comes/ And pain is all around/ Like a bridge over troubled water

I will lay me down/ Like a bridge over troubled water/ I will lay me down

Sail on Silver Girl,/ Sail on by/ Your time has come to shine/ All your dreams are on their way/ See how they shine/ If you need a friend/

I’m sailing right behind/ Like a bridge over troubled water/ I will ease your mind/ Like a bridge over troubled water/ I will ease your mind

1970年に発表されたサイモン&ガーファンクル最大のヒット曲。

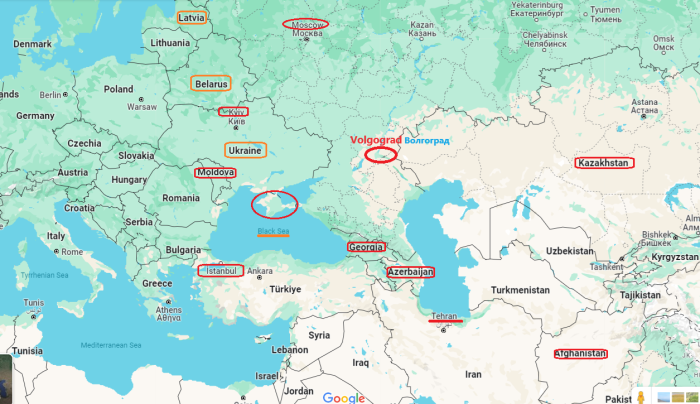

歌詞と曲名は、1960年代のアメリカで盛んに歌われた黒人霊歌・ゴスペル『Mary Don’t You Weep』のアレンジ版から影響を受けている。<1960年代のアメリカ公民権運動>

『Mary Don’t You Weep』はアーティストによって様々な歌詞で歌われており、サイモン&ガーファンクル『明日に架ける橋』に影響を与えたのは、スワン・シルバートーンズ(The Swan Silvertones)によるゴスペル版の次のような歌詞(上)。意味:「私を信じるならば、私は深い海に架かる橋になろう、マリア」この「bridge over deep water」の「deep」が「troubled」に差し替えられて、サイモン&ガーファンクルの『Bridge over Troubled Water』となった。歌詞の内容は、新約聖書「ヨハネによる福音書」に基づいており、兄ラザロの死で取り乱していたベタニアのマリアをイエスが慰める場面に基づく。なお、歌詞には旧約聖書「出エジプト記」の要素も含まれている(ファラオの軍のくだり)。

Oh Mary, don’t you weep,

don’t you mourn

Oh Mary, don’t you weep,

don’t you mourn

Pharoah’s army got drownded

Oh Mary don’t you weep

シルバーガールの意味・由来

歌詞にある「Sail on Silver Girl」の「Silver Girl(シルバーガール)」については、単語を直訳しただけでは意味が分からない。BBC公式ウェブサイト内「The forgotten political roots of Bridge over Troubled Water」の解説では、この「Silver Girl」の意味・由来について次のように説明している。ポール・サイモンの後の妻ペギーパーパーは、初めて生えた白髪(シルバーヘアー)にがっかりしており、彼女へ向けたメッセージとして内輪ネタ的に盛り込まれたのがこの「Silver Girl」だという。

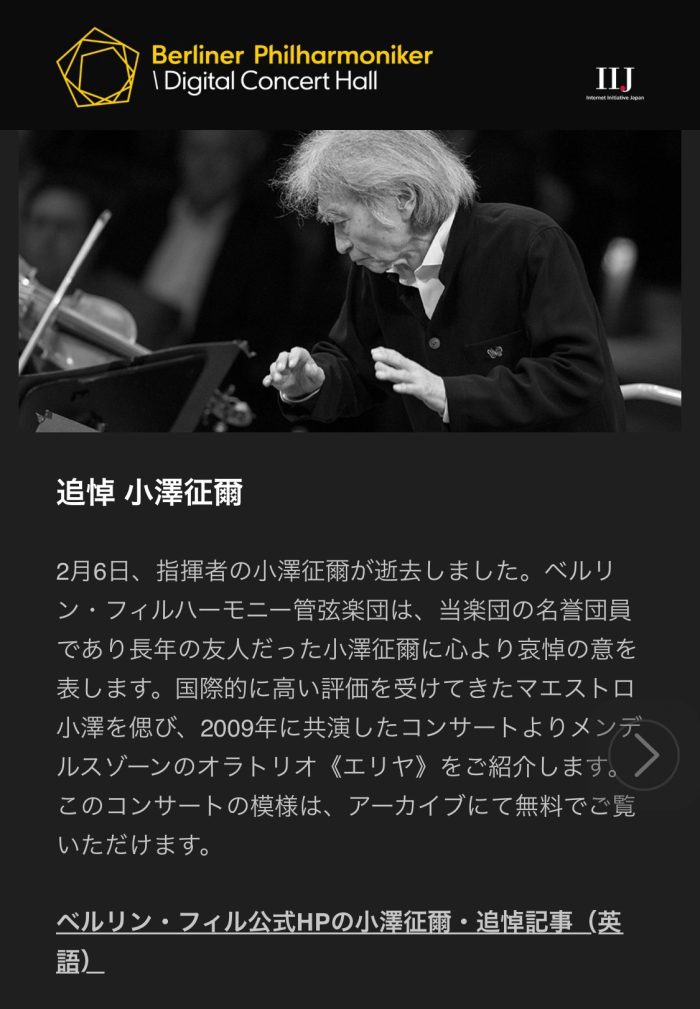

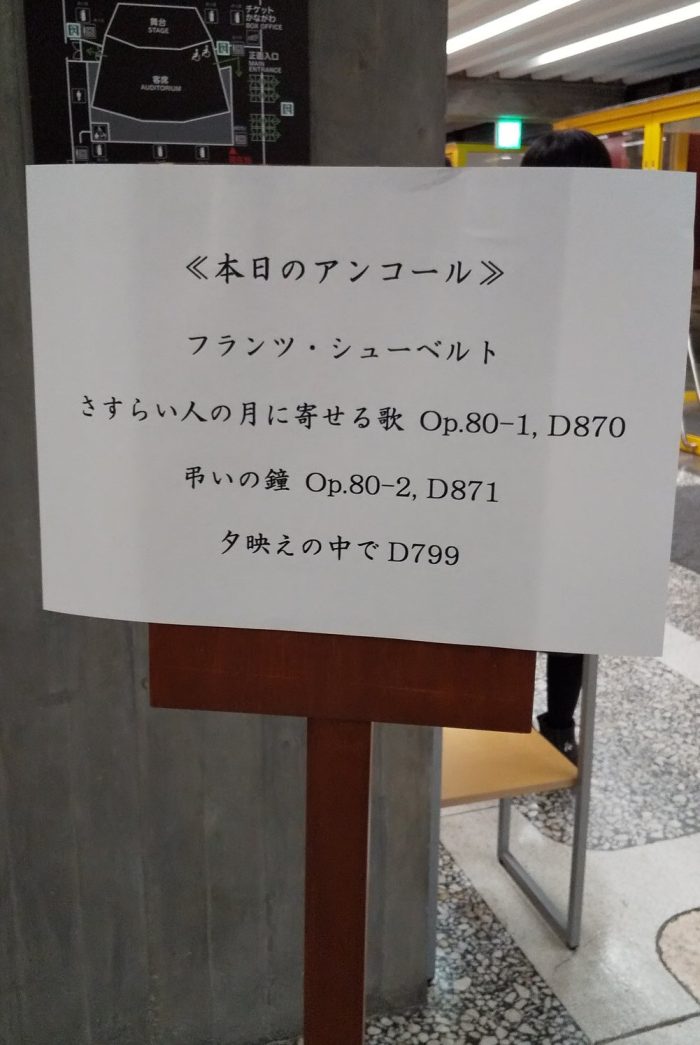

エルサレム Jerusalem//イギリス第二の国歌として親しまれるイギリス聖歌・愛国歌

- Moon River

- The house of the rising sun/ Animals

- All my loving/ The Beatles

- Massachusetts/ Bee Gees

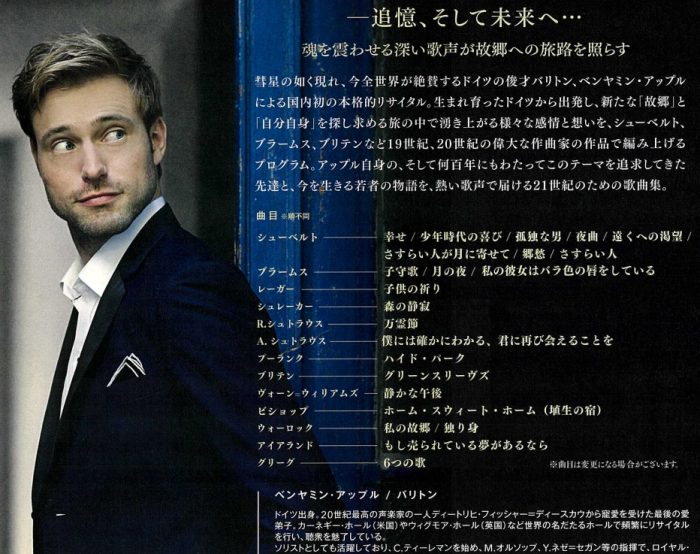

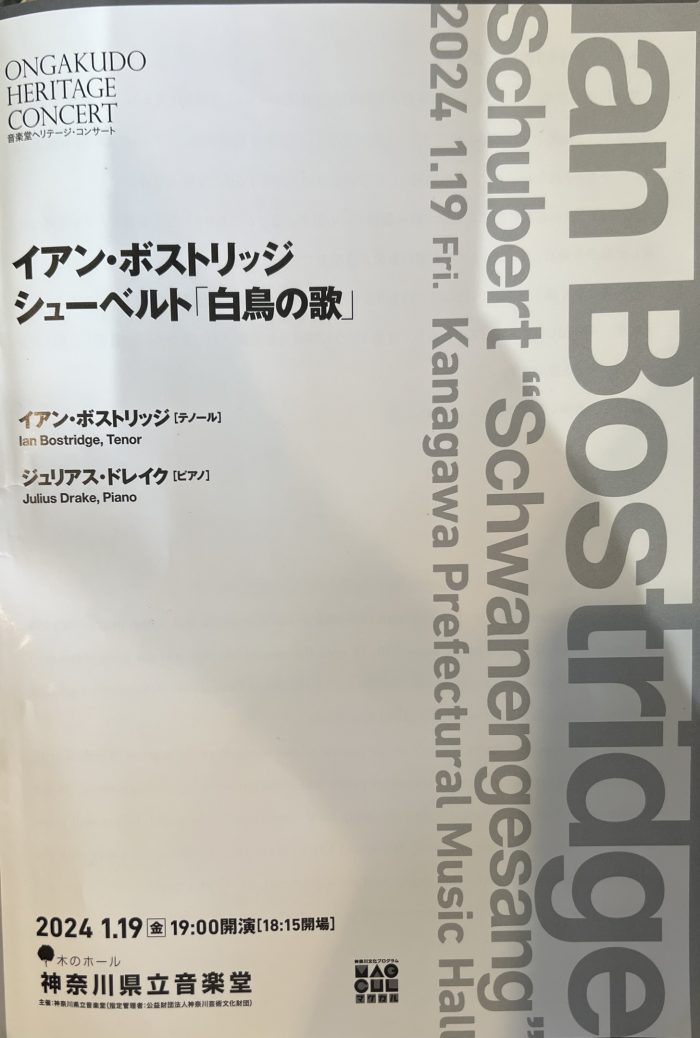

- The Rose/ Bette Midler ジャニスジョップリンの生涯を歌った名曲

【No Guide Melody】 Instrumental

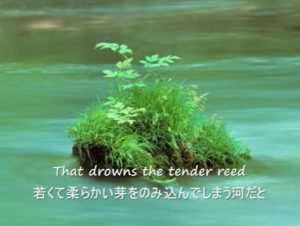

『ローズ』(The Rose)は、アメリカの女優・歌手ベット・ミドラー(Bette Midler/ 1945-)が1980年にリリースした楽曲。同名映画の主題歌で、ベット・ミドラーが主演した。by Amanda McBroom/1947-

「おもひでぽろぽろ」では『愛は花、君はその種子』を主題歌に起用。日本語への訳詞は監督の高畑勲が手掛け、演歌歌手の都はるみが歌った。

Some say love, it is a river

That drowns the tender reed

Some say love, it is a razor

That leaves your soul to bleed up

Some say love, it is a hunger

An endless aching (eiking) need

I say love <up>, it is a flower

And you, its only seed

It’s the heart, afraid of breaking

That never learns to dance

It’s the dream, afraid of waking

That never takes the chance

It’s the one who won’t be taken

Who cannot seem to give

And the soul, afraid of dying

That never learns to live

<tune up>When the night has been too lonely

And the road has been too long

And you think that love is only

For the lucky and the strong

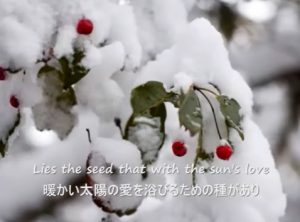

🌸Just remember in the winter

Far beneath the bitter snows

Lies the seed that with the sun’s love

In the spring becomes 🌺the rose

Youtube with lyrics in J

【I Left My Heart in San Francisco】

The loveliness of Paris

It seems somehow sadly gay

The glory that was Rome

is of another day

I’ve been terribly alone and forgotten in Manhattan

I’m going home

To my city by the Bay..

(Chorus)

I left my heart in San Francisco

High on a hill, it calls to me

To be where little cable cars

Climb halfway to the stars!

The morning fog may chill the air

I don’t care!

My love waits there in San Francisco

Above the blue and windy sea

When I come home to you, San Francisco,

Your golden sun will shine for me!

A Chance Meeting | The Way We Were |