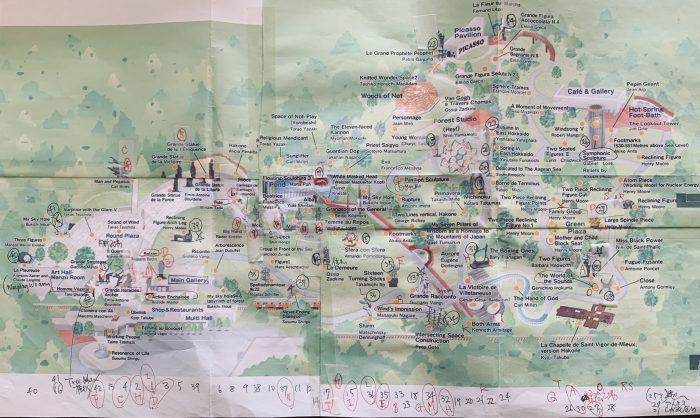

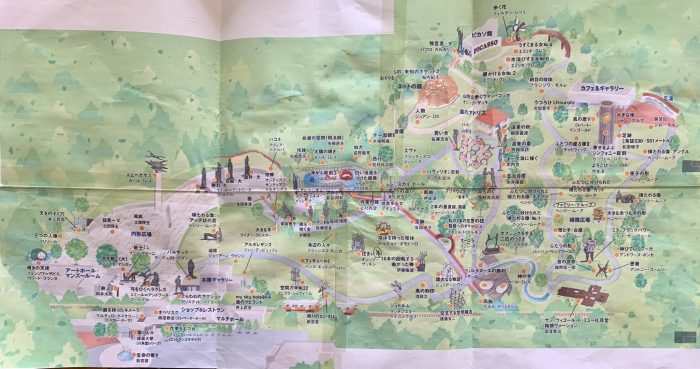

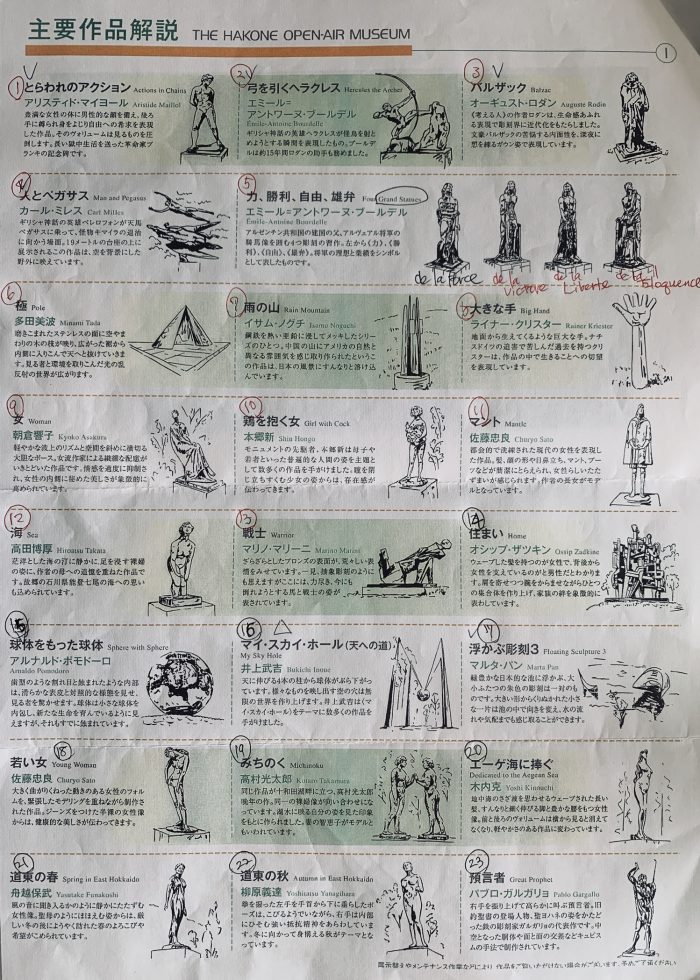

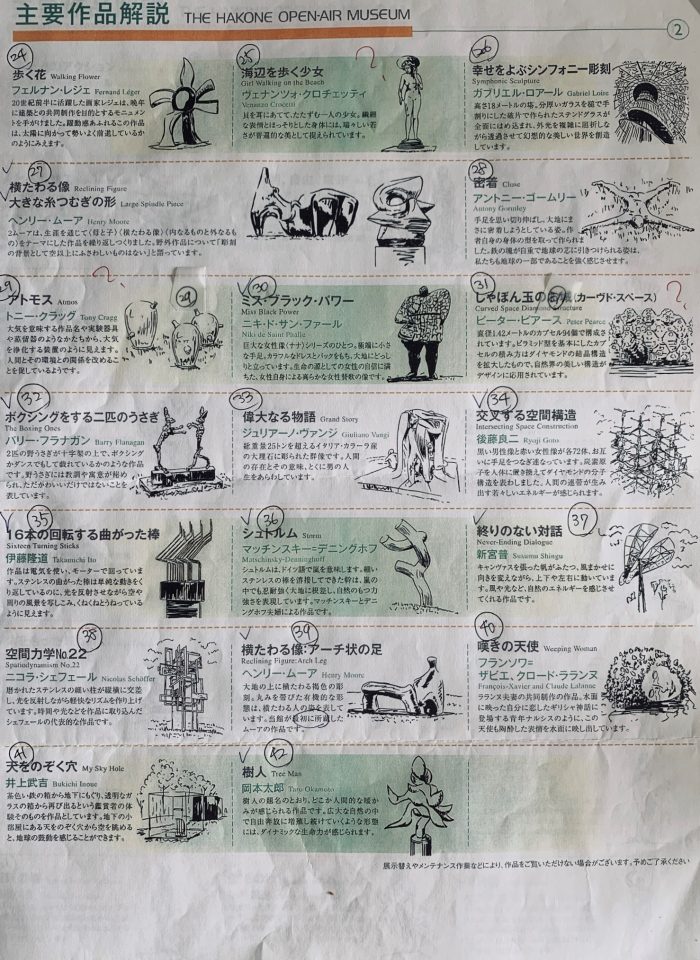

GTT Hakone in Oct. ’20

久しぶりの箱根彫刻の森美術館。快晴・紅葉・アート・American friends、楽しみいっぱいの1日でした。ただ、箱根登山鉄道強羅駅から強羅公演までの(やや)急な坂道を登るときは息が切れそうでした。ふ-ッ!

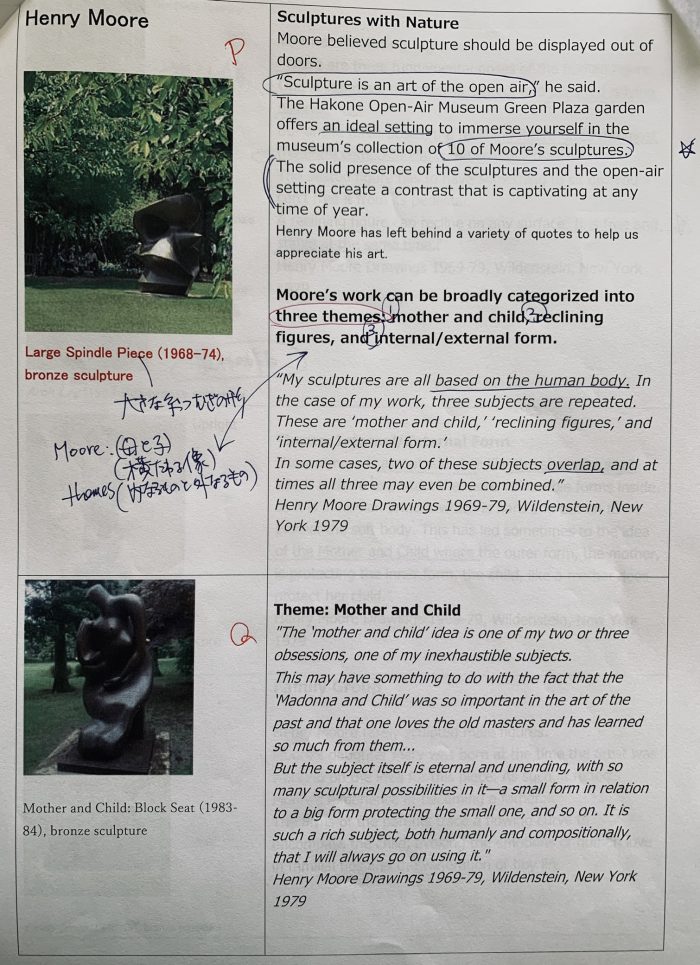

今回の担当は彫刻の森美術館の紹介。半分ぐらいをHenry Mooreの紹介にあてた。みんなが熱心に聞いてくれるのがわかった。Yorkshireの炭鉱夫の家の8人兄弟の?番目に生まれ、大変な努力をして作品を生み出したのだった。

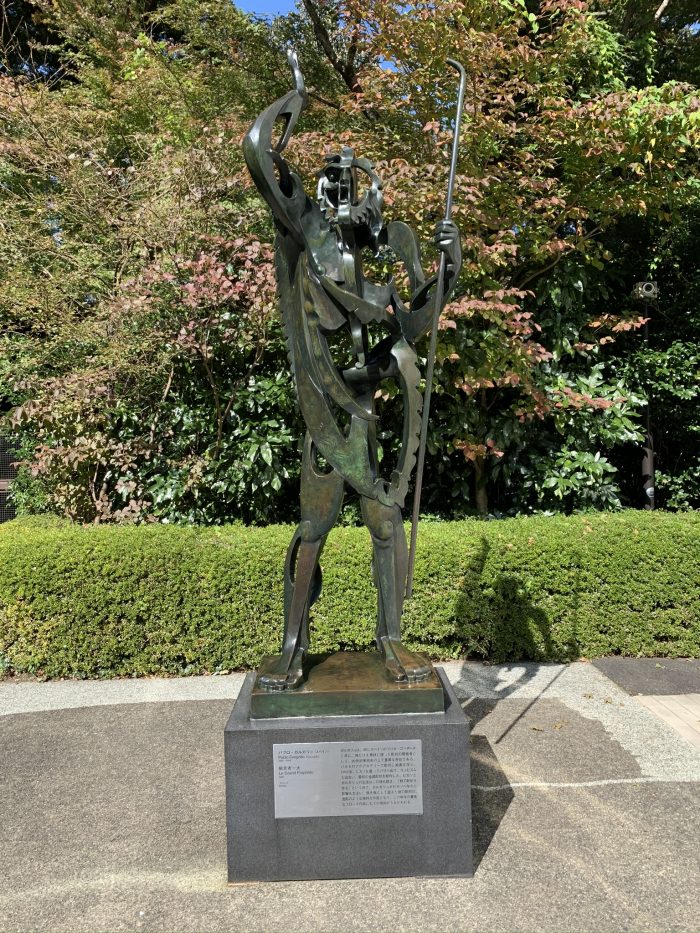

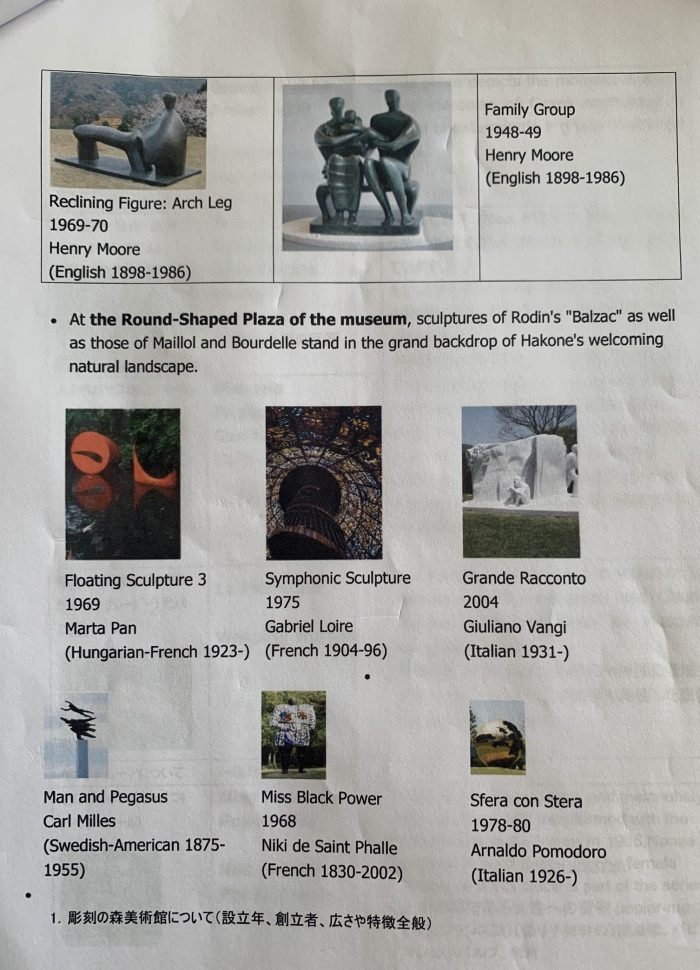

Man and Pegasus (left) & Reclining Figure: Arch Leg

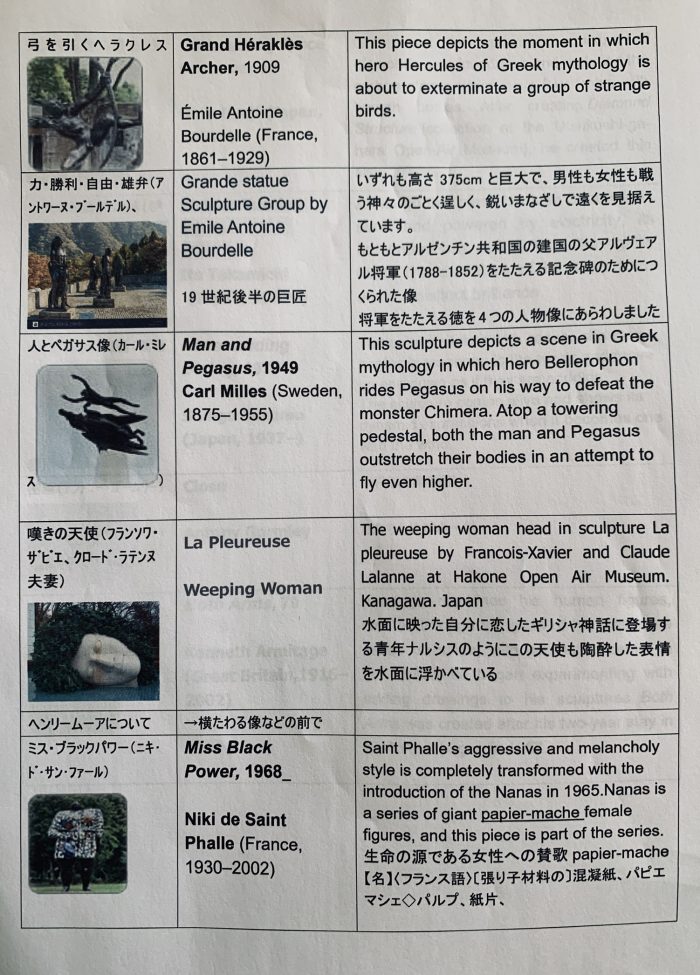

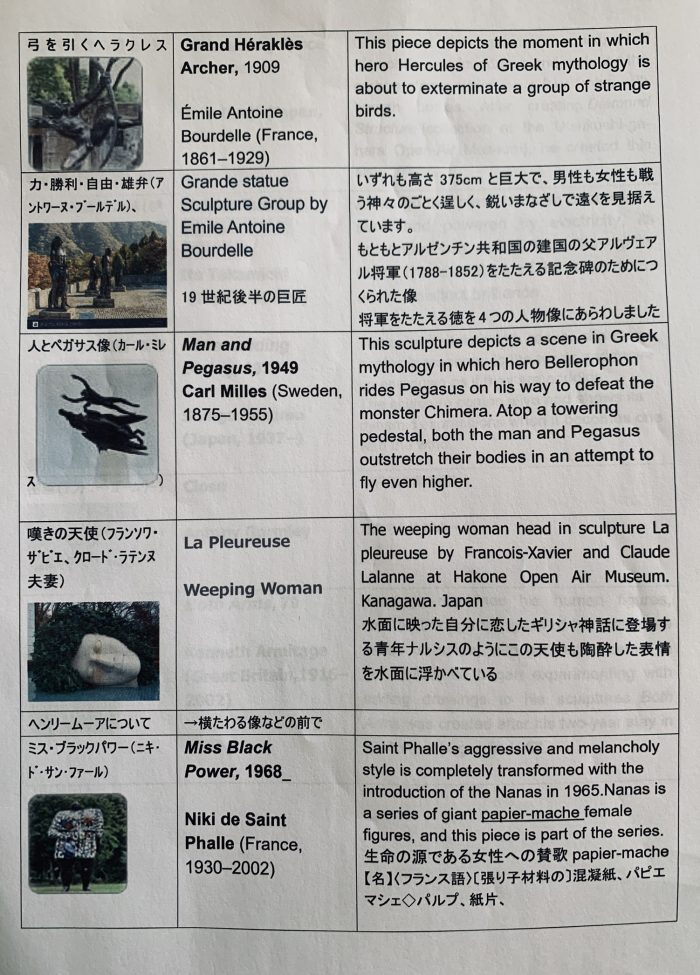

Grande statue (heads)

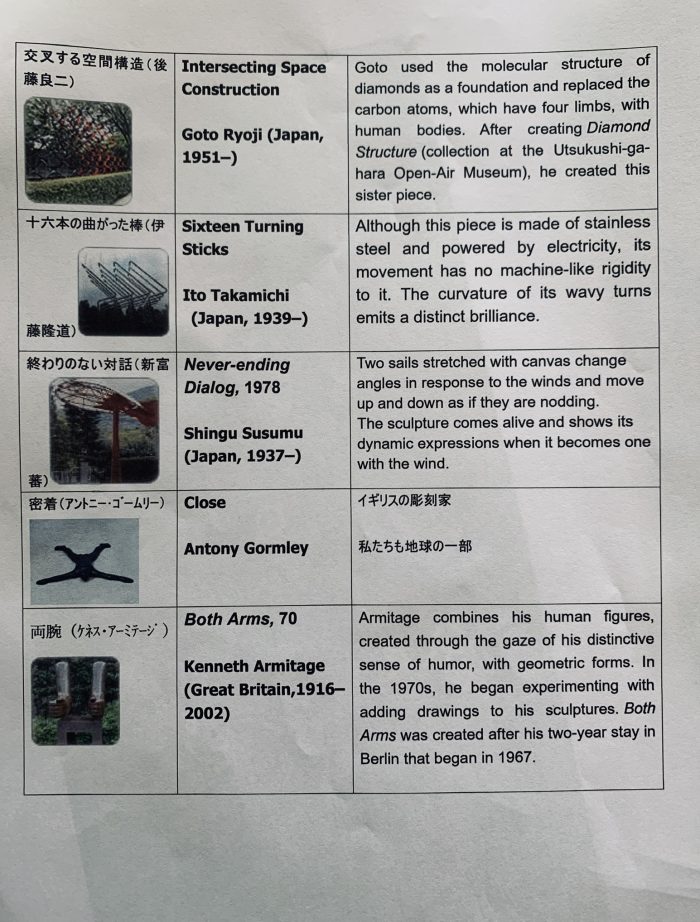

Never-ending Dialog

Sturm

Sixteen Turning Sticks

Grande Racconto

Intersecting Space Construction

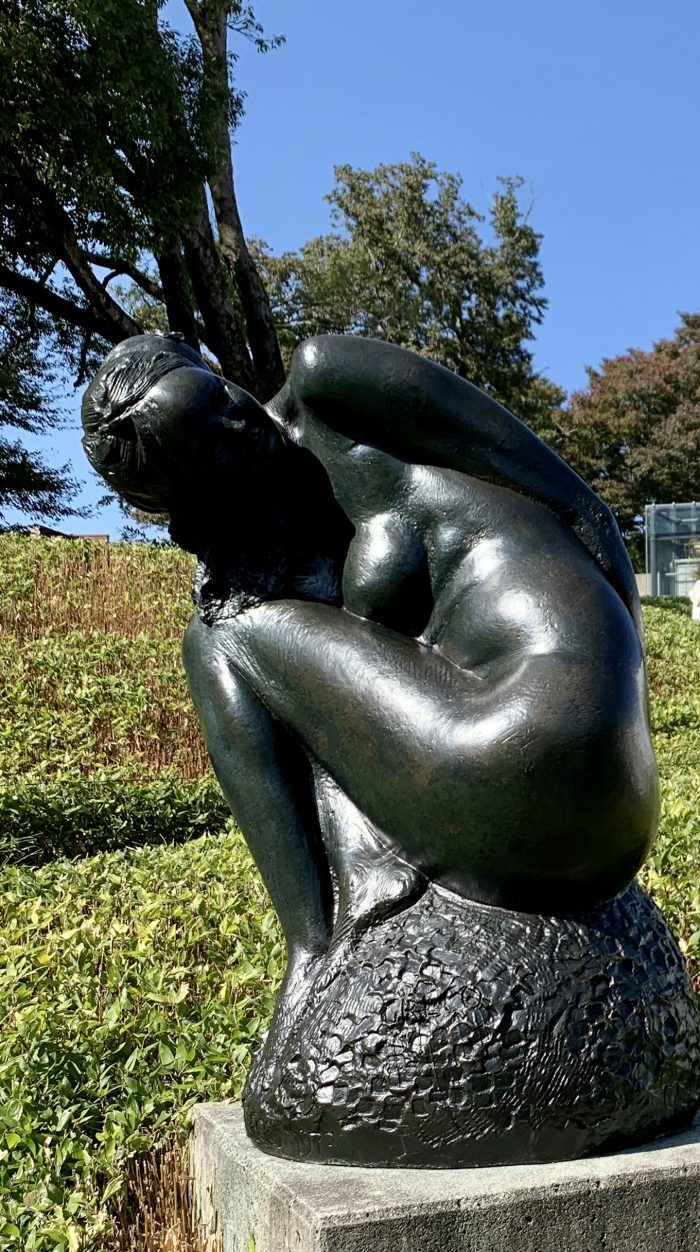

Both Arms

ヴェルタヌースの勝利

Two Boxing Ones

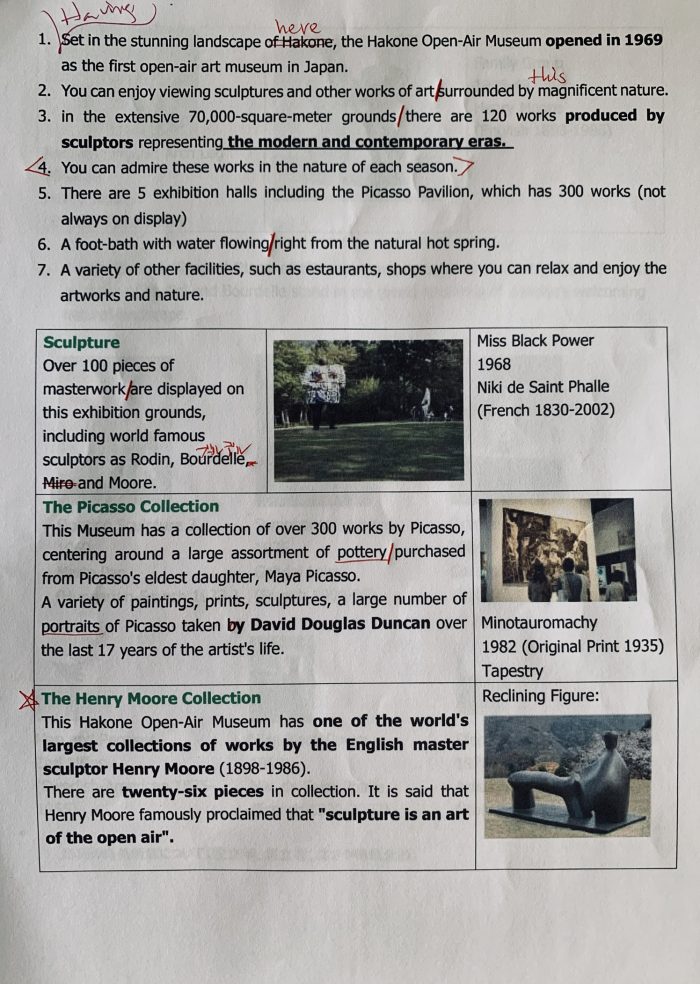

Miss Black Power

(We miss Pyrrah)

The World of the Sounds

Figure: Points

Close 密着

Reclining Figure: Cut

Symphonic Sculpture

大きな種

Figure: Points

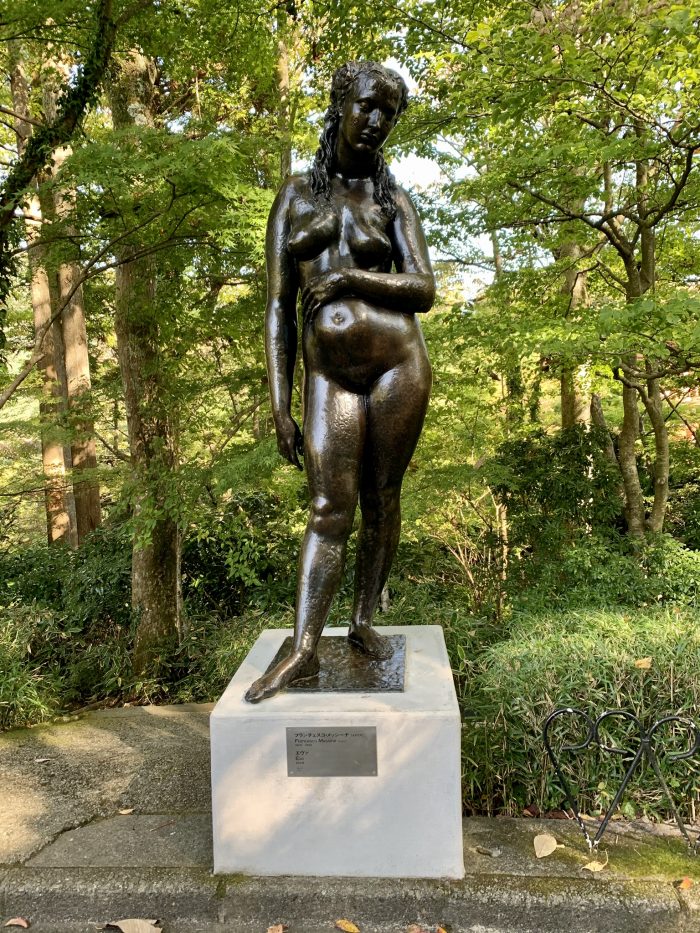

Family Group

強羅公園へ

ロープウェイで早雲山駅へ

(資料)

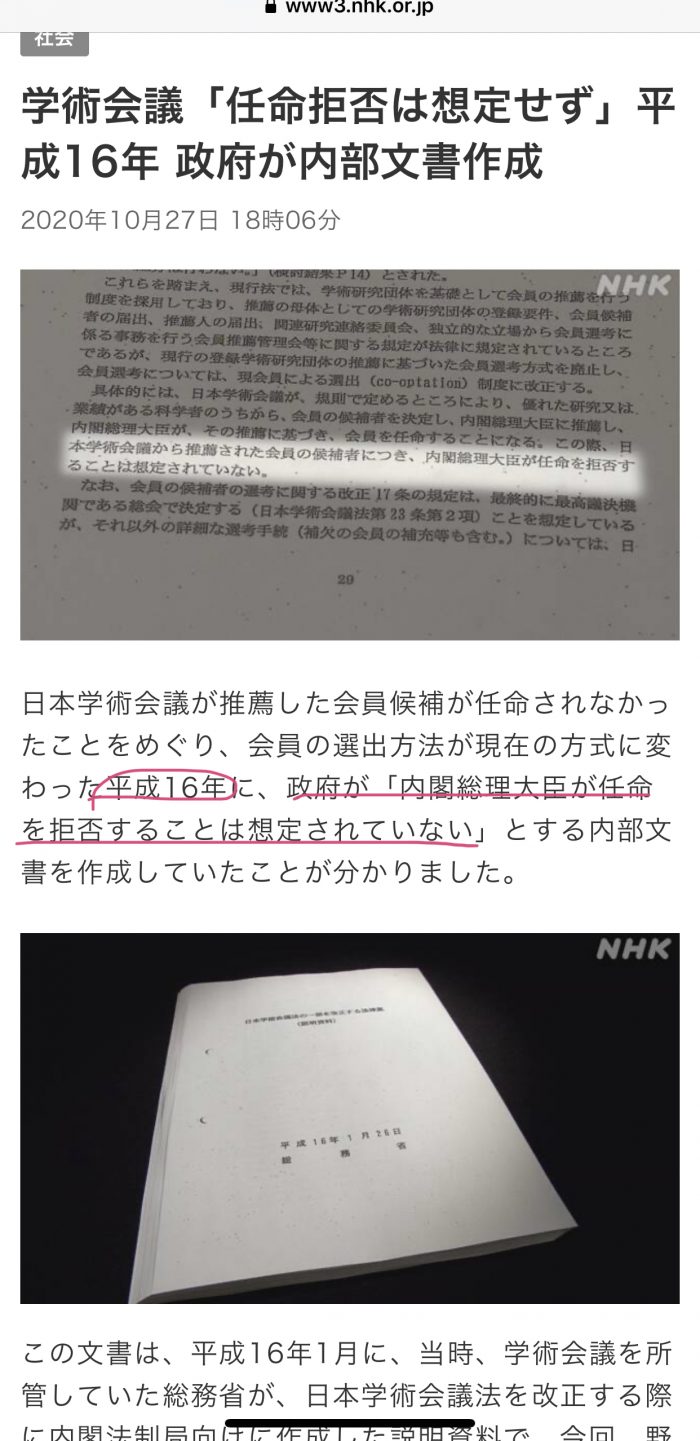

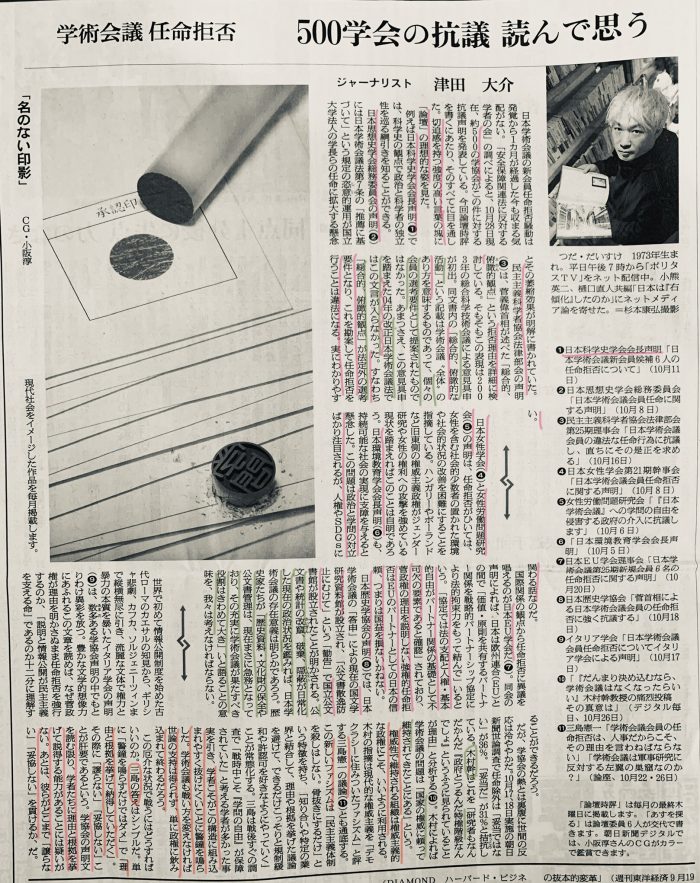

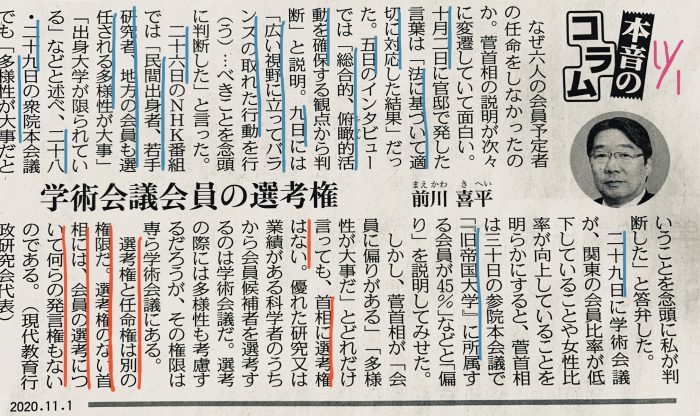

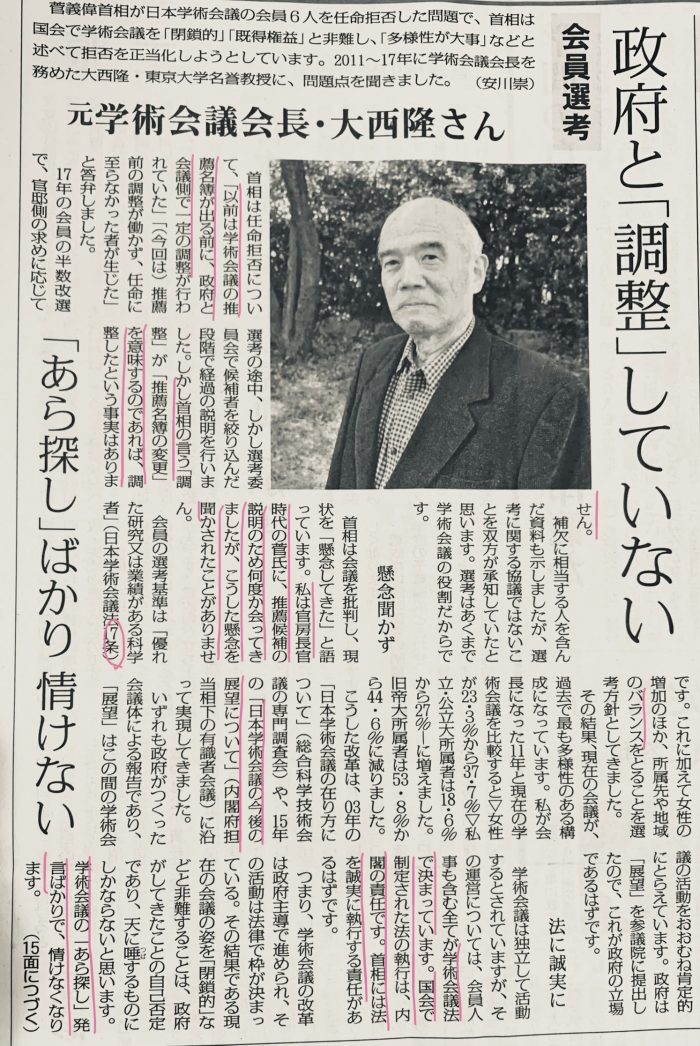

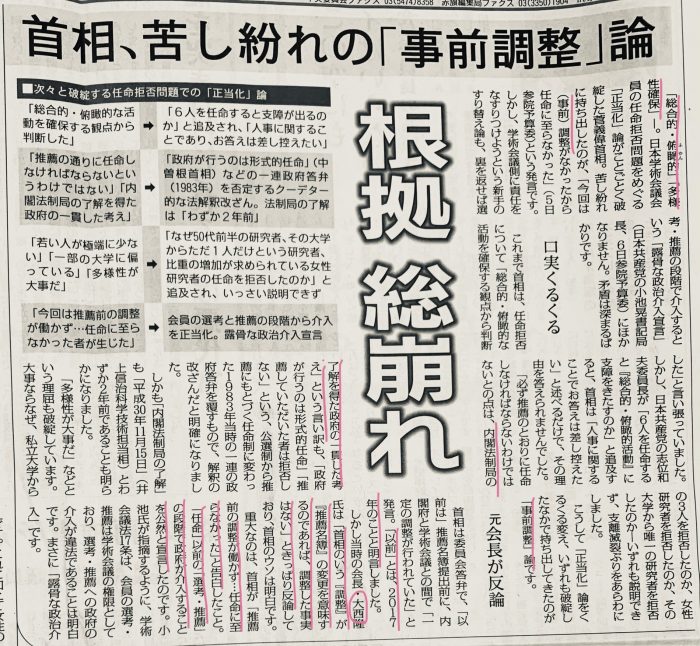

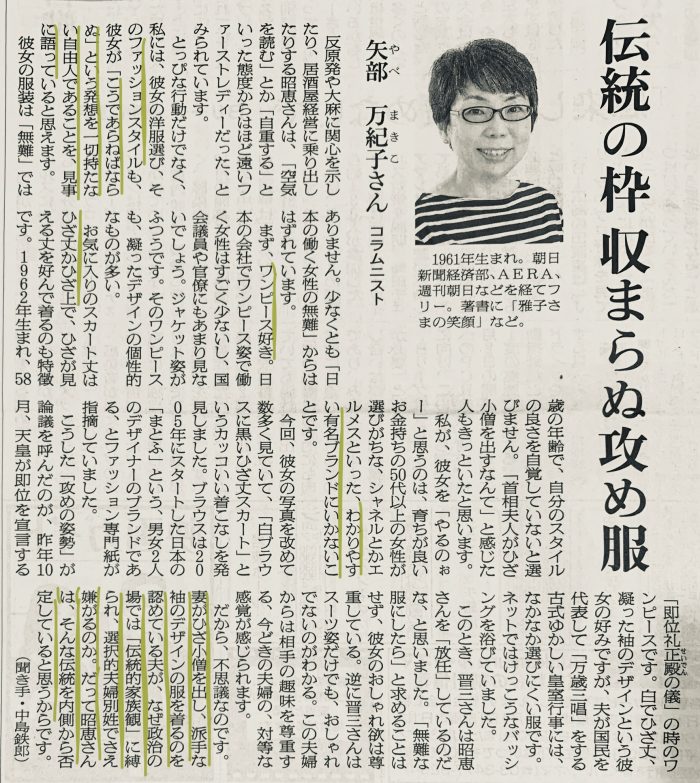

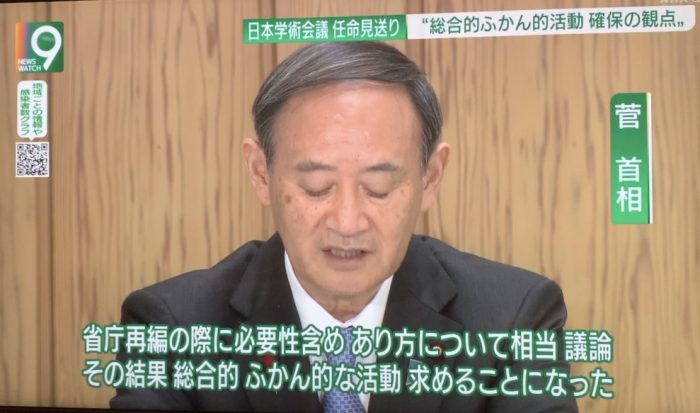

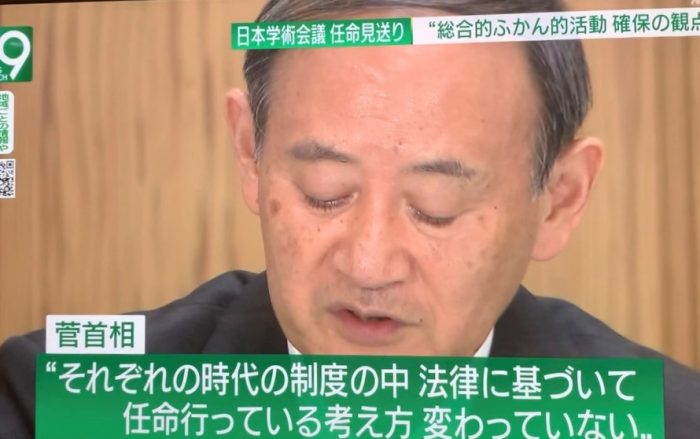

人事に手をつけてきたのは官邸の人たちでしょう。まず

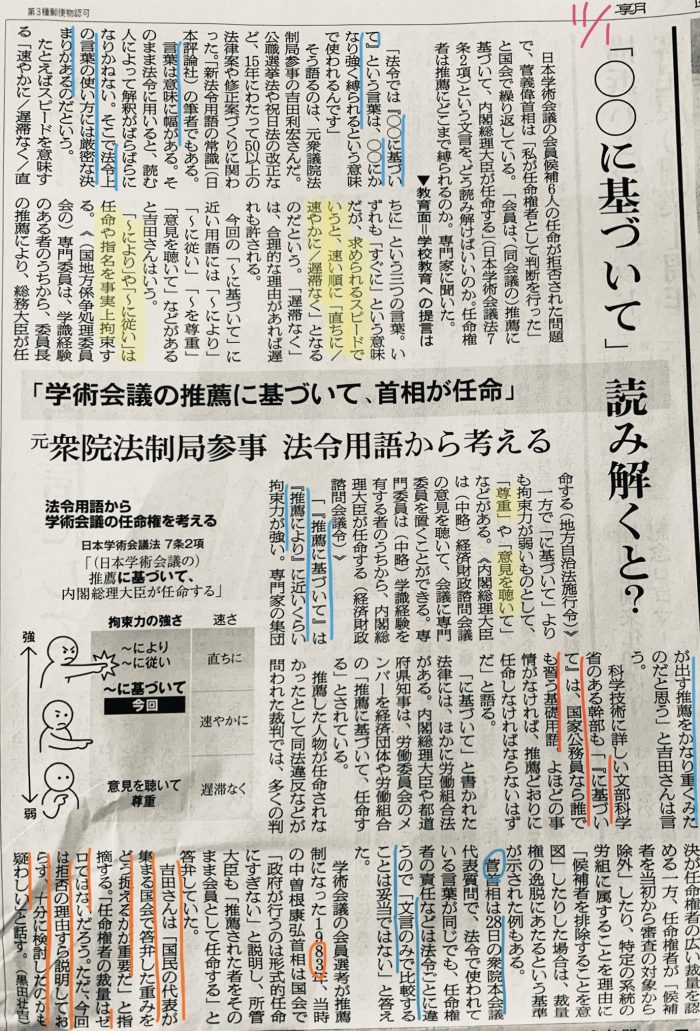

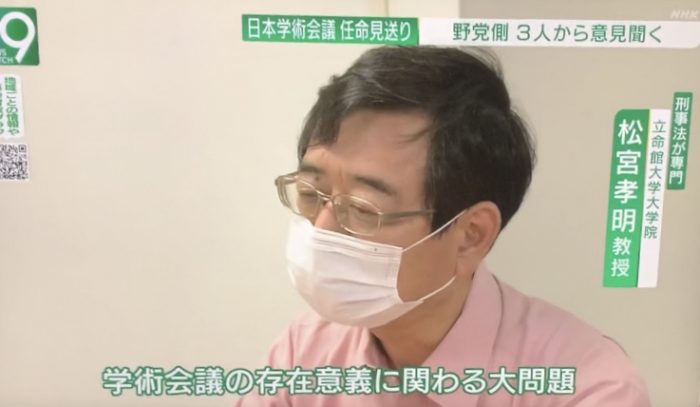

人事に手をつけてきたのは官邸の人たちでしょう。まず 法律が分かっていない。日本学術会議法第7条と17条では、会員の選び方について、学術会議の推薦に基づき内閣総理大臣が任命する、と定めています。

法律が分かっていない。日本学術会議法第7条と17条では、会員の選び方について、学術会議の推薦に基づき内閣総理大臣が任命する、と定めています。 合理的な理由が必要

合理的な理由が必要