日本学術会議(続々)

議論がなかなか進まないようでそうでもなく、コロナ問題に対処する(しない)Sugaへの不信とともに、Suga的政治手法への疑問の典型として学術会議の問題がむしろはっきりと見えてくるようにも思える。

GOOD!「職人」としての学者は、この件については一歩も譲らない 内田樹 (2021.1.24)

学者は一喝すれば縮み上がり、金をやると言えば尻尾を振る。これは安倍政権での「成功体験」から導かれた彼らの経験知である。まことに遺憾なことだが、これは正しい。しかし、学者たちは猛然と官邸に牙を剥いた。このような激しいリアクションを官邸はまったく予測していなかったと思う。官邸が見落としていたのは、学者は「組織人」であると同時に「職人」でもあるという二面性を持つという事実である。

日本学術会議は学者のギルドである。誰がギルドの「親方」になることができるか、それは職人たちの専管事項であって、採否の決定に職能以外の「ものさし」は適用されない。ところが、菅首相はこの職人たちの組織に向かって、ギルド入会の基準として「官邸への忠誠度」を適用すると言い出したのである。それは受け入れることはできない。時の権力者にへつらう者が大学内で出世することは看過する学者たちも、どの職人の「腕」が確かかを判定する権限を素人に委ねることは決してしない。それをしたらもう学問は終わりだからである。だから、職人としての学者はこの件については一歩も譲らないはずである。

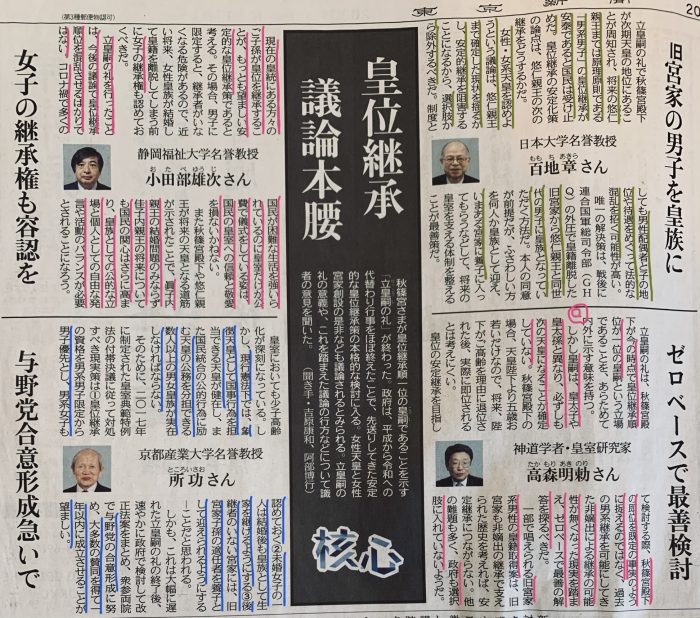

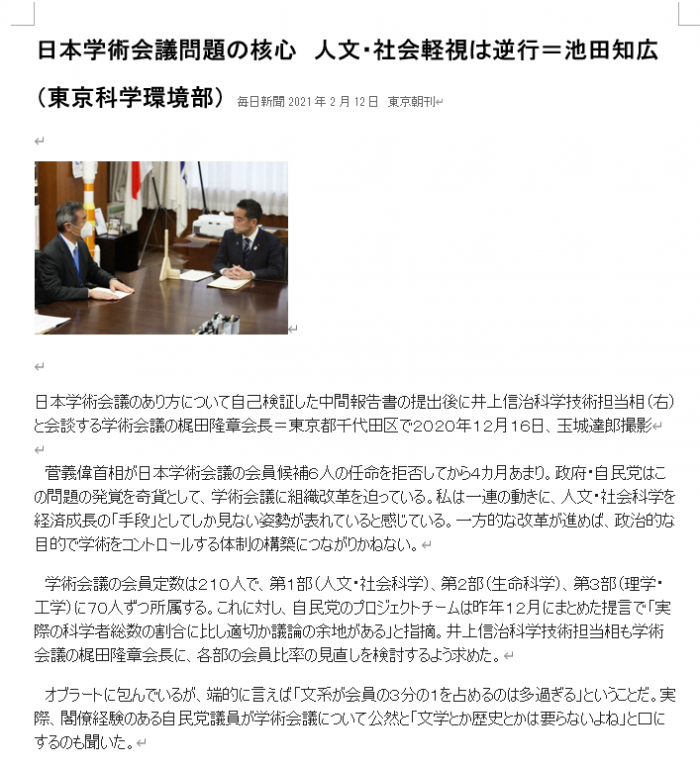

オリパラ組織委員会会長森氏の暴言で会長を入れ替えることになり、その選任についての政府の態度が、学術会議の新会員6名の任命拒否とあまりにも真逆なので、問題点がくっきりしすぎて笑える。2/16

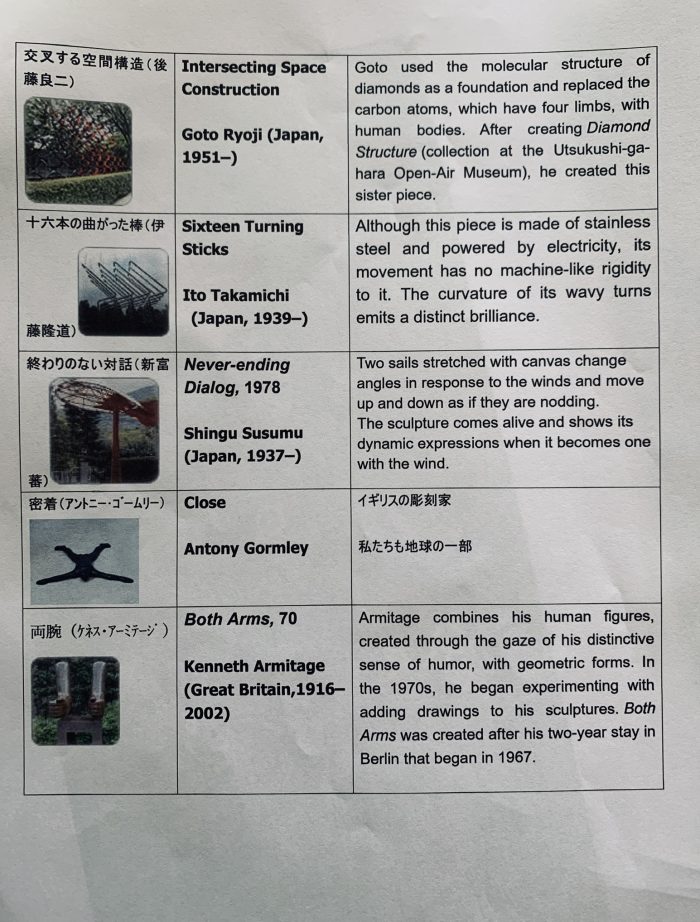

毎日新聞2/12

2/16声

2/16かたえくぼ

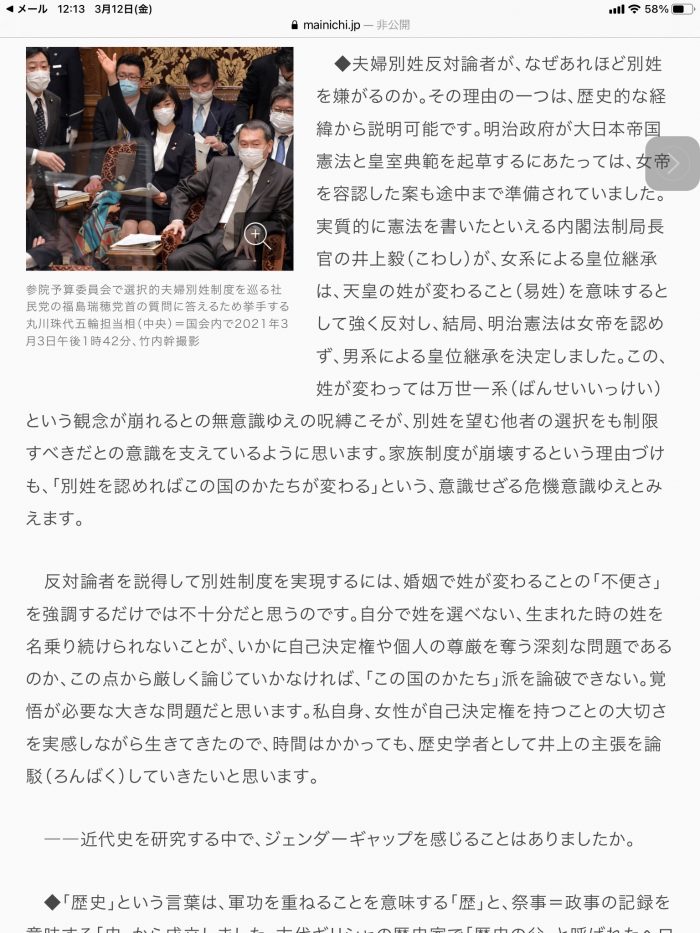

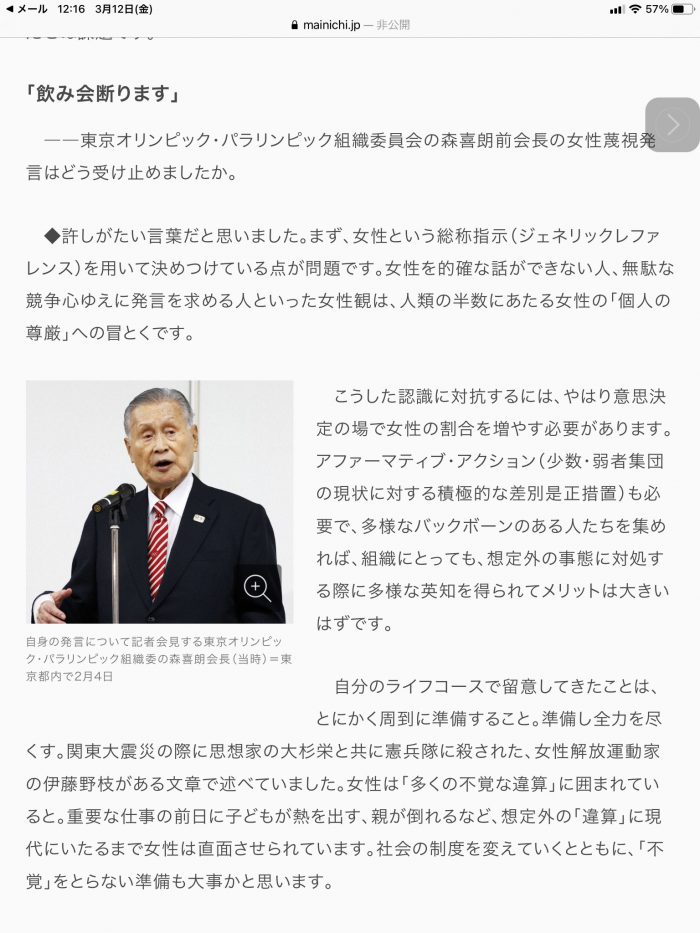

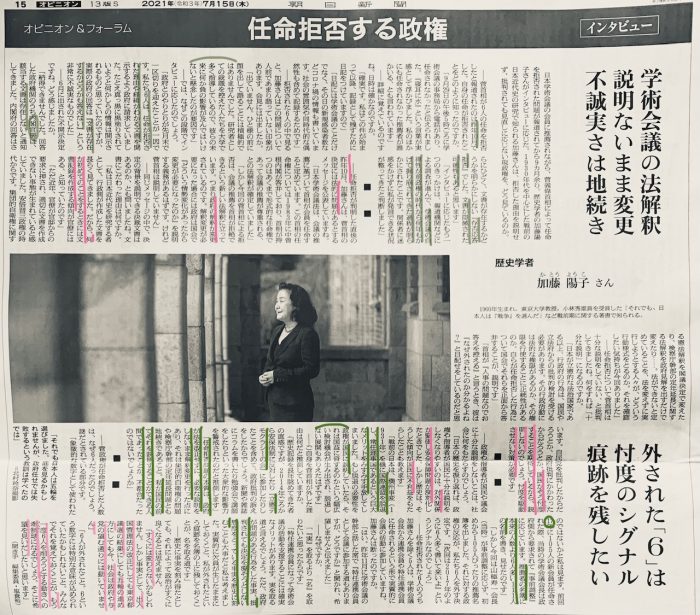

2021/3/12 加藤陽子氏のインタビュー(毎日新聞) Full Text

「どうせ女は…」加藤陽子さんが今も許せない「グロテスク」な言葉

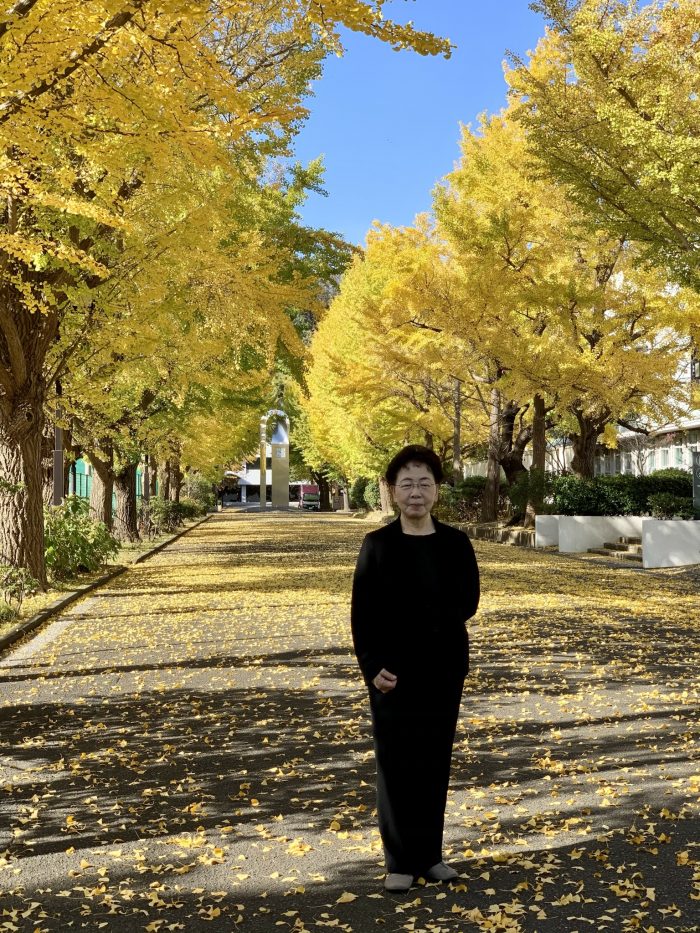

「私、へこたれていませんよ」。張りのある朗らかな声が印象に残った。歴史学者の加藤陽子・東京大教授だ。日本近代史の優れた研究者として知られるが、政府に任命拒否された日本学術会議の新会員候補6人のうちの一人となり、昨秋は「渦中の人」になった。それでも前向きに自らの道を究める加藤さん、女性として苦労したことはなかったのだろうか。

生き方選べなかった「祖母」や母

――加藤さんが学生、教員として長く過ごしてきた東大ですが、女子学生の比率は現在でも約2割にとどまり、少数派です。もともとは、なぜ東大を選んだのですか。

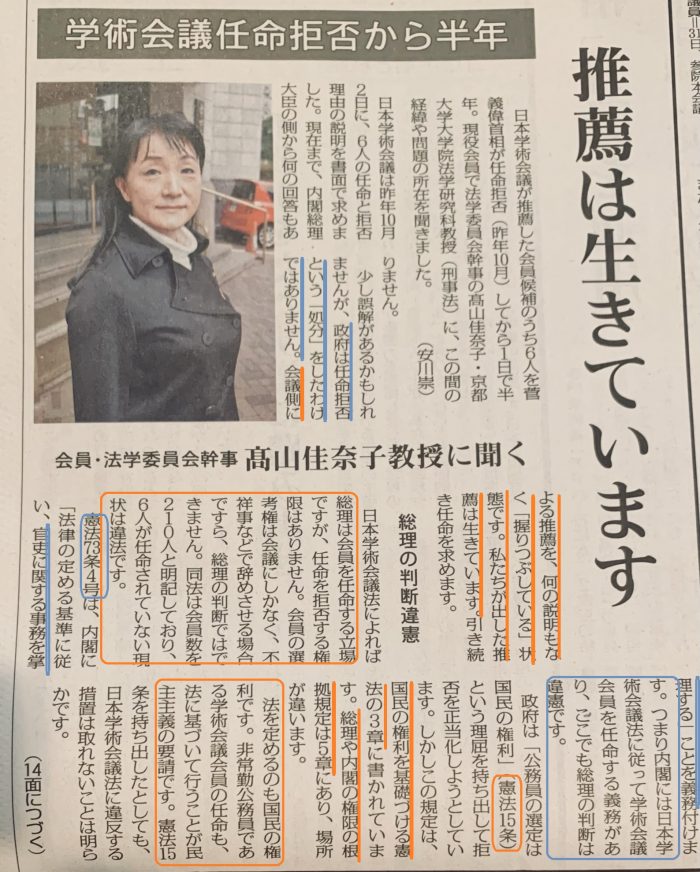

2021・4・1 (新年度なので出た記事)

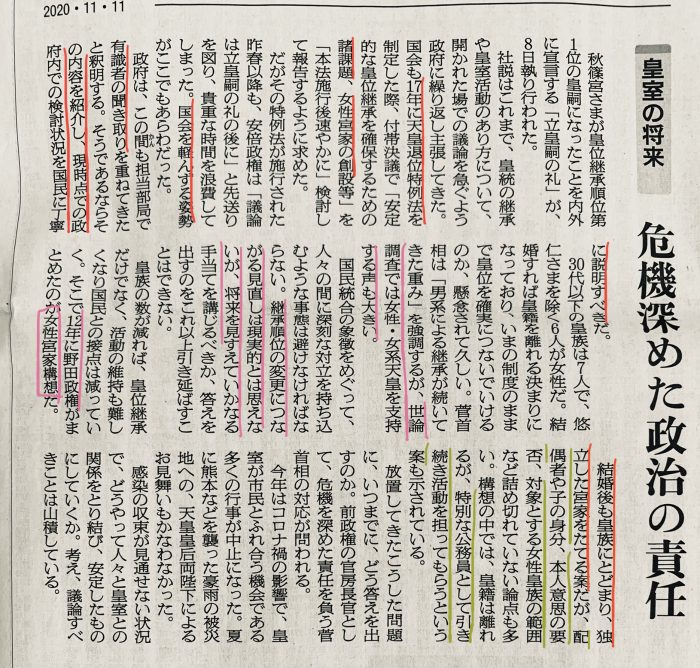

”任命拒否”から半年を過ぎて、学術会議の総会が始まった。「任命拒否」批判の声明を準備中!

「耳かさぬ政権、コロナも同じ」任命拒否された学者語る 2021年4月21日

菅首相の「言いがかり」

「政府がコロナ対策で後手に回っていることと、日本学術会議の任命拒否問題は、実は同じ問題だ」。菅義偉首相に任命を拒まれた6人の学者の一人、立命館大学大学院の松宮孝明教授(刑事法学)はそう話す。通底するのは「専門家軽視の姿勢」だという。象徴的なのが首相肝いりの観光支援策「Go To トラベル」をめぐる対応だ。感染症の専門家らでつくる政府の分科会が昨年11月から再三見直しを提言していたが、首相が全国一斉停止を表明したのは12月中旬だった。その後、感染はさらに拡大し、今年1月に3回目の緊急事態宣言を出すに至った。「菅政権は専門家の意見を正面から聞かない。きちんと聞いて考えて、有効な政策を打てていたら、状況は違ったはずだ」。新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、東京五輪・パラリンピックの開催に固執し、「耳の痛い話は聞く気がないのだろう」と感じる。こうした姿勢はコロナ対策にとどまらない・・・・。

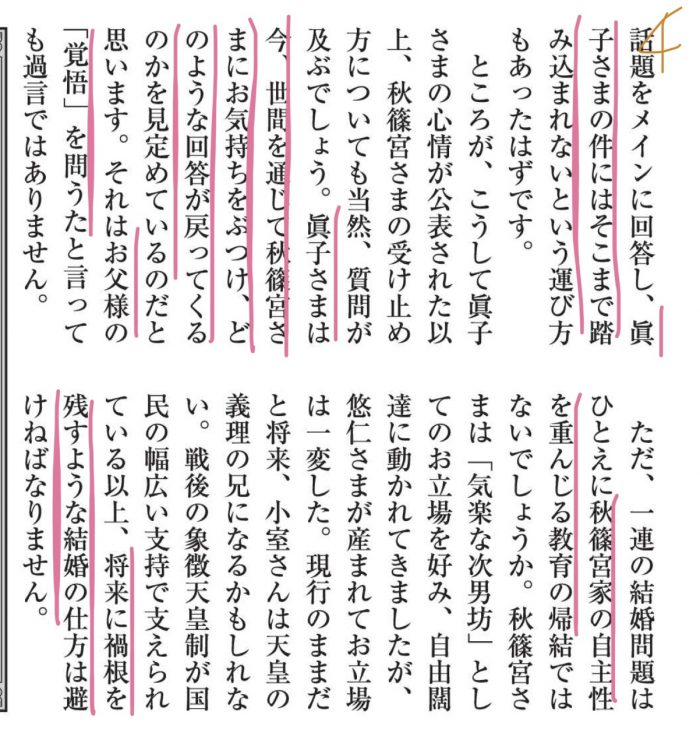

加藤陽子教授「『人事』に迷わされるな」

日本学術会議の会員に任命されなかった6人のうちの1人、東京大学大学院の加藤陽子教授は、学術会議の総会に合わせてNHKに文書で見解を寄せました。

加藤教授はまず、学術会議の会員の推薦と任命の方法に関する法律の改正案が審議された昭和58年の国会で、当時の中曽根総理大臣が「政府が行うのは形式的任命にすぎず、学術集団が推薦権を握っているようなものだ」と答弁したことに触れ、「菅内閣は法律の解釈と運用方針を、中曽根内閣以来の法律の解釈と運用方針から変更したことになります。法律を改正せずに、変更した背景には、合理的な理由があってのことでしょう。そうでなければ法治国家とはいえません。ただその場合、変更の理由については、国民に説明する義務が生じます」と指摘しています。

そして、菅総理大臣や加藤官房長官が任命拒否の理由について、「人事に関することで、答えを差し控える」などという説明を繰り返してきたことについて、「人事という言葉に迷わされてはなりません。問題は、法律の改正という手続きをふまずに、法律の解釈と運用を変えた場合、説明が必要だというだけのことです。菅首相をはじめとする政府側の説明が十分ではなかったことは、各種の世論調査からも明らかでした。国民の世論としては、なお、政府による法律の解釈と運用方針の変更について、十分な説明を聞かされてはいないというのが率直な感想だったのではないでしょうか。私は、この国民世論の趨勢に信を置きたいと思います」としています。

そして加藤教授は「内閣府が法制局とやりとりした文書等を精査すれば、問題のありかは見えてくるはずです。要は、後継の内閣がこれを先例となしえないようなところまで、政治過程を明らかにしておくことでしょう。今後は、任命を拒否された方々と一緒に、内閣府への個人情報開示請求をおこなってゆくつもりです」としています。FULL TEXT

岸田新政権への「挑戦状」2021/10/2 Choose Life Project

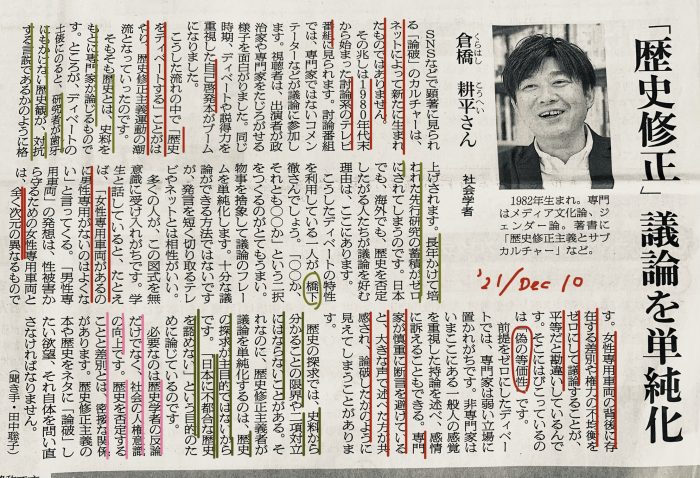

加藤陽子「戦争は違う顔で現れる」 倉橋耕平「「歴史修正」議論を単純化」←現代への警告