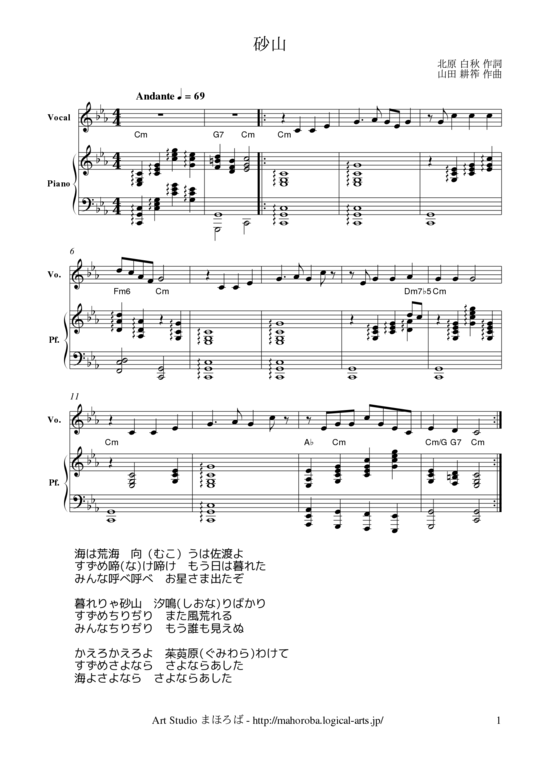

♪山田耕筰:砂山(北原白秋)

砂山(童謡)

海は荒海 向こうは佐渡よ

日本の童謡/北原白秋が新潟の寄居浜から見た日本海の荒波

「海は荒海 向こうは佐渡よ」の歌い出しで知られる北原白秋作詞による童謡『砂山』。日本海を望む新潟市中央区の海岸・寄居浜の荒涼とした情景が歌詞に歌い込まれているという。

| 1 海は荒海 向こうは佐渡よ すずめ啼け啼け もう日はくれた みんな呼べ呼べ お星さま出たぞ 2 暮れりゃ砂山 汐鳴ばかり すずめちりぢり また風荒れる みんなちりぢり もう誰も見えぬ 3 かえろかえろよ 茱萸原わけて すずめさよなら さよならあした 海よさよなら さよならあした |

夏茱萸 (なつぐみ) Silverberry