「あれ?」と思った書評。買うか図書館で借りるか・・・・。とりあえずここにチェック。

内容説明

豊かな採集生活を謳歌した「野蛮人」は、いかにして古代国家に家畜化されたのか。農業革命についての常識を覆す、『Economist』誌ベスト歴史書2019

目次

序章 ほころびだらけの物語―わたしの知らなかったこと

1 火と植物と動物と…そしてわたしたちの飼い馴らし

2 世界の景観修正―ドムス複合体

3 動物原性感染症―病理学のパーフェクトストーム

4 初期国家の農業生態系

5 人口の管理―束縛と戦争

6 初期国家の脆弱さ―分解としての崩壊

7 野蛮人の黄金時代

著者等紹介

スコット,ジェームズ・C. [Scott,James C.]

1936年生まれ。イェール大学政治学部・人類学部教授。農村研究プログラム主宰。全米芸術科学アカデミーのフェローであり、自宅で農業、養蜂も営む。東南アジアをフィールドに、地主や国家の権力に対する農民の日常的抵抗論を学問的に展開した。ウィリアムズ大学を卒業後、1967年にイェール大学より政治学の博士号を取得。ウィスコンシン大学マディソン校政治学部助教授を経て、1976年より現職。第21回(212010年)福岡アジア文化賞受賞

出版社内容情報

世界観を真に変革する、稀な書だ。

――A. サリヴァン(『ニューヨーク・マガジン』)

われわれの農業に偏った歴史観は、見直しを迫られるだろう。

――S. シャブロフスキー(『サイエンス』)

人類が文明と政治的秩序のために支払った大きな代償を、ずばり明らかにしている。

――W. シャイデル(『暴力と不平等の人類史』)

「ある感覚が要求してくる――わたしたちが定住し、穀物を栽培し、家畜を育てながら、現在国家とよんでいる新奇な制度によって支配される「臣民」となった経緯を知るために、深層史(ディープ・ヒストリー)を探れ、と…」

ティグリス=ユーフラテス川の流域に国家が生まれたのが、作物栽培と定住が始まってから4000年以上もあとだったのはなぜだろうか? 著者は「ホモ・サピエンスは待ちかねたように腰を落ち着けて永住し、数十万年におよぶ移動と周期的転居の生活を喜んで終わらせた」のではないと論じる。

キーワードは動植物、人間の〈飼い馴らし〉だ。それは「動植物の遺伝子構造と形態を変えてしまった。非常に人工的な環境が生まれ、そこにダーウィン的な選択圧が働いて、新しい適応が進んだ…人類もまた狭い空間への閉じこめによって、過密状態によって、身体活動や社会組織のパターンの変化によって、飼い馴らされてきた」

最初期の国家で非エリート層にのしかかった負担とは? 国家形成における穀物の役割とは? 農業国家による強制の手法と、その脆弱さとは? 考古学、人類学などの最新成果をもとに、壮大な仮説を提示する。

『反穀物の人類史──国家誕生のディープヒストリー』 農業の優越性という神話、国家の形成をめぐるパラドックス

澤畑 塁2020年01月03日

反穀物の人類史――国家誕生のディープヒストリー作者:ジェームズ・C・スコット 翻訳:立木 勝

出版社:みすず書房

発売日:2019-12-21

いまからおよそ1万年前、人類は農業を発明した。農業が生まれると、人びとは必要な栄養を効率的に摂取できるようになり、移動性の狩猟採集生活から脱して、好適地に定住するようになった。そして、一部の集住地域では文明が興り、さらには、生産物の余剰を背景にして国家が形成された──。おそらくあなたもそんなストーリーを耳にし、学んだことがあるだろう。

しかし、かくも行き渡っているそのストーリーに対して、本書は疑問符を突きつける。なるほど、初期の国家はいずれも農業を基盤とするものであった。だが、人類はなにも農業を手にしたから定住を始めたわけではない(後述)。また、メソポタミアで最初期の国家が誕生したのは、作物栽培と定住の開始から4000年以上も後のことである。それゆえ、「農業→定住→国家」と安直に結びつけるようなストーリーは、その多くが「間違いか、そこまでではないにしても、きわめて誤導的だ」、とそう著者は断ずるのである。

というように、本書は物議を醸すような一書である。著者のジェームズ・C・スコットは、イェール大学の政治学者であり、ユニークな視点からの人類学的な研究でも知られる。そんな著者がここ20年の考古学や古代史の研究をも引きながら、従来とは異なるディープヒストリーを一般向けに提示してみようというのが、本書の基本的な試みである。

本書は7つの章から構成されている。そして、それぞれの章ではそれぞれ別のテーマが論じられている。それらのテーマはいずれも興味深いものであるが、ここでは、そのなかでもとくに興味深く、かつ非常にスリリングな、第1章の議論を覗いてみよう。

農業の開始でそれは説明できるのか

著者によれば、わたしたちはとかく「農業の優越性」を信じてしまいがちである。すなわち、(とくにかつての世界では)農業こそが抜群にすぐれた生業戦略だったのだ、と。だから、「ひとたび農業が生まれると、人びとは待ちかねたようにきっぱりと移動を捨てて、定住生活を始めたのだろう」とそう考えてしまう。

だが著者曰く、そうした考えは「神話」というべきものである。まず、いまや多くの文献で指摘されているように、初期の農業は人びとに栄養面でプラスをもたらしたわけではなかったようだ(本書第3章も参照)。初期の農民と当時の狩猟採集民の骨を比較すると、じつは前者のほうがよっぽど厳しい健康状態にあったことが判明する。だから、むしろ事実は反対で、「人口圧がかかるか、なにかのかたちで強制されないかぎり、ほとんどの環境では、狩猟採集民が農業に移行する理由などない」ことになる。

また、さらに重要なことに、そもそも定住は農業によって可能になったわけでもない。じつは、農業が生まれる以前から、狩猟採集民などによって定住はかなり広く行われていた。断片的な証拠によれば、古くは紀元前1万2000年頃から行われていたようであるし、それ以降も、(そのときどきの気候に影響されながら)人類は「人口増加と定住の拍動」を何度も繰り返していたと考えられる。したがって、農業の開始は定住の基本的な前提条件ですらないのだ。

ただそれにしても、農業という基盤なしに定住はどうやって可能だったのか。その点の理解を促すべく、続けて著者は、メソポタミア南部沖積層に出現した最初の大規模定住地のイメージを示している。そのイメージは、わたしたちの固定観念を覆すものであり、読者を心の底からワクワクさせてくれるものである。

湿地と最初の大規模定住地

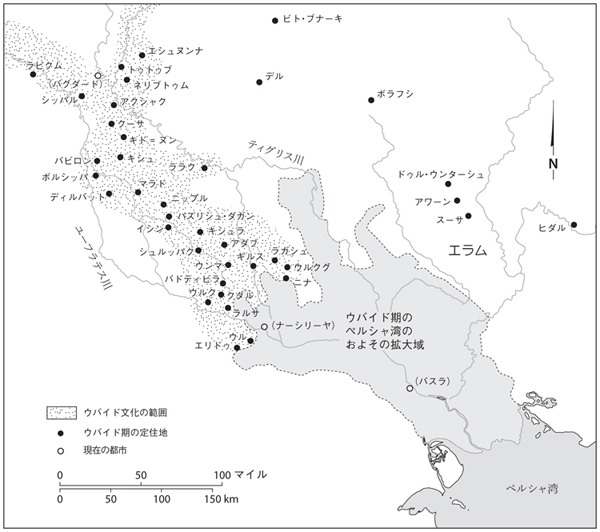

ウバイド期(紀元前6500年〜3800年)の早い段階で、ティグリス=ユーフラテス川流域にはいくつかの大規模定住地が出現している(下図参照)。それらに関して重要(かつ驚き)なのは、「乾燥環境ではなく湿地帯で発生した」ことと、「そうした定住地が生業のために依存したのは、圧倒的に湿地の資源であって、穀物ではなかった」ことだ。

ふたつの大河に挟まれたエリアは、現在、そのほとんどが乾燥地帯として知られている。だが、ジェニファー・パーネルらの近年の研究にしたがえば、当時のペルシャ湾の海面は現在よりはるかに高かった。他方、当時の沖積層は(年々の堆積物が重なる前のことゆえ)現在の水準より10メートル以上も低かった。それゆえ、当時は大幅な「海進」が起こっていて、「ペルシャ湾の水は、今はずっと内陸にある古代ウルの門前を洗い、満ち潮になれば、塩水が北に広がってナーシリーヤやアマーラまで達していた」。

図 メソポタミア沖積層──紀元前6500年頃のペルシャ湾拡大。本書図8より(資料:ジェニファー・パーネル)。

しかも、かつて平坦であったその地一帯は、ティグリス=ユーフラテス川の氾濫原でもあった。そのように、メソポタミアに最初に現れた大規模定住地は、海と川の水に接する湿地帯に成立していたのである。

そして、そのような場所に生きる人びとは、「並はずれて豊かな」資源に恵まれていたと考えられる。本文を引用しよう。

ヨシやスゲは家の材料や食料になったし、ほかにも多種多様な可食植物(イグサ、ガマ、スイレン類)があった。主なタンパク源はリクガメ、魚類、軟体動物、甲殻類、鳥類、水禽類、小型哺乳類、そして季節ごとに移住してくるガゼルなどだった。豊かな沖積層の土壌とたっぷりの栄養を(生きたものも死んだものも)含んだ二つの大河の河口という組み合わせは、並はずれて豊かな水辺の生活を生み出し、膨大な数の魚類、ミズガメ、鳥類、哺乳類──そしてもちろん人間!──などが、食物連鎖の下位にいる生きものを食べようと、引き寄せられてきた。紀元前6000年代から5000年代の温暖で湿潤な条件の下で、野生の生業資源は多様で、最も豊富で、安定していて、しかも回復力があった。狩猟採集民や遊牧民にとってはほぼ理想的だった。”

著者によれば、そうした湿地の豊かな資源を基盤として、初期の大規模定住は成り立っていた。もちろん、そこで簡単な農業(とくに「氾濫農法」)が行われていた可能性は十分にある。しかし、それで得られる食料はあくまでも「追加的な」ものにすぎなかったはずだ。「要するに、採集できる野生の食物がふんだんにあり、毎年水鳥やガゼルが渡ってきて狩りができているあいだは、わざわざリスクを冒して、労働集約的な農耕や家畜の飼育に大きく依存する理由は──ましてやそれだけに依存してしまう理由は──まったく考えられなかったということだ」。

そして国家の誕生

以上が、本書第1章のハイライトである。たった1章だけでもこれほど濃密な議論が繰り広げられているのだから驚きであろう。そしてすでに述べたように、本書ではそれ以降も刺激的な議論が展開されている。作物化された植物と家畜化された動物とともに人類が新たに直面した危機とは何だったのか(第3章)。初期の国家が穀物以外に必要としていた条件とは何か(第4章)。そして、それらの国家がつねに抱えていた脆弱性とはどんなものだったのか(第6章)。興味深いトピックが次から次へと繰り出されていて、著者のほとばしる熱量を感じずにはいられない。

本書には、「ドムス複合体」や「複数種再定住キャンプ」といった独特な用語が登場する。また、直喩的な文章やレトリックも、この著者ならではのものだろう。最初はそれらになかなか馴染めなくて、砂を噛んでいるように思うかもしれない。だが、時間をかけて慎重に議論をたどっていけば、いつしかそれらの表現もじつに巧いものだと得心できるはずだ。本書を堪能するうえでのアドバイスがあるとすれば、それは「じっくり読め」だろう。

紹介がずいぶん長くなってしまったが、多くの字数を費やしても誰かに語りたくなるのが本書である。専門家の間でどう評価されるのかはわからない。ただ、本書が専門家以外の読者に新たな可能性を垣間見せてくれることは、まず間違いないように思われる。